Comment un Écossais sans le sou a forgé un empire de l’acier légendaire

Le milliardaire de l’âge d’or américain qui a fait don de sa fortune

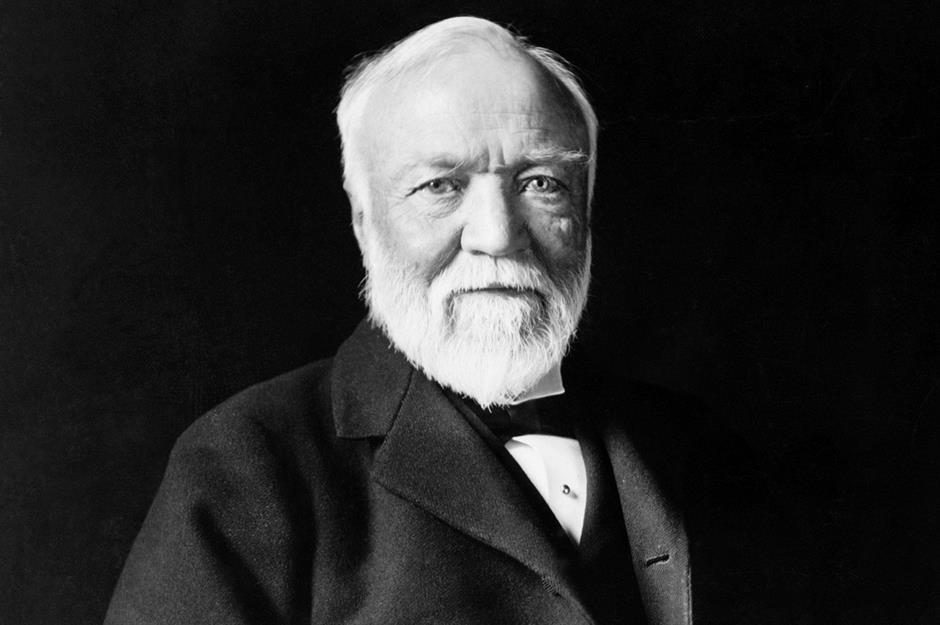

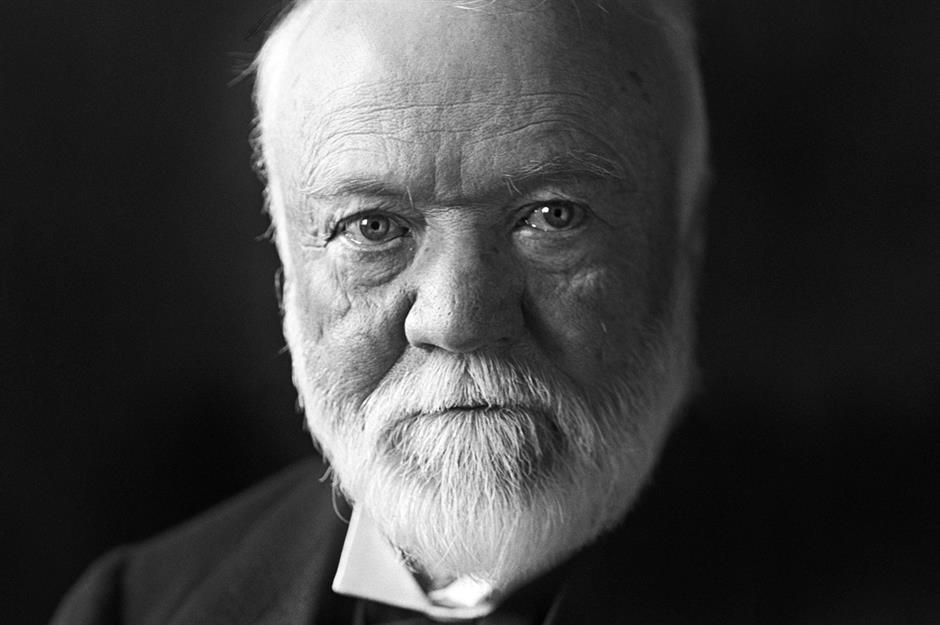

Férocement ambitieux, doté d’une intelligence et d’une vivacité d'esprit exceptionnelles, Andrew Carnegie quitte l’extrême précarité de son Écosse natale à l’âge de douze ans avec sa famille pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis.

Bien qu’issu d’un milieu modeste, il a su s’élever jusqu’à devenir l’homme le plus riche du monde. Et, à la différence d’autres hommes d’affaires de l’âge d’or américain, Carnegie était aussi généreux que riche, car il a fait don de toute sa fortune.

Découvrez l’incroyable histoire de ce magnat, parti de rien pour devenir l’un des hommes les plus riches du monde. Tous les montants exprimés en dollars sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Adaptation française par Laure Bartczak

Des origines modestes

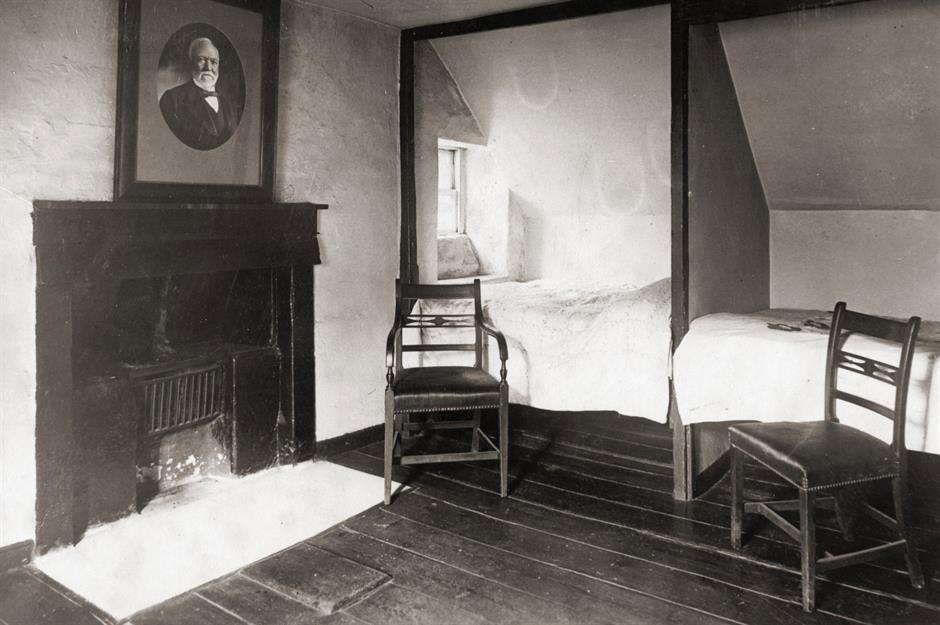

Andrew Carnegie est né le 25 novembre 1835 dans ce modeste cottage à deux étages de Moodie Street à Dunfermline, en Écosse.

Il est le fils de William, un tisserand de lin damassé, et de son épouse Margaret. Andrew est l’aîné de leurs trois enfants. Née en 1840, sa sœur Ann décède en bas âge. Le petit dernier, Thomas, naît en 1843.

Un logement modeste pour la famille

Les Carnegie partagent le premier étage du cottage exigu avec une autre famille et vivent dans une seule pièce (voir photo, prise en 1900). Le rez-de-chaussée de la propriété sert alors d’atelier de tissage. À l’époque de la naissance d’Andrew, les compétences de tisserand de son père sont très recherchées : les États-Unis ont supprimé tous les droits de douane sur les produits en lin.

C'est pourquoi, en 1836, William déménage avec sa femme et leur fils dans une maison légèrement plus grande sur Edgar Street et achète plusieurs métiers à tisser supplémentaires.

Sponsored Content

Des temps plus durs

Mais la bonne fortune financière de la famille ne dure pas. La panique de 1837 qui se produit aux États-Unis, puis la réimposition des droits de douane entraînent une baisse de la demande américaine en linge écossais de qualité. De plus, avec l’accélération de la révolution industrielle, les usines produisant du lin à l’aide de métiers à vapeur commencent à concurrencer les artisans tisserands, en proposant des prix bien inférieurs.

La famille Carnegie se retrouve rapidement confrontée à des difficultés financières. Au début des années 1840, ils sont contraints de retourner vivre dans un autre petit cottage sur Moodie Street.

Une mère qui a l’esprit d’entreprise

Si William n’a pas le sens des affaires, Margaret, pleine de ressources, est une entrepreneuse née, un trait qu’elle a clairement transmis à son fils aîné. Pour joindre les deux bouts, elle se tourne vers la vente de confiseries, de légumes et de tourtes dans son « petit atelier de gourmandises » improvisé, qu’elle tient dans la maison familiale.

Elle commence également à réparer des chaussures, un art que son père, cordonnier, lui a enseigné. C’est ainsi qu’elle se retrouve à assumer la majeure partie des besoins de toute la famille.

Jeune entrepreneur

Dès son plus jeune âge, Andrew Carnegie affiche un talent certain pour l’entrepreneuriat. Par exemple, il trouve une solution astucieuse pour financer son passe-temps d’éleveur de lapins et de pigeons : il donne à chaque animal le nom de ses camarades de jeu, qui les nourrissent en retour. À l’âge de dix ans, il tient également les comptes du commerce de sa mère et vend des groseilles en parallèle.

Le jeune Andrew ne bénéficie que d’une éducation sommaire et ne fréquente l’école locale que pendant quelques années. Malgré cela, il acquiert de bonnes compétences en calcul et en lecture. Encouragé par son oncle maternel, l’activiste politique George Lauder Sr., il nourrit une passion pour les livres qui ne le quittera jamais.

Sponsored Content

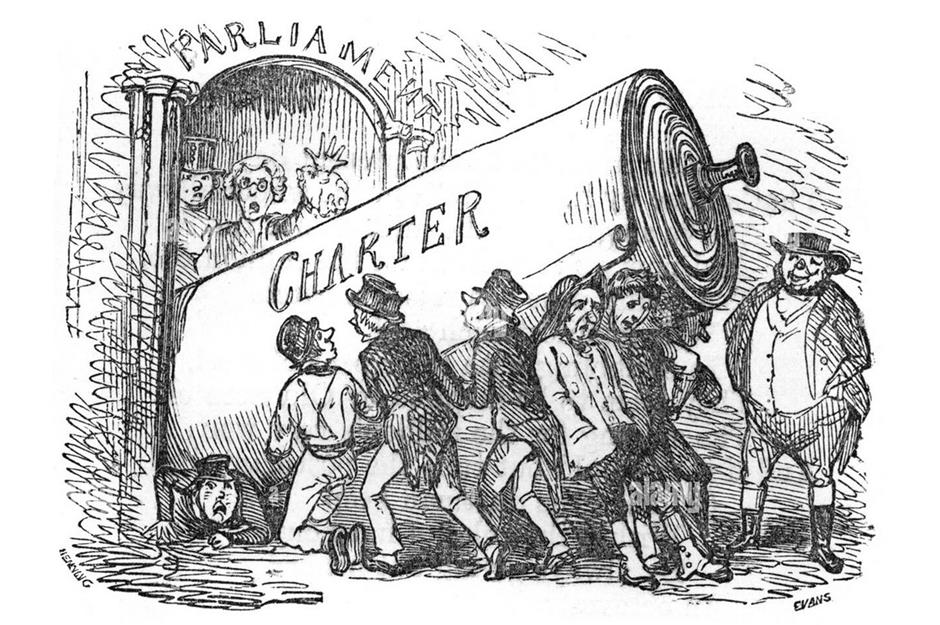

Une famille engagée dans la cause des travailleurs

Comme Lauder, le père de Carnegie et son grand-père maternel, Thomas Morrison, s’engagent dans le mouvement chartiste, qui cherche à améliorer les conditions de travail et la représentation politique des pauvres au Royaume-Uni.

Le déclin rapide du mouvement à la fin des années 1840, combiné à l’extrême pauvreté des Carnegie, qui se couchent souvent tôt « pour oublier la misère de la faim », selon Andrew, pousse William et Margaret à prendre la difficile décision d’émigrer aux États-Unis avec leurs deux fils.

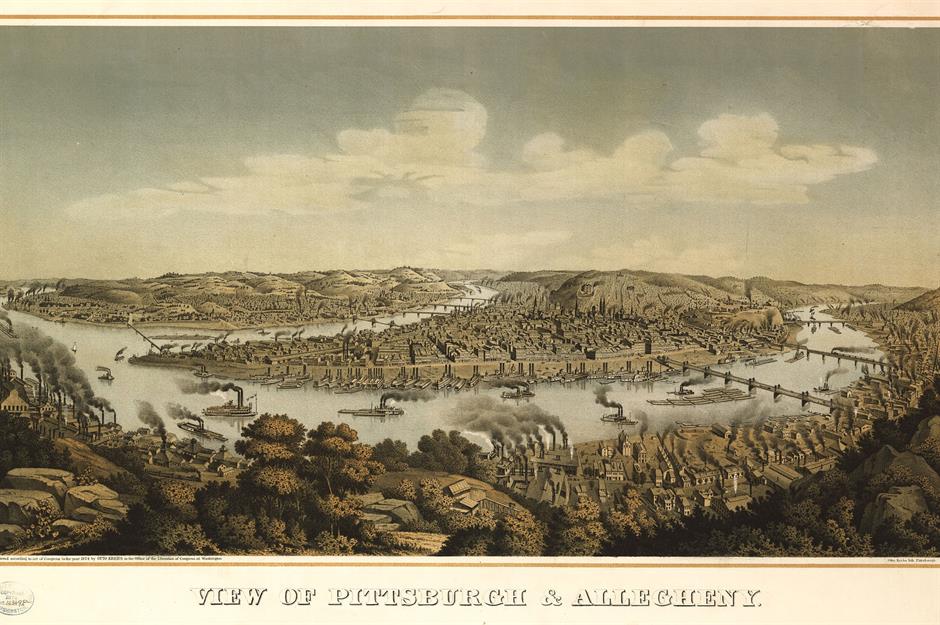

Arrivée aux États-Unis

Début 1848, à l’issue d’un hiver éprouvant, le couple vend ses biens et son dernier métier à tisser. Ensemble, ils empruntent ce qu’ils peuvent pour rassembler l’argent nécessaire et payer leur voyage vers l’Amérique. Une fois arrivés aux États-Unis, les Carnegie prévoient de rejoindre les sœurs jumelles de Margaret, Annie et Kittie, qui vivent à Allegheny, en Pennsylvanie.

La famille embarque le 19 mai 1848 à bord du Wiscasset, un ancien baleinier. Elle débarque à New York 50 jours plus tard. À son arrivée, la famille emprunte une diligence, puis un canal, un train et enfin un bateau à vapeur : un voyage de trois semaines pour atteindre Allegheny.

Les Carnegie s’installent dans deux chambres au-dessus de l’atelier d’un tisserand local et William fait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa femme et de leurs deux fils en tissant des nappes qu’il vend en faisant du porte-à-porte.

Un premier emploi

Mais l’affaire du père d’Andrew est un échec total. Une fois de plus, c’est Margaret qui parvient à maintenir la famille à flot, gagnant environ 4 dollars par semaine (l’équivalent de 144 euros aujourd’hui) en réparant des chaussures.

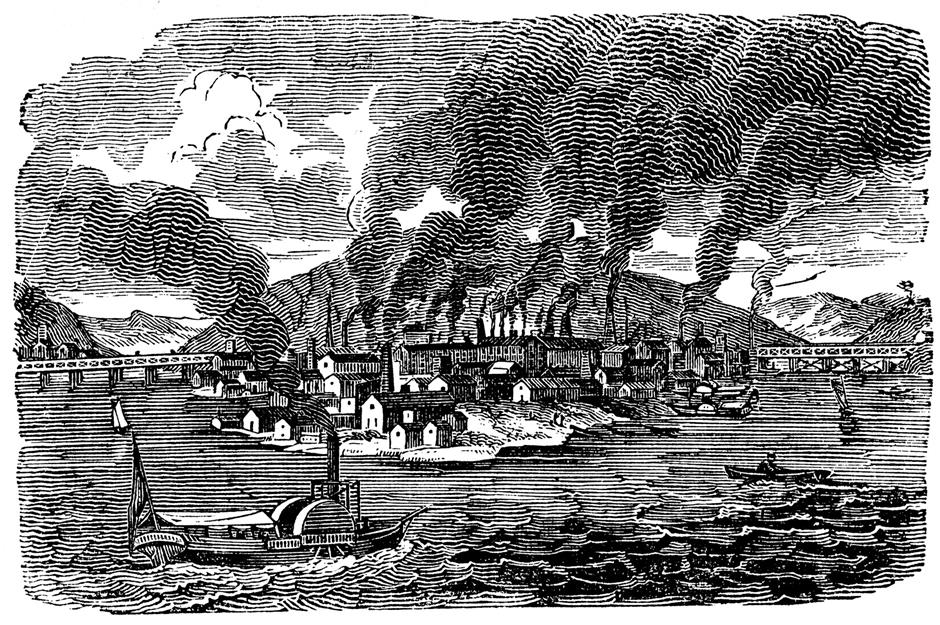

De son côté, le jeune Andrew devient apprenti fileur dans l’usine écossaise Anchor Cotton Mills de Pittsburgh. Il enchaîne des journées harassantes de douze heures, six jours sur sept, pour un salaire dérisoire de 1,20 dollar par semaine.

Sponsored Content

Un travail périlleux

William travaille avec son fils à l’usine pendant une courte période. Puis il renonce à cet emploi pour retourner à son métier à tisser, ce qui accroît la pression financière qui pèse sur la famille.

Heureusement, le jeune Carnegie attire l’attention du fabricant écossais de bobines John Hay, qui l’engage pour entretenir la machine à vapeur et alimenter la chaudière de son usine. Il paye l’adolescent deux dollars par semaine (soit l’équivalent de 72 euros aujourd’hui).

Ce travail est éprouvant et dangereux. Andrew Carnegie racontera plus tard qu’il faisait souvent des cauchemars où la chaudière explosait.

Vous aimez ce contenu ? Cliquez sur le bouton Suivre en haut de la page pour lire d’autres articles de loveMONEY.

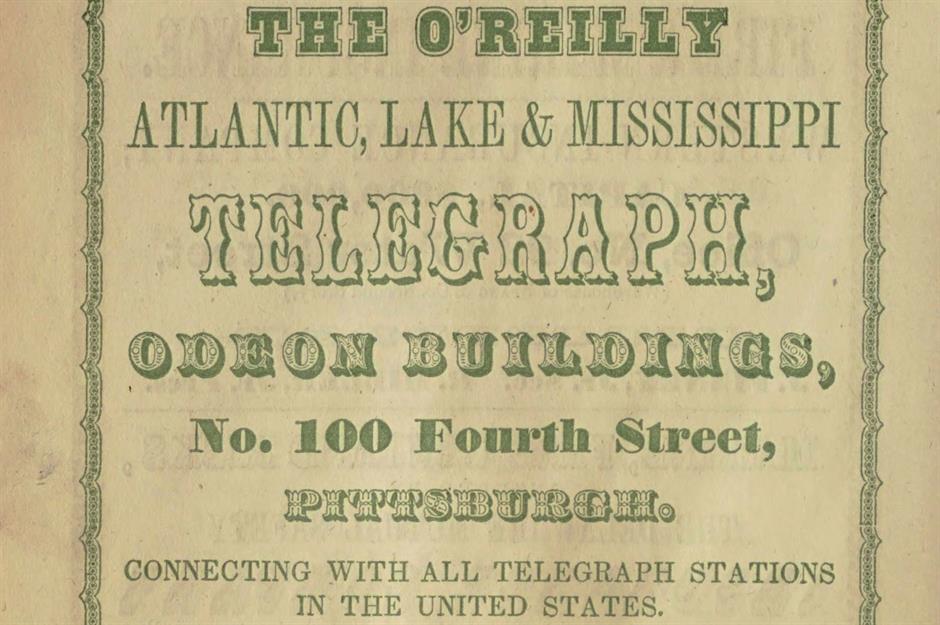

Son travail de coursier

Un an plus tard, Carnegie décroche un emploi de coursier auprès de la O’Reilly Telegraph Company, une opportunité qui le rend « fou de joie » et, pour paraphraser une citation de son autobiographie, « le transporte au paradis ».

Gagnant 2,50 dollars par semaine (soit 92 euros aujourd’hui), il utilise ses impressionnantes capacités de mémorisation pour identifier et retenir les emplacements des entreprises les plus importantes de Pittsburgh. Il noue également de nombreux contacts qui se révéleront plus tard utiles dans sa carrière.

Une promotion en or

Andrew Carnegie devient l’une des premières personnes aux États-Unis capables de déchiffrer des messages télégraphiques à l’oreille. En juin 1851, il est promu au poste d’opérateur suppléant. Il gagne alors 4 dollars par semaine, ce qui correspond aux revenus de sa mère.

Avide de connaissances, il pallie son manque d’instruction en passant de longues heures à la bibliothèque gratuite du colonel James Anderson (en photo ici), où il se forme par lui-même sur divers sujets.

Sponsored Content

Le pilier de la famille

En 1852, Carnegie devient assistant opérateur et gagne 5,77 dollars par semaine (soit près de 213 euros aujourd’hui), ce qui fait de lui le principal pourvoyeur de la famille. À l’âge de 16 ans, il est promu opérateur à plein temps.

À ce moment-là, grâce à son rôle et à son aptitude à se créer des contacts, Carnegie jouit d’une grande notoriété auprès des figures les plus influentes de Pittsburgh.

Une occasion rêvée

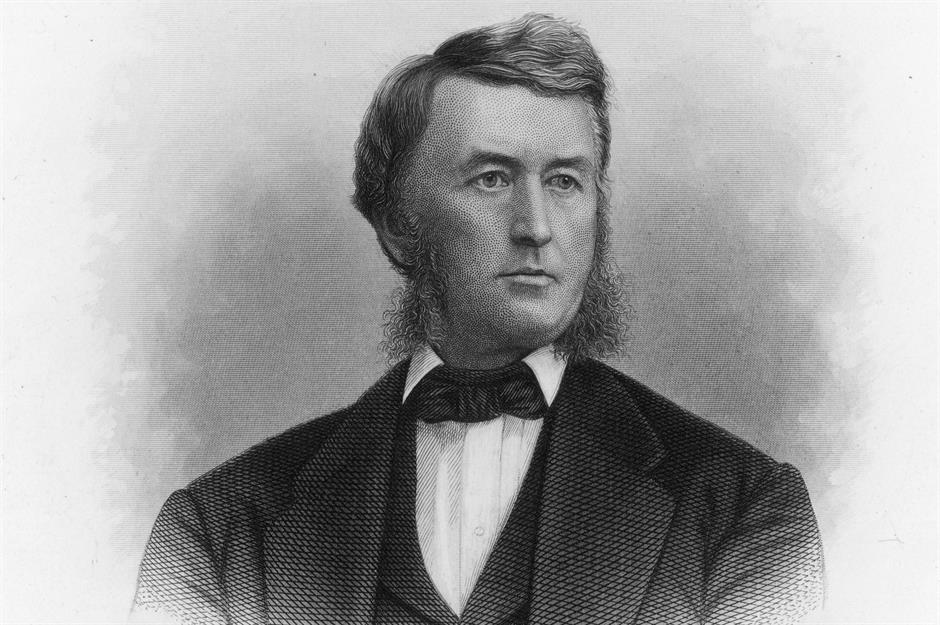

Peu de temps après sa promotion, Carnegie décroche l’opportunité de sa vie : un poste qui le propulse sur la voie pour devenir l’homme le plus riche du monde.

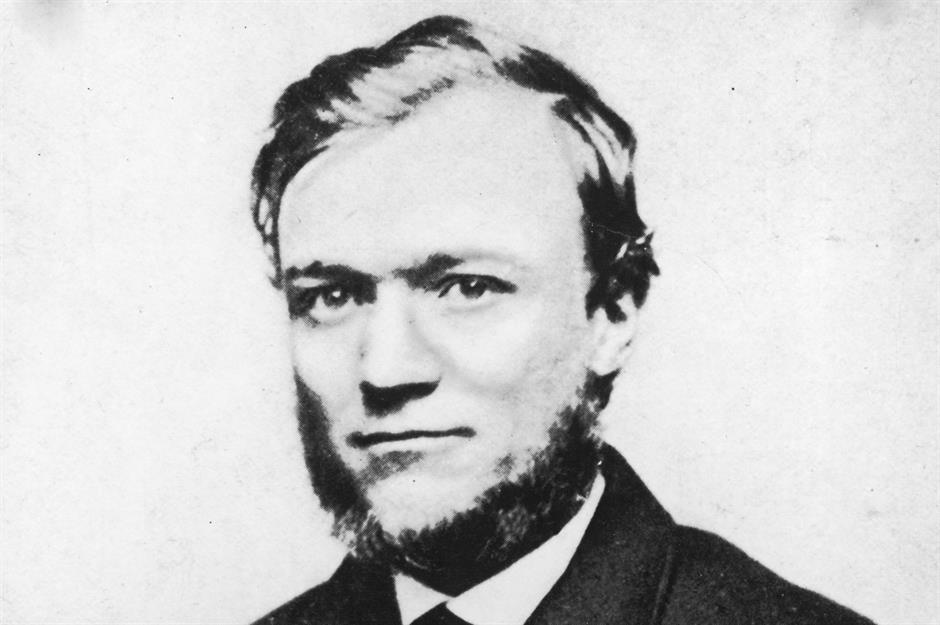

Thomas A. Scott (en photo), le nouveau directeur général de la florissante Pennsylvania Railroad Company, cherche un secrétaire particulier et télégraphiste pour l’aider à surveiller le trafic ferroviaire. Il sait déjà qui embaucher, ayant confié à de nombreuses reprises des messages importants au brillant Carnegie.

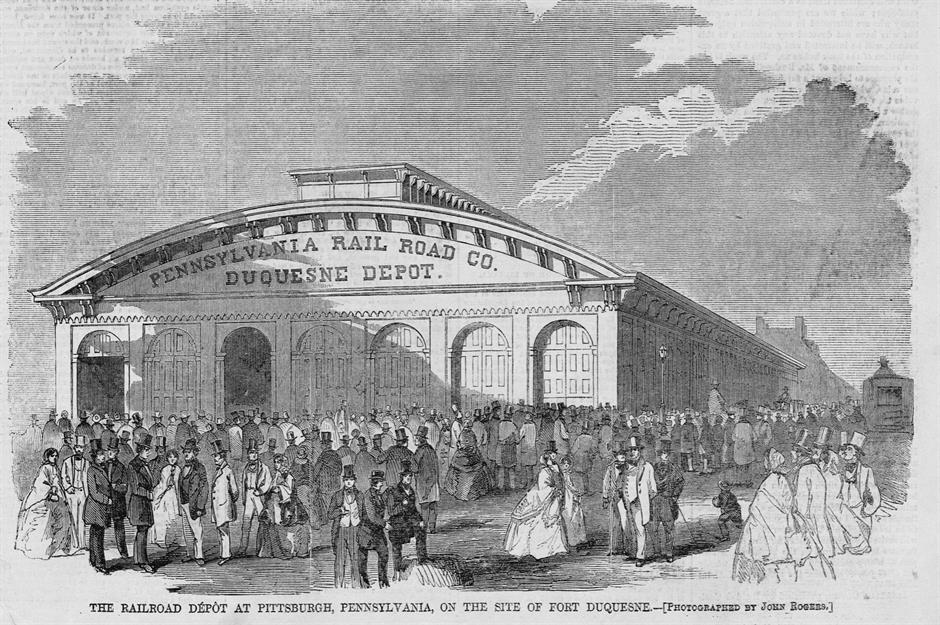

Cheminot

Alors âgé de 17 ans, Carnegie commence à la Pennsylvania Railroad Company le 1er février 1853. Il reçoit un salaire de 8,08 dollars par semaine (soit 300 euros aujourd’hui).

Mais tout n’est pas rose. En 1855, la famille Carnegie doit affronter la perte tragique de William, décédé prématurément à seulement 51 ans. Ce drame renforce chez Andrew, alors âgé de 19 ans, son désir de réussir pour subvenir aux besoins de sa mère et de son jeune frère.

Sponsored Content

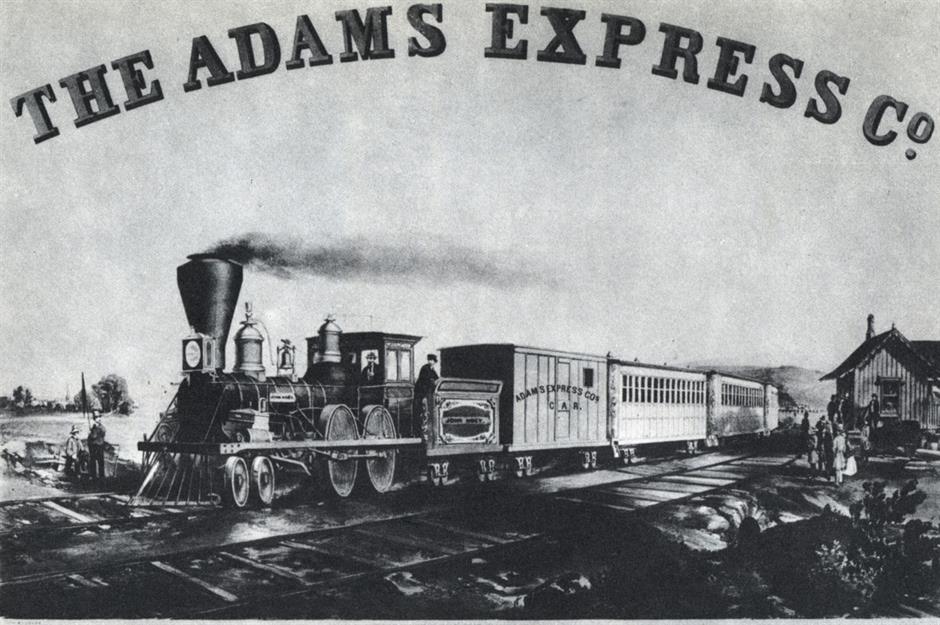

Un premier investissement

Andrew Carnegie s’avère être un employé modèle. Il épate son patron par ses compétences et sa perspicacité. Thomas A. Scott fait beaucoup pour son protégé. Il est même à l’origine de son premier investissement : en 1856, il l’informe de la vente prochaine de dix actions de la société d’investissement Adams Express. Andrew persuade sa mère d’hypothéquer la maison familiale et achète les actions pour 500 dollars, soit près de 17 000 euros aujourd’hui.

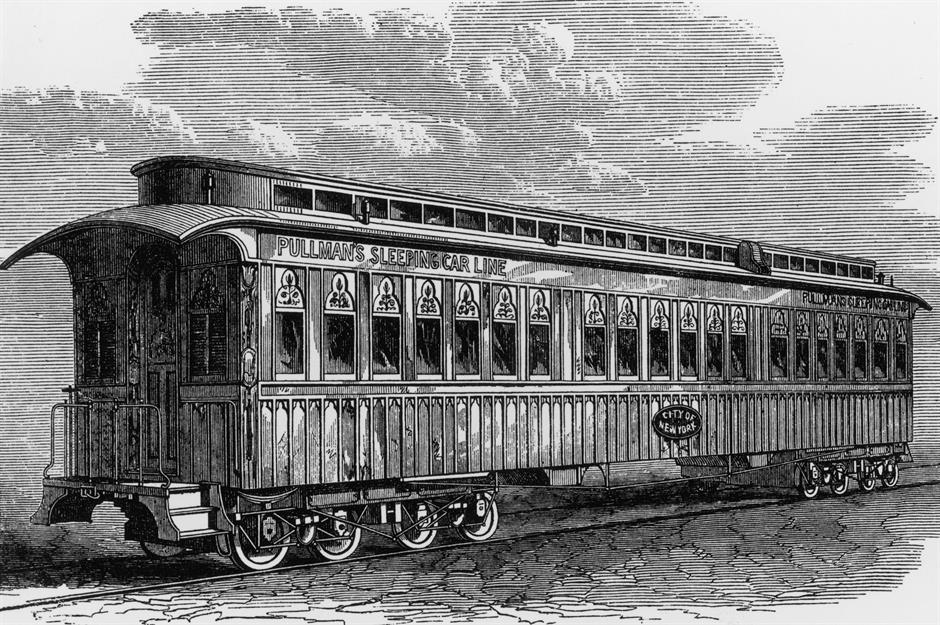

L’industrie ferroviaire est alors en plein essor et les dividendes commencent à affluer. En 1858, Thomas A. Scott veille à ce qu’une participation d’un huitième dans une société fabriquant des wagons-lits soit réservée à Andrew. Ce dernier contracte un prêt bancaire de 1 250 dollars (soit 44 000 euros aujourd’hui), pour financer cette acquisition. L’homme d’affaires en herbe réinvestit ses gains puis réalise plusieurs autres investissements lucratifs à cette époque.

Poste de directeur

En 1859, Thomas A. Scott est vice-président de la Pennsylvania Railroad Company. Il propose à son poulain le poste de directeur de la Western Division. Andrew accepte cette offre et reçoit alors un salaire annuel de 1 500 dollars (soit 52 000 euros aujourd’hui).

Il continue d’aider sa famille en leur procurant des emplois. Il engage son frère de 16 ans, Thomas, comme assistant personnel et trouve un poste pour sa cousine Maria Hogan. Elle devient ainsi la première femme télégraphiste des États-Unis.

Retour sur investissement

En 1860, Andrew Carnegie rembourse le prêt bancaire qu’il avait contracté grâce aux dividendes qu’il reçoit. Son investissement dans la société de wagons-lits lui rapporte un peu plus de 5 000 dollars par an (soit 172 000 euros aujourd’hui).

À la même époque, il organise la fusion de l’entreprise de wagons-lits avec celle de George Pullman, qui s’avérera une opération extrêmement lucrative pour le jeune entrepreneur.

Sponsored Content

La guerre de Sécession

La guerre civile américaine éclate en 1861. Andrew Carnegie est alors transféré au ministère de la Guerre, où il est chargé d’organiser le service télégraphique militaire et d’acheminer des fournitures par voie ferrée aux forces de l’Union.

Au cours des années suivantes, il se consacre pleinement à son rôle en temps de guerre, sauf en 1862, où il prend trois mois de congé à cause du stress. Il retourne brièvement à Dunfermline avec sa mère et raconte dans son autobiographie : « j’avais l’impression d’être dans un rêve […]. J’avais l’impression de pouvoir me jeter sur le sol sacré [de ma maison] et de l’embrasser ».

Pendant cette période, il continue à faire des investissements rentables, notamment dans les secteurs de l’acier et du pétrole.

Réorientation professionnelle

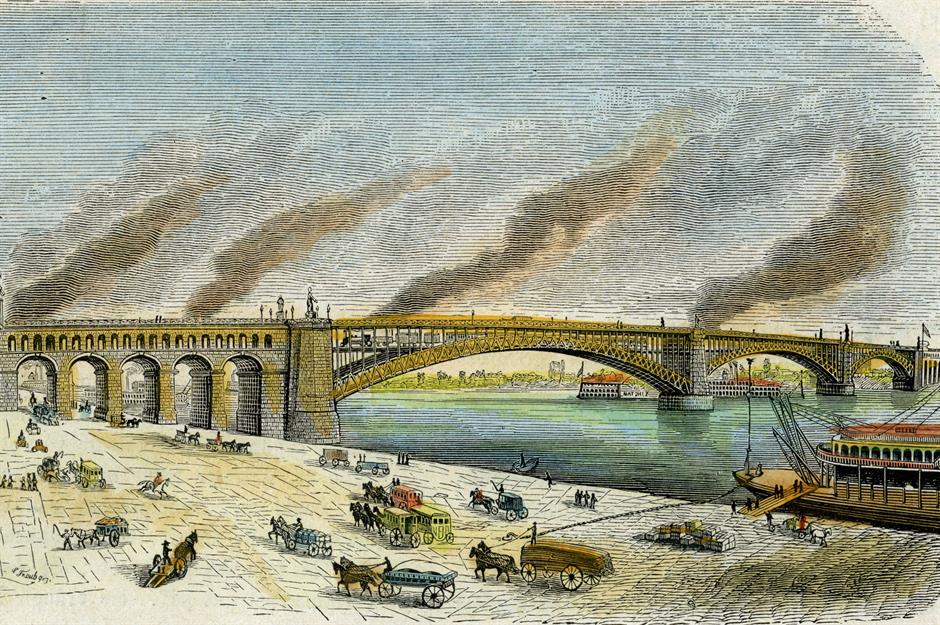

À la fin de la guerre civile, en avril 1865, Andrew Carnegie démissionne de la Pennsylvania Railroad Company pour se concentrer sur sa carrière d’investisseur. Il se consacre aussi à sa nouvelle entreprise de ferronnerie, la Keystone Bridge Company, connue pour avoir construit le pont Eads à St. Louis.

À cette époque, l’homme d’affaires vit à New York avec sa mère. En 1868, alors qu’il séjourne à l’hôtel St. Nicholas, très en vogue à l’époque, il décide de consacrer l’excédent de sa fortune à des causes nobles.

Vers la gloire

À l’aube de la trentaine, Andrew Carnegie a déjà accumulé une fortune certaine. Il a investi dans toutes sortes de domaines : chemins de fer, usines sidérurgiques, bateaux à vapeur et puits de pétrole. Ses diverses entreprises lui rapportent désormais près de 50 000 dollars par an, ce qui représente aujourd’hui la somme conséquente de 877 000 euros.

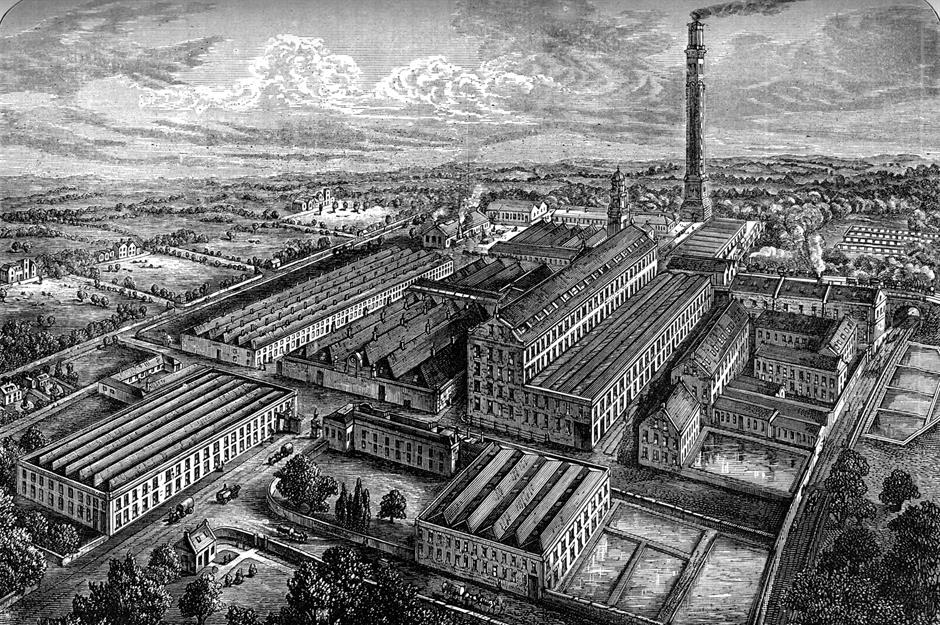

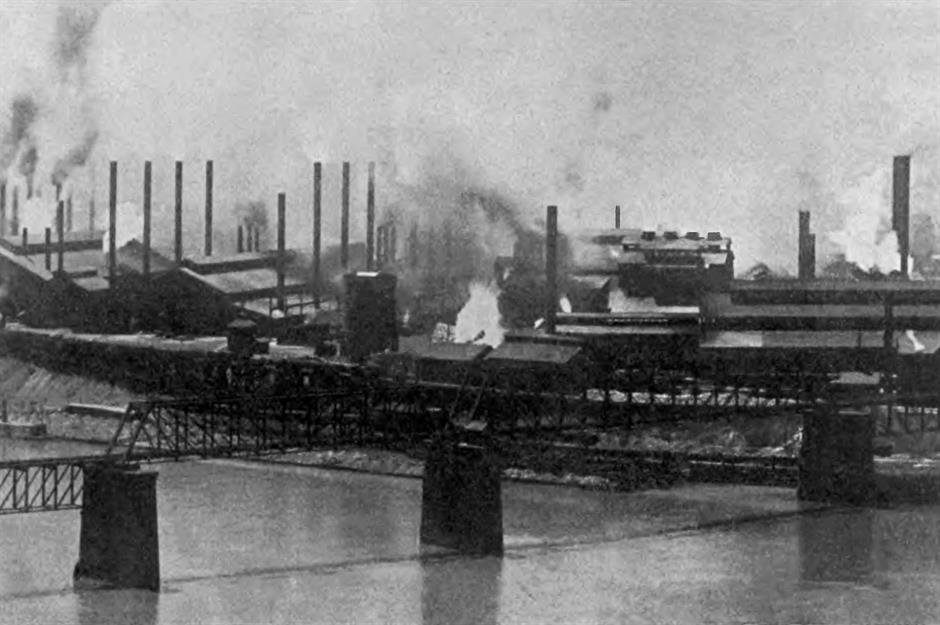

Malgré cela, il décide de « mettre tous [ses] bons œufs dans le même panier » et de se concentrer sur l’industrie du fer. Il crée une série d’usines sidérurgiques qui génèrent d’immenses profits en fournissant le métal nécessaire à la construction de chemins de fer, de ponts et d’autres projets d’infrastructure. Mais c’est un voyage à Londres en 1872 qui le propulse vers la gloire.

Sponsored Content

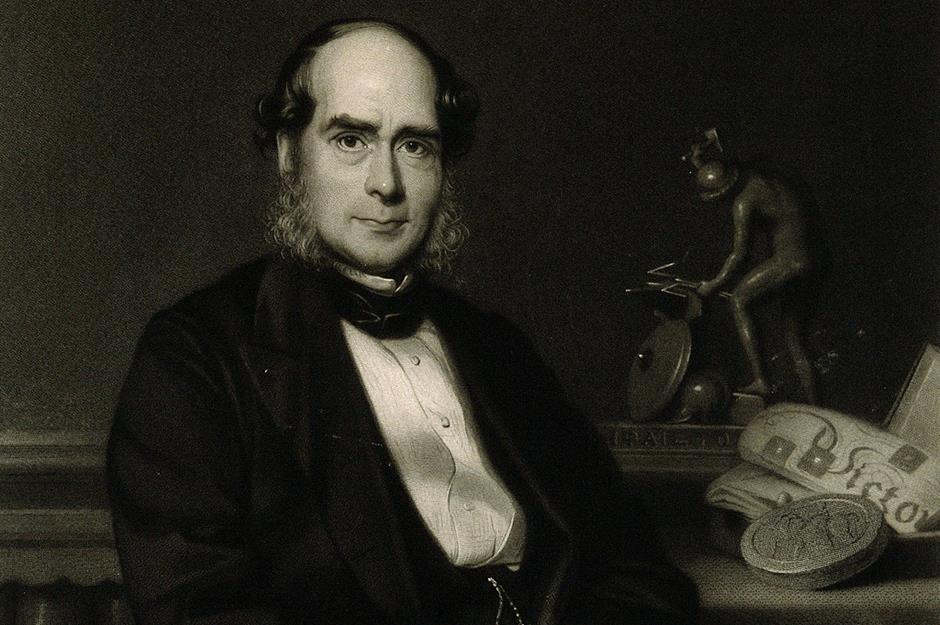

L’appel de l’acier

À Londres, l’entrepreneur rencontre Henry Bessemer. Ce dernier a mis au point un procédé permettant de produire de l’acier en grande quantité et à moindre coût. Conscient que l’avenir est à l’acier plutôt qu’au fer, Andrew Carnegie fonde en 1873 la société Carnegie, McCandless & Company, spécialisée dans les chemins de fer. Il ouvre la première aciérie de l’entreprise l’année suivante.

Au cours de la seconde moitié des années 1870, Andrew Carnegie profite de la récession pour acheter les usines concurrentes et les fournisseurs de matières premières essentielles à la fabrication de l’acier. Il ouvre la voie à l’intégration horizontale et verticale. Grâce à son système de gestion très efficace, son entreprise est en mesure d’écarter les concurrents restants. En 1878, l’entreprise de Carnegie est évaluée à 1,25 million de dollars, soit l’équivalent de 36 millions d’euros aujourd’hui. Il possède un peu moins des deux tiers (59 %) des actions de l’entreprise.

Le sens des affaires

En 1881, Carnegie confie à l’industriel Henry Clay Frick la direction des opérations de sa société et obtient une participation majoritaire dans l’empire du coke de Frick.

Deux ans plus tard, le magnat de l’acier écossais rachète son principal concurrent, Homestead Steel Work. Il consolide ainsi son emprise sur l’industrie sidérurgique américaine, alors en plein essor.

Son mariage en 1887

En 1886, sa mère adorée, Margaret, et son frère, Thomas, décèdent tragiquement à quelques semaines d’intervalle.

L’année suivante, l’homme d’affaires, si dévoué à sa mère qu’il aurait refusé de se marier tant qu’elle était en vie, épouse Louise Whitfield (ici en photo). L’heureuse élue signe un contrat de mariage confirmant l’engagement de son nouvel époux à lui transmettre la majeure partie de sa fortune de son vivant.

Sponsored Content

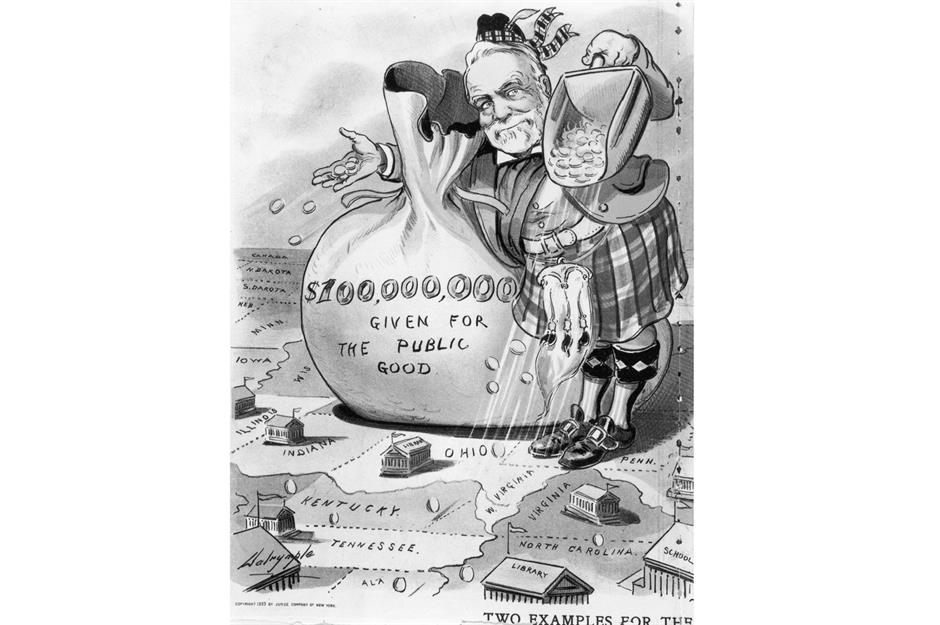

L’Évangile de la richesse

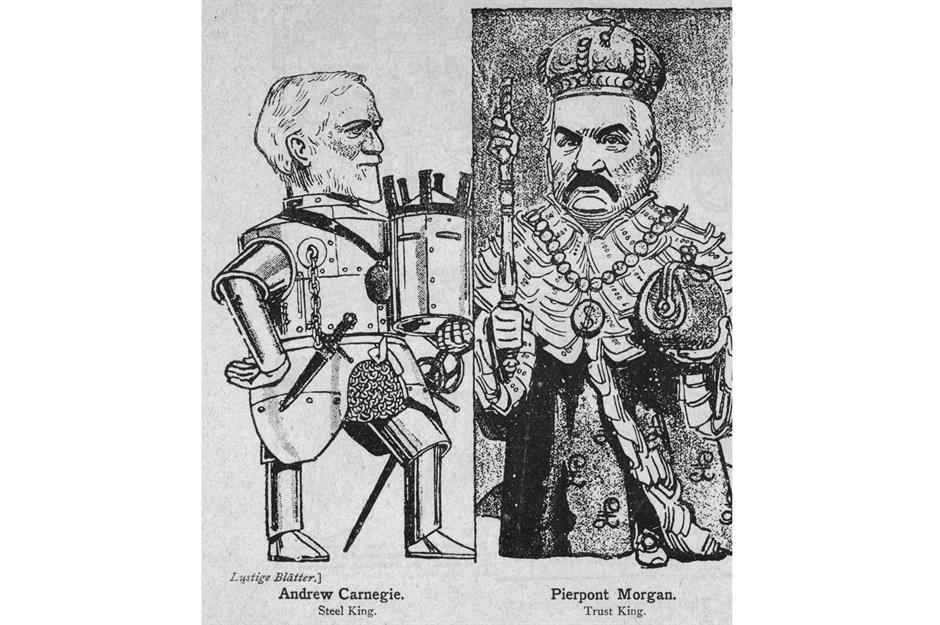

En 1889, la production d’acier en Amérique a dépassé celle du Royaume-Uni. Comme Carnegie contrôle la majorité de la production, il devient l’une des personnes les plus riches du pays.

Plus tard cette année-là, l’industriel philanthrope écrit L’Évangile de la richesse : un article dans lequel il soutient que les riches devraient faire don de la majorité de leur argent pour le bien de la société. Cet article, associé à son soutien aux syndicats et aux droits des travailleurs, qu’il avait défendus dans une publication de 1886, lui vaut des éloges à travers le monde.

Son image ternie

Cependant, la réputation d’Andrew Carnegie est entachée en 1892, année de la création de Carnegie Steel. Les ennuis commencent lorsqu’une grève aux aciéries de Homestead est violemment réprimée au bout de 143 jours par son chef des opérations, Henry Clay Frick, farouchement anti-syndicaliste.

Le drame fait douze morts. Même si Carnegie se trouve en Écosse à ce moment-là et n’est pas directement impliqué, beaucoup le tiennent responsable de ce déchaînement de violence.

Vie de famille

En 1897, Andrew et Louise Carnegie accueillent leur unique enfant, une fille prénommée Margaret, en hommage, bien sûr, à la mère du magnat de l’acier.

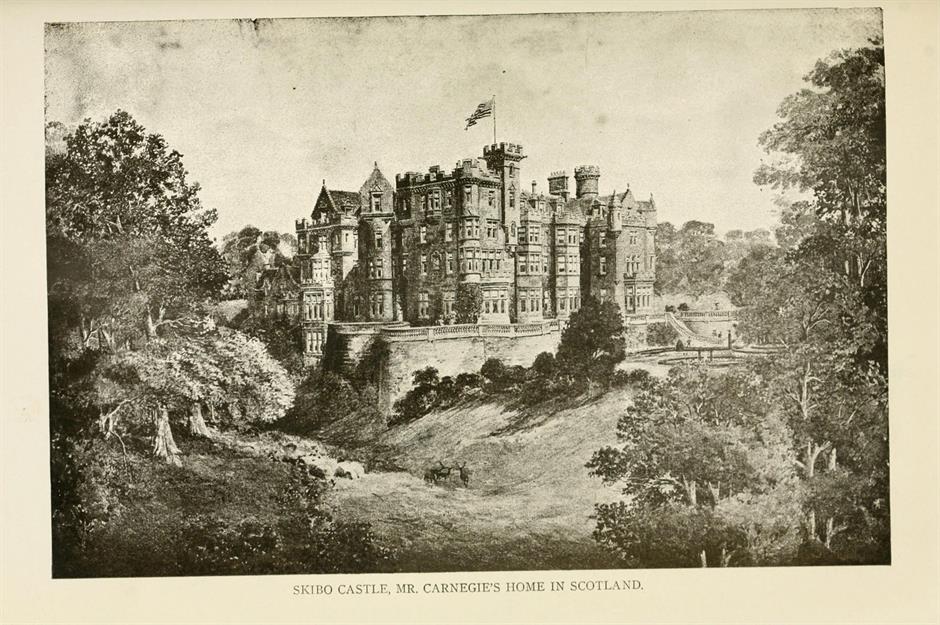

L’année suivante, l’industriel achète le château de Skibo dans les Highlands écossais et dépense des millions pour le rénover. Il fait également construire une belle demeure à Manhattan, achevée en 1902, qui abrite aujourd’hui le Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum.

Sponsored Content

Vente record

En 1901, Andrew Carnegie vend son entreprise sidérurgique éponyme au financier J. P. Morgan pour 480 millions de dollars (l’équivalent de 16,1 Md€ aujourd’hui).

Selon la Carnegie Corporation de New York, à l’apogée de sa carrière, la fortune de Carnegie s’élevait à l’équivalent de 348 milliards d’euros aujourd’hui, ce qui aurait fait de lui la personne la plus riche de la planète, bien que John D. Rockefeller finisse par le surpasser.

L’entreprise fusionne ensuite avec d’autres sociétés sidérurgiques pour devenir US Steel.

Dons caritatifs

Après cette opération, Andrew Carnegie se retire du monde des affaires et se consacre entièrement à la redistribution de sa gigantesque fortune. Il s’engage pleinement pour l’éducation et la paix.

Au total, il finance 2 509 bibliothèques à travers le monde ainsi que de nombreuses institutions qui portent son nom, comme les musées Carnegie de Pittsburgh, l’université Carnegie Mellon, la Fondation Carnegie pour la paix internationale et la Fondation Carnegie pour la promotion de l’enseignement.

Carnegie Corporation

Et ce n’est pas tout. Grâce au travail continu de la Carnegie Corporation de New York, la fondation caritative que Carnegie a fondée en 1911, la générosité de l’industriel perdure bien au-delà de son vivant. L’organisation a financé des projets aussi variés que le développement de l’insuline, le démantèlement d’ogives nucléaires, ou encore la création de Sesame Street.

En mars 2022, plus d’un siècle après la mort d’Andrew Carnegie, la fondation annonce qu’elle fait don d’un million de dollars (925 000 millions d’euros) à l’International Rescue Committee (IRC) pour venir en aide aux Ukrainiens contraints de fuir leurs domiciles suite à l’invasion russe.

Sponsored Content

Un héritage remarquable

Lorsqu’il meurt en août 1919 à l’âge avancé de 83 ans, Andrew Carnegie a fait don de la plus grande partie de sa fortune. Quant aux 135 millions de dollars restants (soit l’équivalent de 2,2 milliards d’euros aujourd’hui), il les a légués à la Carnegie Corporation of New York.

Souvent considéré comme l’un des plus grands philanthropes du monde, Carnegie est célèbre pour avoir déclaré que « l’homme qui meurt ainsi riche meurt déshonoré ». Il a manifestement suivi sa célèbre maxime.

Vous avez aimé ce contenu ? Cliquez sur le bouton Suivre en haut de la page pour découvrir d’autres articles de loveMONEY.

Comments

Be the first to comment

Do you want to comment on this article? You need to be signed in for this feature