Le pourboire à travers le monde : décryptage d’une pratique culturelle révélatrice

Dilemme du pourboire : en laisser un ou pas ?

Dans certains pays, ne pas laisser un petit extra en payant votre repas, une boisson ou un service peut vous valoir un soupir ou un regard désapprobateur. Ailleurs, attendez-vous à un accueil glacial, voire à des réactions plus sévères. À l’opposé, il existe des endroits où le personnel ne s’attend à rien, et même des pays où le pourboire est purement et simplement refusé. Face à de telles différences, comment comprendre la culture du pourboire ? Quelles en sont les origines et pourquoi reste-t-elle un sujet si sensible aujourd’hui ? Voici quelques conseils pour éviter les situations gênantes…

Cliquez ou faites défiler pour découvrir l’histoire du pourboire et les pratiques de règlement de l’addition à travers le monde, classées par ordre décroissant de générosité.

Tous les montants en devises étrangères ont été convertis en euros.

Adaptation française par Websters pour LoveMONEY

Des origines aristocratiques

La tradition du pourboire aurait vu le jour dans l’Antiquité romaine, bien que son histoire soit plus communément associée à l’Angleterre médiévale. À cette époque, les nobles en visite chez leurs pairs avaient coutume de récompenser les domestiques par de modestes cadeaux appelés « vails » pour les dédommager du surcroît de travail occasionné par leur séjour. Cette pratique des vails s’est progressivement muée en une véritable institution.

À la même époque, un rituel similaire se développait dans d’autres pays européens : offrir un petit pécule aux domestiques pour leur permettre de boire à la santé des invités. Cette coutume a marqué de nombreuses langues, comme en témoignent le français « pourboire », l’allemand Trinkgeld, et le suédois dricks, tous associés à l’idée d’offrir un verre.

En Angleterre, on raconte que le mot « tip » (pourboire en anglais) serait né dans les tavernes londoniennes où les clients privilégiés étaient invités à glisser un supplément dans des tirelires portant l’inscription « To Insure Promptitude » (« Pour garantir la promptitude »). Que cette étymologie soit fondée ou non, le pourboire s’est peu à peu imposé comme un marqueur social, permettant aux plus fortunés de s’attirer les faveurs des classes moins aisées.

De l’autre côté de l’Atlantique

C’est au cours du XIXe siècle que le pourboire fait son entrée aux États-Unis, introduit soit par des voyageurs européens, soit par des Américains fortunés voulant impressionner leurs concitoyens de retour du Vieux Continent (ou les deux à la fois). Contre toute attente, cette coutume aristocratique est loin de faire l’unanimité en Amérique. De nombreuses personnes s’y montrent réticentes, considérant qu’elle véhicule des notions venues de l’Ancien Monde de division et de soumission entre les classes sociales.

Un mouvement anti-pourboire voit même le jour au début du XXe siècle. En 1916, le journaliste et critique social William Rufus Scott publie un pamphlet intitulé The Itching Palm, dans lequel il assimile le pourboire à une forme de « servilisme » frôlant la corruption. Il déclare cette pratique contraire aux valeurs américaines et prédit sa disparition prochaine. Pourtant, l’histoire lui donnera tort. Bien qu’en apparente contradiction avec les idéaux républicains d’égalité, de liberté et de démocratie, la culture du pourboire finit par s’imposer.

Sponsored Content

Une période difficile pour le pourboire

Un demi-siècle avant la publication du livre de Scott, l’un des événements les plus marquants de l’histoire américaine allait faciliter l’essor de la culture du pourboire. En 1865, à la fin de la guerre de Sécession, les personnes réduites en esclavage sont émancipées. Toutefois, malgré leur libération, nombre d’entre elles peinent à trouver du travail et se tournent vers des emplois de service faiblement rémunérés, voire pas du tout. Les employeurs, misant sur les pourboires pour assurer la subsistance de leur personnel, réalisent des économies substantielles sur les salaires tout en garantissant un service de qualité.

La société Pullman, par exemple, emploie alors des Afro-Américains comme porteurs, cireurs de chaussures et autres membres du personnel de service pour ses célèbres wagons de luxe, en leur versant des salaires dérisoires. La clientèle, majoritairement blanche, compense ces bas salaires en accordant des pourboires, s’assurant ainsi un service privilégié.

Point de bascule

Au début du XXe siècle, quelques États des États-Unis, principalement dans le Sud, tentent d’interdire le pourboire, conscients des tensions raciales et sociales qu’il exacerbe. Toute personne acceptant un pourboire risque alors une amende, voire une peine de prison. En Géorgie, le pourboire est même assimilé à un pot-de-vin. Cependant, ces lois, largement ignorées par la population, sont toutes abrogées en 1926. Ainsi, la pratique du pourboire se répand à travers le pays et s’ancre durablement dans la culture américaine.

En 1938, l’administration du président Franklin D. Roosevelt (photo) instaure un salaire minimum fédéral, mais celui-ci ne s’applique pas aux travailleurs rémunérés par des pourboires. Même après leur inclusion en 1966, cette loi reste incomplète puisque les pourboires peuvent être comptabilisés dans le calcul de leur salaire minimum. Aujourd’hui encore, bien que le salaire horaire minimum fédéral soit de 7,25 dollars (6,60 euros), jusqu'à 5,12 dollars (4,70 euros) peuvent être couverts par les pourboires.

Si certains États ont relevé le salaire minimum ou imposent un salaire de base intégral, la dépendance aux pourboires reste forte dans le secteur des services. Cela explique pourquoi la culture du pourboire est plus profondément enracinée aux États-Unis que dans le reste du monde.

La mondialisation des pourboires

Depuis ses origines en Europe et aux États-Unis, la culture du pourboire s’est diffusée à travers le monde. En Afrique comme en Asie, du serveur qui vous offre un chocolat avec l’addition au chauffeur de taxi « à court » de monnaie en passant par le portier de l’hôtel qui vous adresse un regard complice, les règles du jeu sont désormais bien rodées. Cette mondialisation du pourboire découle largement de l’influence des visiteurs occidentaux, qui imposent leurs normes culturelles sans toujours savoir que les pays visités ont longtemps fonctionné sans cette pratique. Les hauts lieux du tourisme et les centres d’affaires internationaux ont ainsi été parmi les premiers à adopter ces nouveaux usages.

La crise du COVID-19 pourrait bien avoir amplifié cette tendance, incitant les clients à exprimer leur soutien à un secteur hôtelier fragilisé en faisant preuve de plus de générosité. L’essor des applications numériques de paiement et de livraison de repas renforce également cette évolution. Cependant, l’importance, le montant et le caractère obligatoire des pourboires varient énormément d’un pays à l’autre, certains continuant même à les considérer comme un simple geste de courtoisie.

Faisons maintenant un tour d’horizon de la culture du pourboire dans le monde…

Sponsored Content

États-Unis

Aujourd’hui, dans un restaurant américain, oubliez de laisser un pourboire et vous pourriez bien être rattrapé dans la rue. Le pourboire y est devenu quasiment obligatoire, et chaque addition propose un espace dédié aux montants suggérés, de plus en plus élevés. Alors qu’il était habituel de laisser environ 15 %, il n’est désormais pas rare de voir des pourboires de 22 %, 25 % ou même 30 % du total. L’apparition des terminaux de paiement électronique, avec leurs options de pourboires précalculés, a largement amplifié ce phénomène, jouant sur la culpabilité des clients qui hésitent à sélectionner un montant plus bas.

Cette technologie est également à l'origine du phénomène de « tip-creep », où des services autrefois dispensés de pourboires commencent à en solliciter. En 2023, le personnel syndiqué d’un Apple Store a proposé d’ajouter une option de pourboire sur son terminal de paiement électronique, tandis que certaines caisses de magasins en libre-service offrent désormais la possibilité de donner un petit extra.

D’après une étude de 2024, trois Américains sur quatre estiment que l’inflation des pourboires est désormais « hors de contrôle ». Pourtant, rien ne semble pouvoir freiner cette hausse. Aux États-Unis, serveurs, chauffeurs de taxi, barmans, portiers, coiffeurs et bien d’autres professionnels attendent une marque tangible de votre reconnaissance avant de vous souhaiter une bonne journée.

Égypte

En Égypte et dans d’autres pays du Moyen-Orient, la pratique du bakchich est profondément ancrée. Issu du mot persan bakhshish, ce terme désigne un paiement discrétionnaire destiné à accélérer un service. Que ce soit pour faciliter des démarches administratives ou payer un café, ce type de « pré-pourboire » garantit au donateur un service de qualité. Dans ce contexte, il n’est guère surprenant que le pourboire classique soit également répandu pour les serveurs, chauffeurs, guides touristiques et autres professionnels.

Confrontée à un taux de chômage élevé et à une grande pauvreté, l’Égypte voit son économie informelle prospérer. Ainsi, comme aux États-Unis, les professionnels des services dépendent en grande partie des largesses de leurs clients. Par ailleurs, 95 % de la population égyptienne s’identifie comme musulmane et s’efforce de suivre les cinq piliers fondamentaux de l’islam, dont la zakat, ou charité. Ce principe exige que les croyants, s’ils en ont les moyens, versent 2,5 % de leur fortune annuelle aux plus démunis. Bien que les pourboires ne soient pas inclus dans la zakat, cet idéal religieux façonne les attitudes locales et encourage la générosité envers autrui.

Canada

Le Canada subit souvent l'influence de son grand voisin du sud, mais pas en matière de pourboires. Bien que la pratique soit courante et attendue, sauf en cas d'insatisfaction notable, les Canadiens sont généralement moins enclins à laisser des montants aussi élevés que les Américains.

Près de la moitié des Canadiens s’en tiennent à un pourboire de 10 à 15 %, tandis qu’un quart seulement atteignent les 20 %. Ce montant varie selon la province, certaines ayant des salaires minimums plus bas. Le Québec se distingue avec des pourboires pouvant aller jusqu’à 25 %. Cependant, le gouvernement québécois a déposé un projet de loi pour limiter les excès en imposant que les suggestions de pourboires soient calculées sur le montant hors taxes de l’addition, plutôt que sur le total.

Une étude menée en début d’année par la société de logiciels de commerce électronique Lightspeed Commerce a révélé que les Canadiens — aux côtés des Belges — sont parmi les plus favorables à la suppression du pourboire. Elle indique également que les Canadiens ont déjà commencé à réduire leurs pourboires, 25 % d’entre eux donnant moins qu’avant, et plus de la moitié attribuant cette baisse à l’inflation.

Sponsored Content

Royaume-Uni

Ironie du sort, bien que ce pays soit souvent considéré comme le berceau du pourboire moderne, il n’existe pas de règle absolue au Royaume-Uni. Il est courant de laisser 10 à 15 % aux chauffeurs et aux serveurs, et si une taxe de service est souvent ajoutée à l’addition au restaurant, libre à vous de l’accepter ou de la refuser. Dans les pubs, où les commandes se font au comptoir, le personnel ne s’attend à aucun pourboire. Mais avec l’essor des paiements électroniques, certains pubs ont commencé à proposer cette option, au grand dam de nombreux habitués.

Le pays a d’ailleurs récemment adopté une loi pour garantir l’intégralité des pourboires aux employés, interdisant ainsi aux patrons d’en prélever une partie. Les contrevenants s’exposent à des poursuites aux prud’hommes, ainsi qu’à des amendes ou à des compensations. Si les législateurs affirment que cette mesure profitera à de nombreux travailleurs du secteur des services, les plus cyniques noteront qu’au Royaume-Uni, les pourboires étant imposables, le gouvernement pourrait également y trouver son compte…

Vous aimez ce contenu ? Cliquez sur le bouton Suivre en haut de la page pour découvrir d’autres articles de loveMONEY.

Argentine

En Argentine, le pourboire est apprécié, même s’il dépasse rarement les 10 % de l’addition dans les restaurants. Dans les bars, les pots à pourboires suffisent généralement. L’actuel président réformateur du pays, Javier Milei, a officialisé cette pratique en obligeant les employeurs à autoriser les pourboires électroniques et à les distinguer légalement des salaires. Une nouvelle application fintech latino-américaine, Mercado Pago, permet désormais aux utilisateurs d’ajouter un pourboire lors du règlement de leur note.

En Argentine, les pourboires ont été digitalisés en raison de la dévaluation des billets. Jusqu’à récemment, la plus grosse coupure de 2 000 pesos ne valait plus que 1,80 euro environ. Cela explique pourquoi les pourboires en dollars restent les bienvenus. Côté générosité, les Argentins laissent généralement 10 à 15 % au personnel d’accueil, tandis que les chauffeurs de taxi ne reçoivent en règle générale aucun pourboire.

France

En France, une loi de 1955 impose aux restaurants d’inclure un service fixe dans l’addition, une pratique désormais courante dans toute l’Europe. Aujourd’hui, la note comprend généralement un supplément de 15 %, indiqué par la mention « service compris ». On considère à juste titre que les serveurs doivent recevoir un salaire équitable plutôt que de devoir compter sur la générosité des clients pour vivre.

Cela dit, il n’est pas rare que les Français ajoutent un modeste pourboire en plus du service inclus, avec de fortes variations selon les régions. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, par exemple, près d’un tiers des clients choisissent de laisser un pourboire, faisant de cette région la plus généreuse du pays. À l’opposé, dans le Centre-Val de Loire, seuls 6 % des clients laissent un pourboire.

Récemment, certains clients ont rapporté que des serveurs parisiens demandaient des pourboires plus conséquents, en plus des frais de service inclus. Cette tendance pourrait être liée à l’essor des paiements électroniques et aux Jeux olympiques.

Sponsored Content

Inde

En Inde, les pratiques en matière de pourboire sont à l’image des contrastes saisissants et des profondes disparités de richesse qui caractérisent ce pays. Cette tradition n’est pas profondément ancrée, mais elle gagne du terrain avec l’essor économique et l’influence croissante des cultures étrangères. D’après une étude réalisée en 2015, les Indiens sont les plus généreux en matière de pourboires en Asie. Le développement des applications de livraison de repas, qui incitent souvent les clients à donner un pourboire aux livreurs, a probablement contribué à renforcer cette tendance.

De nos jours, les établissements haut de gamme des grandes métropoles indiennes s’attendent à recevoir un pourboire, et l’ajout de frais de service à l’addition (généralement autour de 10 %) s’est banalisé. En revanche, dans les zones rurales, il n’est pas rare que les habitants ne demandent aucun supplément.

Des conducteurs de tuk-tuk aux restaurateurs de rue, l’Inde compte un grand nombre de prestataires de services informels. Si ces derniers attendent rarement un pourboire, la coutume veut que l’on arrondisse les paiements en espèces à la hausse.

Hongrie

En Hongrie, les pourboires sont appréciés mais restent facultatifs. De plus en plus de restaurants ajoutent des frais de service de 10 à 15 % directement à l’addition finale. Lorsque ces frais sont appliqués, ils font partie intégrante du prix total et doivent donc être réglés, l’établissement étant tenu de reverser la totalité de cette somme au personnel. Une étude récente de l’université de commerce de Budapest montre que la majorité des clients laissent un pourboire supplémentaire, même au-delà de ce pourcentage, et que les plus généreux ne sont pas forcément les plus fortunés. La propension à laisser un pourboire semble davantage motivée par l’envie d’impressionner ses compagnons de table. Enfin, laisser un pourboire sur la table est parfois perçu comme impoli ; il est donc préférable de le remettre directement au serveur.

Une particularité hongroise : la culture du pourboire s’est longtemps étendue au secteur de la santé. L’« argent de gratitude » (hálapénz) est une tradition ancienne, née de la faible rémunération des médecins. En 2020, le gouvernement a interdit cette pratique après avoir décidé d’augmenter les salaires des médecins. Cependant, des enquêtes ultérieures ont révélé que cette coutume perdure de manière informelle, avec des versements pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros.

Russie

En Russie soviétique, le pourboire était mal perçu, considéré comme une pratique capitaliste humiliante pour les travailleurs. Une anecdote célèbre raconte que Léon Trotski, révolutionnaire convaincu, refusa de laisser un pourboire dans un restaurant à New York et se retrouva avec de la soupe versée sur la tête par un serveur excédé. Aujourd’hui, bien que certains Russes plus âgés puissent encore trouver l’idée du pourboire offensante, les mentalités ont largement évolué.

Le personnel d’un restaurant acceptera volontiers un chayeviye — littéralement, « pour le thé » — et pourra même l’ajouter à l’addition. La norme se situe entre 5 et 15 % de la note. Dans les bars, la rémunération du personnel dépend en grande partie des pourboires, et il est donc courant de « se faire des amis » en laissant régulièrement un extra pour espérer un service plus rapide. Plus surprenant encore : certains directeurs de pompes funèbres conseillent aux endeuillés de glisser un billet aux fossoyeurs lors des enterrements, afin d’éviter un retour précipité… cette fois-ci dans le cercueil !

Sponsored Content

Allemagne

En Allemagne, bien que le pourboire ne soit pas strictement obligatoire, il est perçu comme un signe de savoir-vivre. Les prix des restaurants incluent souvent une taxe de service, et le personnel gagne au moins le salaire minimum. Si les clients choisissent de laisser un pourboire, celui-ci reste généralement modeste, de quelques euros à 10 % de l’addition pour un service apprécié, un pourboire de 15 % étant plutôt rare. Dans certains établissements, un pot à pourboires est simplement placé sur le comptoir. Contrairement aux frais de service, les pourboires, ou Trinkgeld, ne sont pas imposables et sont généralement donnés en espèces.

En dehors du secteur de la restauration, il est courant de laisser de petits pourboires en espèces aux préposés au vestiaire et aux toilettes. Dans les magasins et supermarchés, il se peut que l’on vous demande d’arrondir le montant de vos achats à l’euro supérieur au profit d’œuvres de bienfaisance. Libre à vous de le faire ou non.

Australie

En Australie, la culture du pourboire reflète le style de vie décontracté du pays. Grâce à un salaire minimum élevé par rapport aux normes internationales et des prix tout compris au restaurant, les clients ne se sentent pas obligés de laisser un pourboire. Les coiffeurs, barmans et chauffeurs de taxi n’en attendent pas non plus, même s’il est courant d’arrondir le prix. Dans les casinos, les pourboires sont même interdits afin d’éviter toute confusion avec des pots-de-vin.

Néanmoins, les pourboires ne sont pas rares et se situent généralement autour de 10 %. Une enquête récente révèle même une tendance à la hausse chez certaines personnes, peut-être en raison des effets de la pandémie sur les revenus des serveurs. Selon cette étude, un quart des personnes interrogées affirment donner volontiers des pourboires, et ceux qui en laissent le plus souvent sont âgés de moins de trente ans.

Espagne

Le pourboire n'est pas profondément ancré dans les mœurs en Espagne ; il est plutôt perçu comme une récompense pour un service d'excellence. Si certains restaurants ajoutent une taxe de service, généralement de 10 %, elle se retrouve rarement dans les poches du personnel. C’est pourquoi les Espagnols préfèrent laisser une propina en espèces, souvent modeste, et il n’est pas rare qu’ils s’en passent complètement. En dehors du secteur de la restauration, certains hôtels haut de gamme et chauffeurs peuvent s’attendre à un pourboire, mais il est plus courant d’arrondir l’addition ou de donner quelques pièces.

En 2007, le ministre espagnol de l’Économie, Pedro Solbes, a critiqué ses compatriotes pour leur générosité excessive en matière de pourboires, affirmant que cela contribuait à l’inflation. Cependant, cette hausse des dons était davantage le résultat de la confusion liée à l’introduction récente de l’euro que d’un véritable élan de générosité.

Sponsored Content

Chine

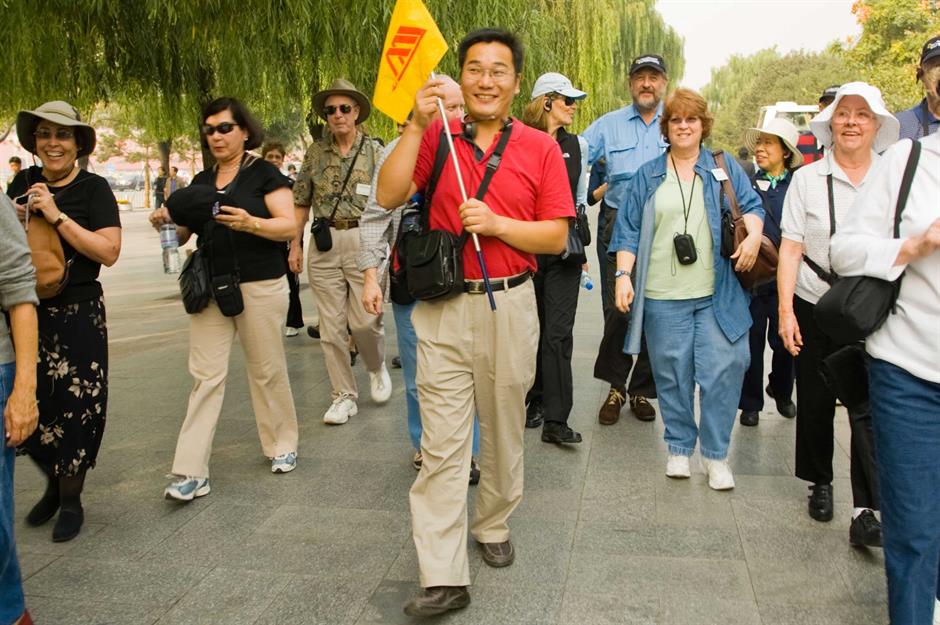

Autrefois, la République populaire de Chine interdisait les pourboires, les considérant comme une source d'inégalités et potentiellement assimilables à des pots-de-vin. Aujourd'hui, cette pratique n'est plus prohibée dans des lieux emblématiques comme la Cité Interdite ou d'autres grandes destinations touristiques internationales. Les visiteurs occidentaux et étrangers peuvent désormais en donner, bien que les clients locaux des petits restaurants aient encore tendance à s'en abstenir.

Dans les régions rurales, le pourboire reste rare. En revanche, les grands hôtels l’acceptent volontiers, et il est courant de donner un supplément aux guides touristiques. Les chauffeurs de taxi peuvent également apprécier que vous arrondissiez l’addition, mais cela est souvent plus une question de commodité qu’une tentative de vous soutirer de l’argent supplémentaire.

Japon

Le Japon est sans doute le pays le plus réticent lorsqu’il s’agit d’accepter des pourboires. Un service d’excellence y est considéré comme la norme, sans qu’il soit nécessaire d’offrir des incitations financières. Laisser de l’argent supplémentaire peut même être perçu comme embarrassant, voire offensant. Dans les hôtels, le personnel décline poliment ces offres, tandis que dans les restaurants, on préfère généralement recevoir des mots de remerciement. Cela dit, certains établissements plus luxueux peuvent ajouter une taxe de service de 10 à 15 % à l’addition, à condition de l’avoir clairement indiquée sur le menu.

En 2021, une initiative baptisée Tip Project a tenté d’introduire au Japon une culture du pourboire à l’américaine, dans le but d’aider le secteur de l’hôtellerie et de la restauration à se remettre de la pandémie. Cependant, face à une forte hostilité, ce projet a été abandonné deux ans plus tard.

Les occasions spéciales, telles que les mariages ou les funérailles, font exception à la réticence japonaise en matière de pourboire. Dans ces contextes, le personnel peut accepter un paiement pour avoir parfaitement rempli ses fonctions. De même, lors d’un séjour dans un ryokan, ces auberges traditionnelles avec leurs sols en tatami et leurs futons, il est possible de gratifier le serveur d’un pourboire. Toutefois, même dans ces situations, la prudence est de mise : le paiement doit être effectué discrètement, jamais en public, et l’argent doit être glissé dans une enveloppe spécialement prévue à cet effet.

Vous avez aimé ce contenu ? Cliquez sur le bouton Suivre en haut de la page pour découvrir d’autres articles de loveMONEY.

Comments

Be the first to comment

Do you want to comment on this article? You need to be signed in for this feature