20 inventions MOQUÉES avant de changer nos vies

Des innovations révolutionnaires ridiculisées

Cela semble inimaginable aujourd’hui, mais nombre des inventions les plus importantes de l’humanité ont été moquées à leur création et considérées comme des modes absurdes qui ne dureraient pas.

De la modeste fourchette à l’indispensable téléphone portable, découvrez 20 innovations ingénieuses qui ont, contre toute attente, donné tort à leurs détracteurs.

Adaptation française par Aurélie Blain

La fourchette

L’origine exacte de la fourchette reste incertaine, mais on estime qu’elle a été introduite dans le monde occidental au Xe siècle par la princesse byzantine Théophano Skléraina, épouse de l’empereur du Saint-Empire romain germanique Otton II.

Certains historiens attribuent toutefois son introduction en Europe à une autre princesse byzantine, Maria Argyropoulaina, qui a épousé le fils du doge de Venise en 1004.

La fourchette

Les deux princesses ont été largement moquées pour leur utilisation de cet étrange ustensile à dents, et la fourchette n’a commencé à se répandre qu’au XVIe siècle, lorsqu’elle est devenue à la mode à Venise, avant de se diffuser à travers l’Italie.

Néanmoins, elle a continué à être mal vue dans le reste de l’Europe, où elle n’a été adoptée de manière générale qu’à la fin du XVIIIe siècle.

Sponsored Content

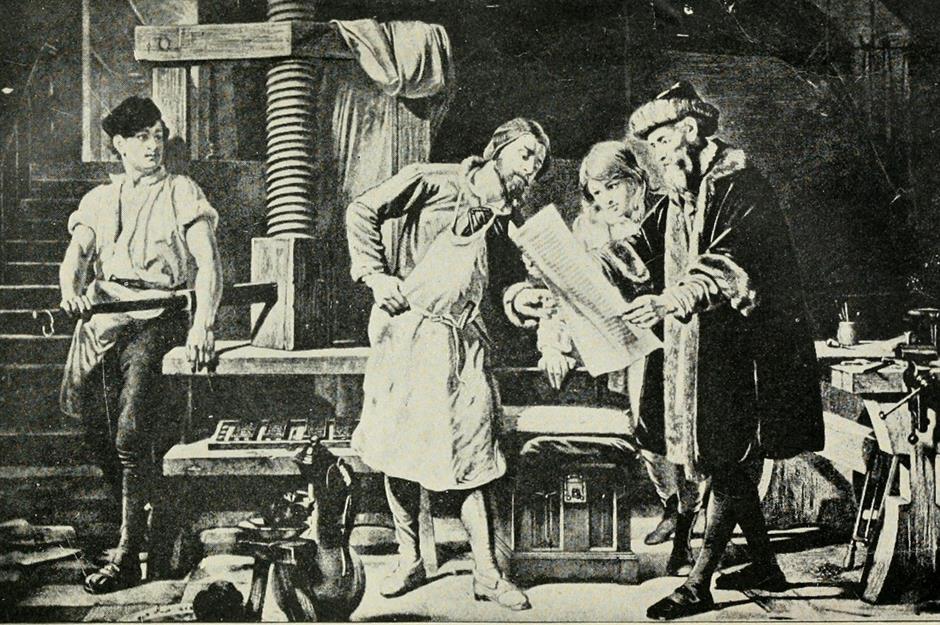

La presse à imprimer

Si l’impression au bloc de bois a vu le jour en Chine au VIIe siècle, la première véritable presse à imprimer n’a été inventée que vers 1440 à Mayence, en Allemagne, par Johannes Gutenberg. Cette invention a changé le cours de l’humanité et marqué le début de l’ère moderne.

À l’instar de nombreuses inventions marquantes, elle a fait face à une vive contestation.

La presse à imprimer

Étonnamment, l’abbé bénédictin allemand Johannes Trithemius pensait que les documents imprimés ne dureraient pas et préférait les écrits sur parchemin, qu’il jugeait plus aptes à traverser le temps.

D’autres détracteurs craignaient que les livres imprimés n’entraînent une surcharge d’informations, voire un chaos politique, et ne privent les moines européens de travail, nuisant ainsi à leur développement spirituel.

Le parapluie

De nos jours, le parapluie est un accessoire essentiel dans de nombreux pays, notamment en Angleterre, où on en recense au moins deux par personne. Pourtant, dans les années 1750, Jonas Hanway choque les Londoniens lorsqu’il commence à sortir le sien dans les rues de la capitale anglaise.

Premier homme à l’utiliser en public, il est la cible d’insultes, de jets de détritus, et manque même de se faire renverser par une calèche.

Sponsored Content

Le parapluie

Importé de Perse via la France, cet accessoire est alors perçu comme indigne d’un homme et considéré comme un signe de faiblesse ou un manque de virilité. Jonas Hanway attire également la colère des cochers, qui craignent que cet objet ne nuise à leurs affaires durant les jours de pluie.

Malgré les critiques, Jonas Hanway persévère, même après qu’un cocher a tenté de le renverser. Quelques décennies plus tard, l’usage du parapluie n’est plus stigmatisé chez les hommes et l’accessoire est devenu monnaie courante en Angleterre.

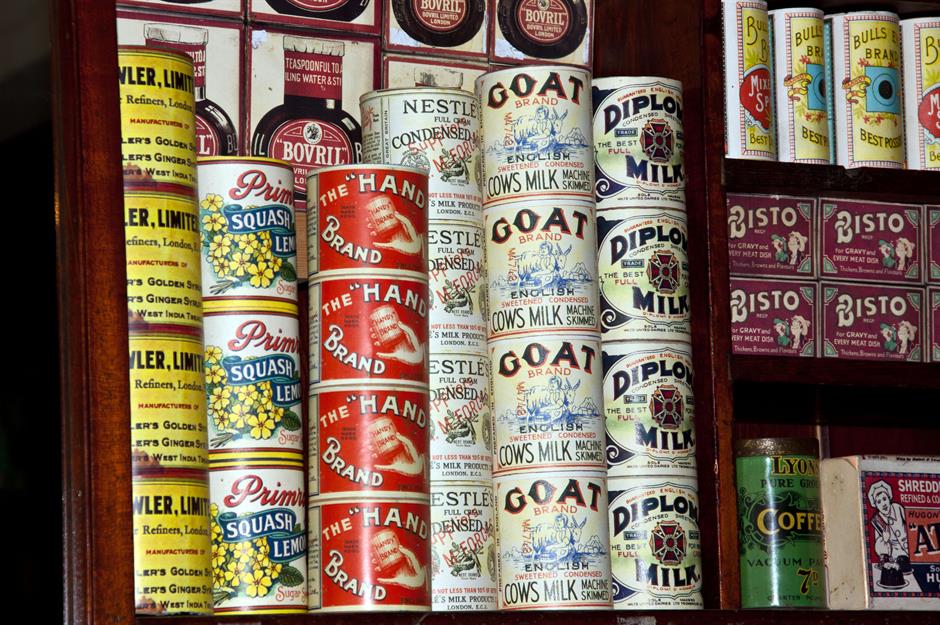

Les aliments en conserve

Pendant la Révolution française, la question de la conservation des aliments devient de plus en plus pressante. En 1795, le gouvernement français de Napoléon Bonaparte offre une récompense de 12 000 francs à quiconque proposera une solution.

Un confiseur nommé Nicolas Appert suggère alors de conserver les aliments dans des bouteilles de Champagne, de les boucher et de les sceller à la cire, avant de les stériliser par ébullition.

Les aliments en conserve

La méthode du confiseur remporte le prix et celui-ci affine son procédé durant les 14 années suivantes, remplaçant finalement les bouteilles par des boîtes en métal. Mais un problème demeure…

L’ouvre-boîte n’a pas encore été inventé, et les boîtes doivent être ouvertes au burin. Sans surprise, l’invention ne prend pas immédiatement, et ce n’est qu’avec l’apparition de l’ouvre-boîte sur le marché que les aliments en conserve deviennent les produits de base que nous connaissons aujourd’hui.

Sponsored Content

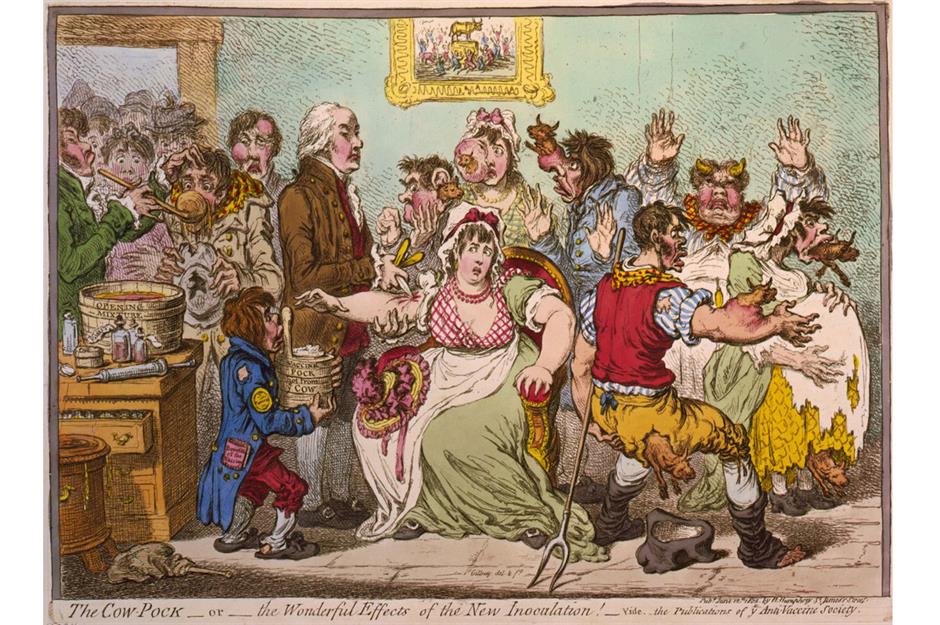

Les vaccins

En 1796, le médecin de campagne anglais Edward Jenner réalise une avancée médicale majeure en inoculant un garçon de huit ans avec la vaccine, une maladie bénigne, pour le protéger de la variole, bien plus mortelle.

Jenner a remarqué que les trayeuses, souvent exposées à la vaccine, semblent immunisées contre la variole. L’expérience est un succès total. Edward Jenner invente le terme « vaccin » à partir du mot latin « vacca » (vache) et publie ses résultats en 1798.

Vous aimez ce contenu ? Ajoutez un like et cliquez sur Suivre en haut de la page pour lire d’autres articles de loveMONEY.

Les vaccins

Au lieu d’être acclamé, le Dr Jenner est la cible de moqueries, notamment de la part de responsables religieux, horrifiés que le médecin puisse aller à l’encontre de la volonté de Dieu en utilisant du pus animal pour vacciner des humains.

La presse ridiculise également Edward Jenner, comme le montre cette caricature de James Gillray, représentant des individus vaccinés se voyant pousser des excroissances grotesques. Ce rejet initial finit heureusement par s’estomper et la vaccination entre dans les mœurs.

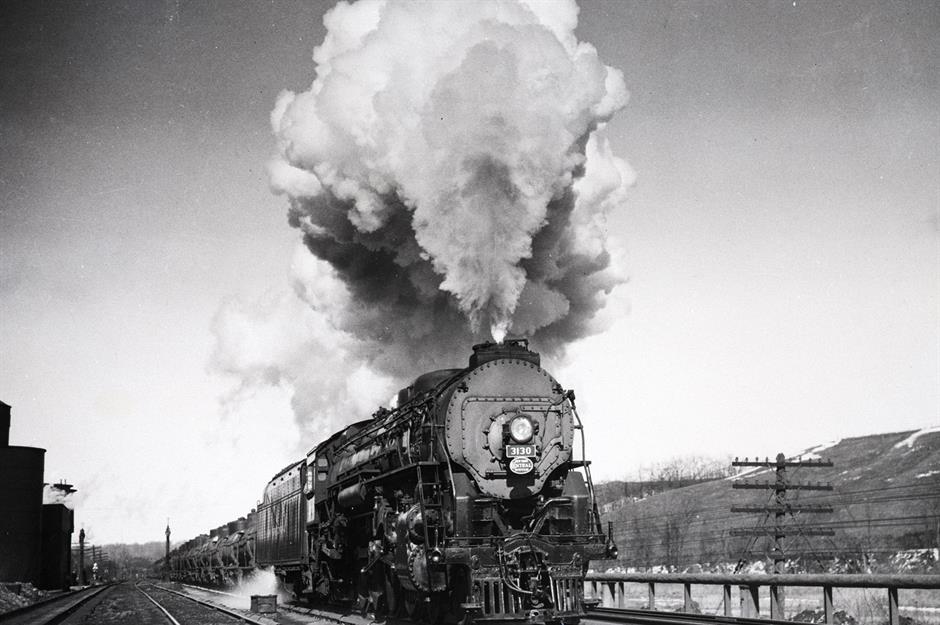

La locomotive à vapeur

L’arrivée des trains à vapeur au début du XIXe siècle accélère la révolution industrielle. Symboles des profondes transformations sociales et économiques de l’époque, ces locomotives révolutionnent les transports et les communications.

Mais tout le monde n’est pas convaincu…

Sponsored Content

La locomotive à vapeur

Pour beaucoup, la vitesse des trains est la principale source d’inquiétude. À une époque où les calèches tirées par des chevaux et les péniches sont les principaux moyens de transport longue distance, l’idée de voyager à plus de 30 km/h semble inconcevable.

On craint alors que le corps humain ne supporte pas une telle vitesse et puisse même fondre. D’après l’anthropologue Genevieve Bell, certains arguaient même à l’époque que « le corps des femmes n’était pas conçu pour aller à 80 km/h ».

Le téléphone

Alexander Graham Bell, l’inventeur du téléphone, obtient le premier brevet pour cet appareil en 1876 et crée officiellement la première version pratique de cette technologie révolutionnaire.

Pourtant, peu de gens à l’époque comprennent son immense potentiel. Lorsque Bell tente de vendre son entreprise de télécommunications à Western Union, son président, William Orton, lui aurait répondu : « À quoi pourrait bien nous servir ce jouet électrique ? »

Le téléphone

Beaucoup considèrent comme un excès d’optimisme les paroles d’un maire américain déclarant : « Un jour, il y en aura un dans chaque ville ».

L’accueil est tout aussi tiède au Royaume-Uni, où William Preece, ingénieur en chef de la British Post Office, déclare que la technologie ne prendra jamais en Angleterre : « Les Américains ont besoin du téléphone, mais nous, non. Nous avons beaucoup de coursiers », affirme-t-il.

Sponsored Content

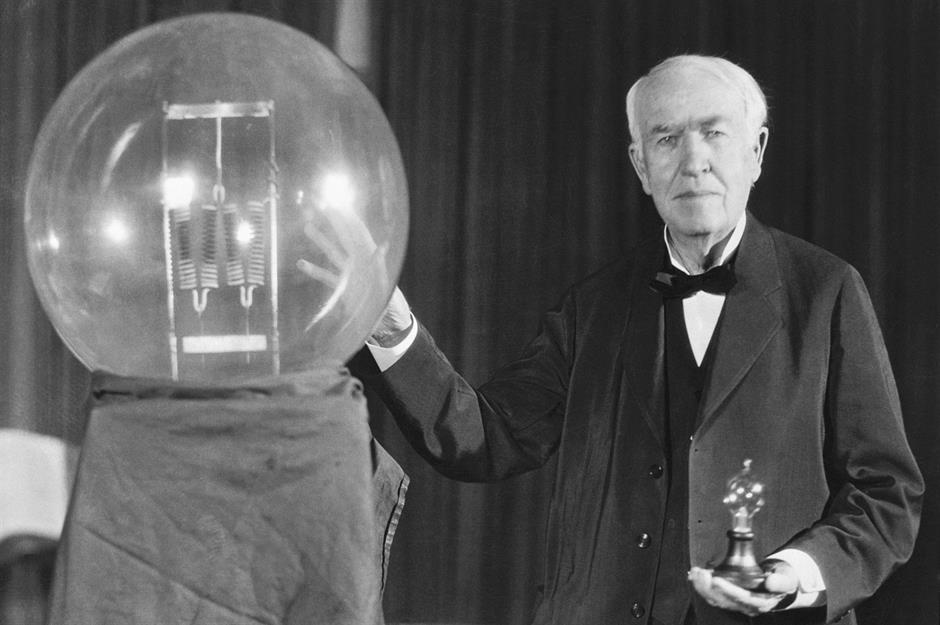

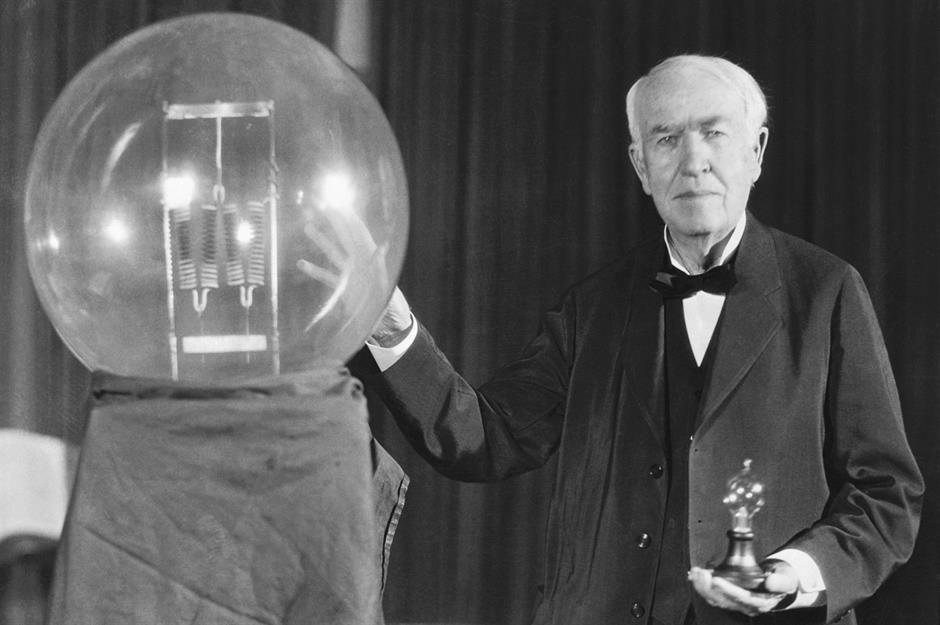

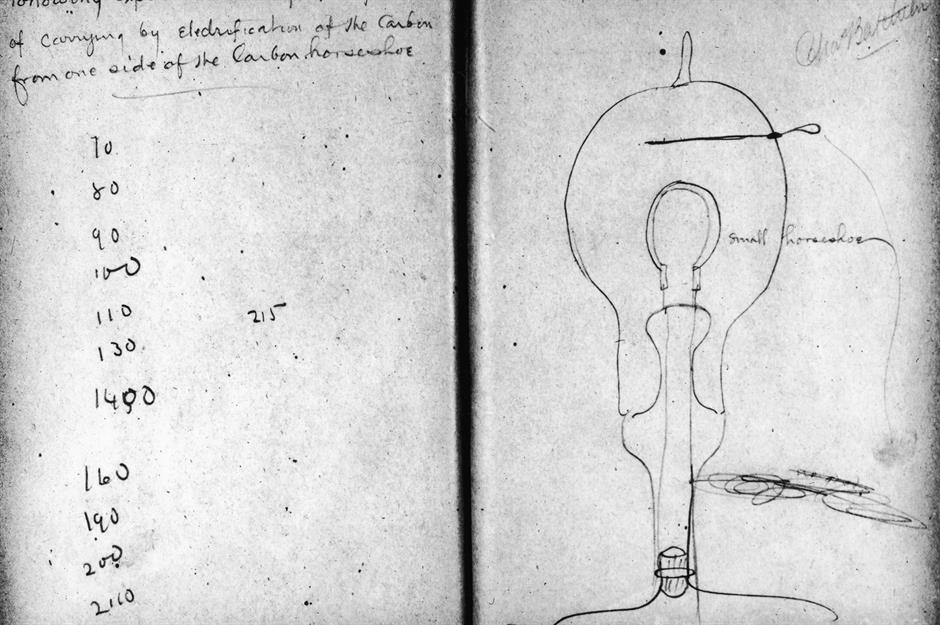

L’ampoule électrique

Thomas Edison dépose le brevet de la première ampoule électrique commerciale en 1879. Malgré son ingéniosité, cette invention attire de nombreuses critiques, notamment celle du professeur Henry Morton du Stevens Institute of Technology, qui qualifie l’invention « d’échec flagrant vendu comme un succès ».

Il va même jusqu’à la qualifier d’escroquerie.

L’ampoule électrique

Outre-Manche, les experts se montrent encore plus méprisants envers l’ampoule d’Edison qu’envers le téléphone.

Un comité parlementaire britannique déclare que l’invention américaine est « suffisante pour nos amis transatlantiques, mais indigne de l’attention des hommes pratiques ou scientifiques ». Quant à William Preece, il la qualifie d’« ignis fatuus », ni plus ni moins qu’une chimère.

Le réfrigérateur

Invention des plus transformatives en matière d’alimentation, le réfrigérateur est accueilli bien froidement à ses débuts. Si les glacières (comme sur la photo) sont déjà populaires auprès des classes aisées, la plupart des gens conservent leurs aliments dans le sel ou en saumure.

Lorsque les réfrigérateurs électriques sont mis sur le marché au début des années 1900, ils sont jugés bruyants, coûteux et difficiles à entretenir.

Sponsored Content

Le réfrigérateur

De plus, à l’époque, la glace est la deuxième plus grande exportation des États-Unis, après le coton, et le réfrigérateur est vu par ses détracteurs comme une menace pour cette industrie nationale.

Ce n’est qu’après plusieurs améliorations, notamment de la part de General Electric, que les réfrigérateurs gagnent en praticité pour les foyers. Les consommateurs finissent par adopter cette innovation et ne sont depuis jamais revenus en arrière.

L’heure d’été

De nos jours, la plupart des pays avancent leurs horloges d’une heure au printemps et les reculent en automne pour optimiser l’utilisation de la lumière naturelle.

Cette pratique a été proposée pour la première fois en 1895 par George Vernon Hudson, un scientifique néo-zélandais d’origine britannique, dans un article soumis à la Wellington Philosophical Society.

La suggestion de George Hudson est alors vivement critiquée par ses pairs.

L’heure d’été

En effet, l’idée même de « manipuler le temps » est jugée absurde. Un membre de la société affirme qu’il est « impensable de modifier un système en vigueur depuis des milliers d’années », tandis qu’un autre qualifie le concept d’anti-scientifique et peu pratique.

La province canadienne de l’Ontario adopte l’heure d’été en 1908 et d’autres pays suivent rapidement son exemple, faisant ainsi taire toutes les critiques.

Sponsored Content

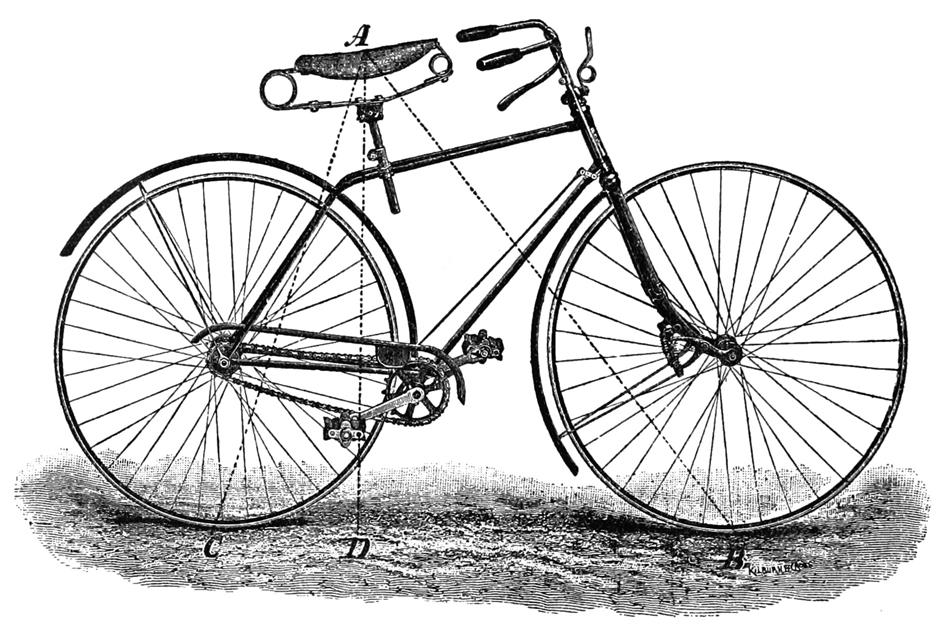

La bicyclette

La première bicyclette est inventée en Allemagne dans les années 1810, mais ce n’est que dans les années 1890, avec l’introduction du « vélo de sécurité », que le véhicule à pédales prend vraiment son essor.

Considérée à l’époque comme un passe-temps frivole réservé aux classes moyennes en quête de statut et aux classes supérieures décadentes, cette innovation est sévèrement critiquée.

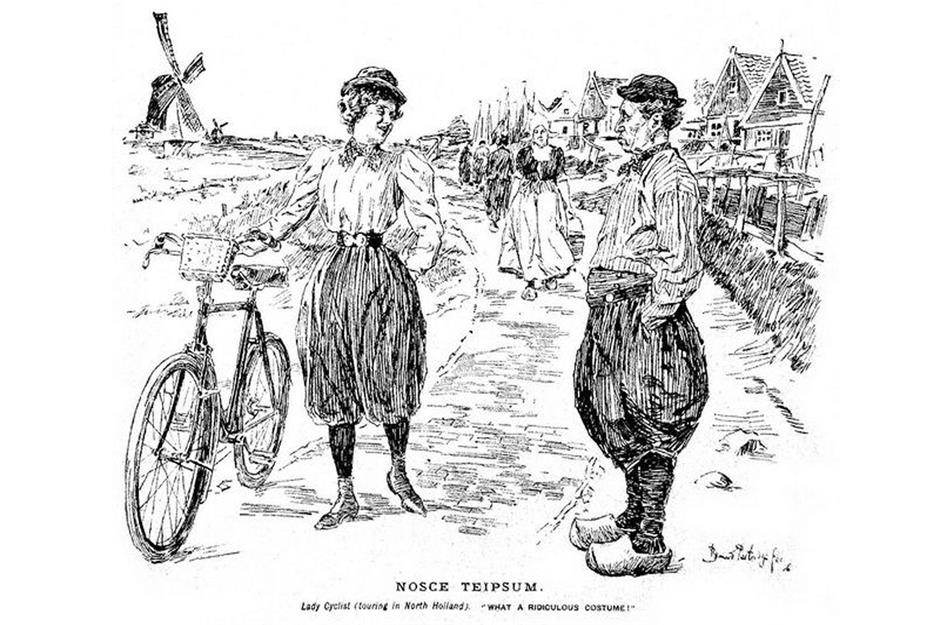

La bicyclette

Les femmes à vélo, en particulier, sont la cible de moqueries, comme le montre cette caricature publiée dans le magazine satirique britannique Punch, datant de 1898.

Les journalistes s’empressent de qualifier la bicyclette de mode ridicule et passagère. En 1902, le Washington Post qualifie cette activité de lubie, tandis que le New York Sun prédit en 1906 la fin imminente de ce loisir.

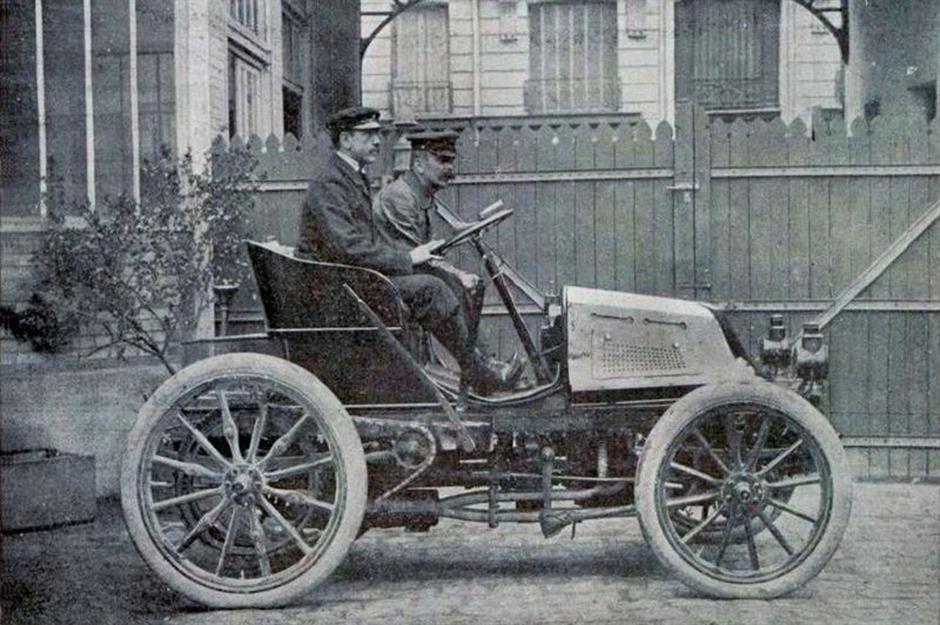

L’automobile

Nombreux sont ceux qui ne tardent pas non plus à critiquer l’automobile. En 1899, le Literary Digest conclut son article ainsi : « La voiture sans chevaux est actuellement un luxe destiné aux riches ; et si son prix baissera probablement à l’avenir, elle ne deviendra jamais aussi répandue que la bicyclette ».

Sponsored Content

L’automobile

Le New York Times partage cette opinion, déclarant en 1902 que le prix des automobiles « ne sera jamais suffisamment bas pour les rendre aussi populaires que les bicyclettes ».

L’année suivante, le président de la Michigan Savings Bank conseille à Horace Rackham, l’avocat d’Henry Ford, de ne pas investir dans la Ford Motor Company, affirmant que « le cheval ne sera jamais remplacé par cette mode passagère qu’est l’automobile ».

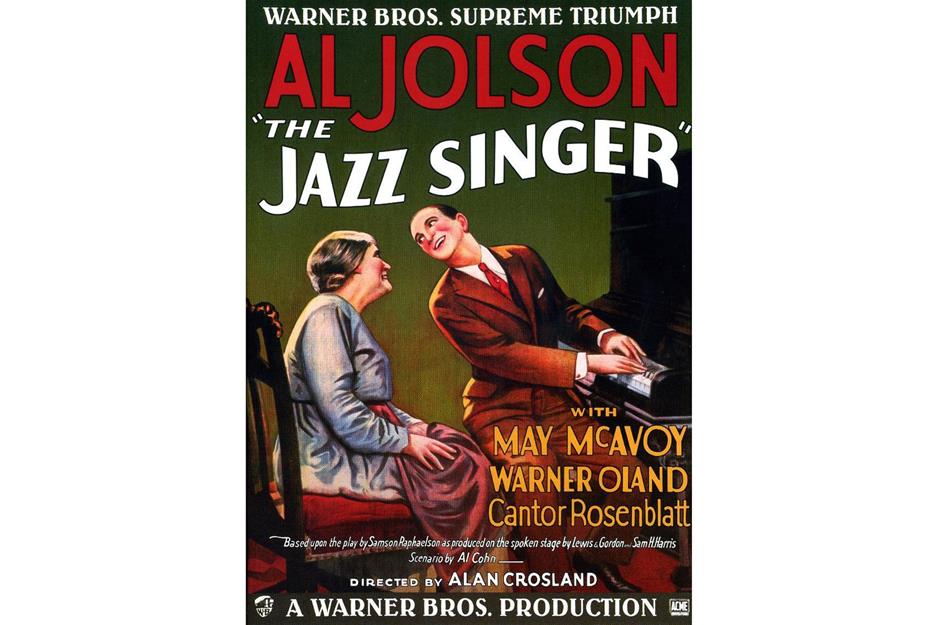

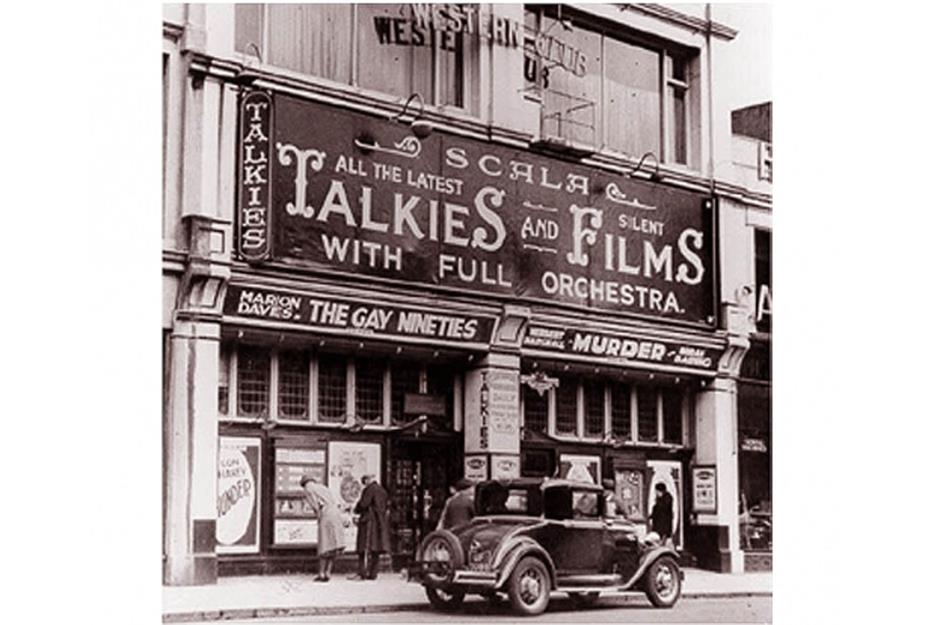

Le cinéma parlant

Les premiers films parlants sont produits par une pionnière, la Française Alice Guy-Blaché, au début des années 1900.

Cependant, les films aux dialogues synchronisés ne deviennent populaires qu’en 1927, avec la sortie du blockbuster hollywoodien The Jazz Singer, qui marque la fin du cinéma muet.

Malgré le succès retentissant du film, de nombreux détracteurs influents critiquent les premiers films sonores.

Le cinéma parlant

Le président de la société de production américaine United Artists, Joseph Schenck, déclare en 1928 que « les dialogues n’ont pas leur place dans les films », tandis qu’en Grande-Bretagne, le patron de studio John Maxwell qualifie le cinéma parlant de « mode coûteuse ».

Les stars d’Hollywood sont tout aussi sceptiques envers cette nouvelle technologie. L’actrice Mary Astor écrit dans les années 1960 que de nombreux artistes de l’époque considèrent The Jazz Singer comme une simple lubie commerciale, et que les films sonores finiront par « chasser les spectateurs des salles de cinéma ».

Sponsored Content

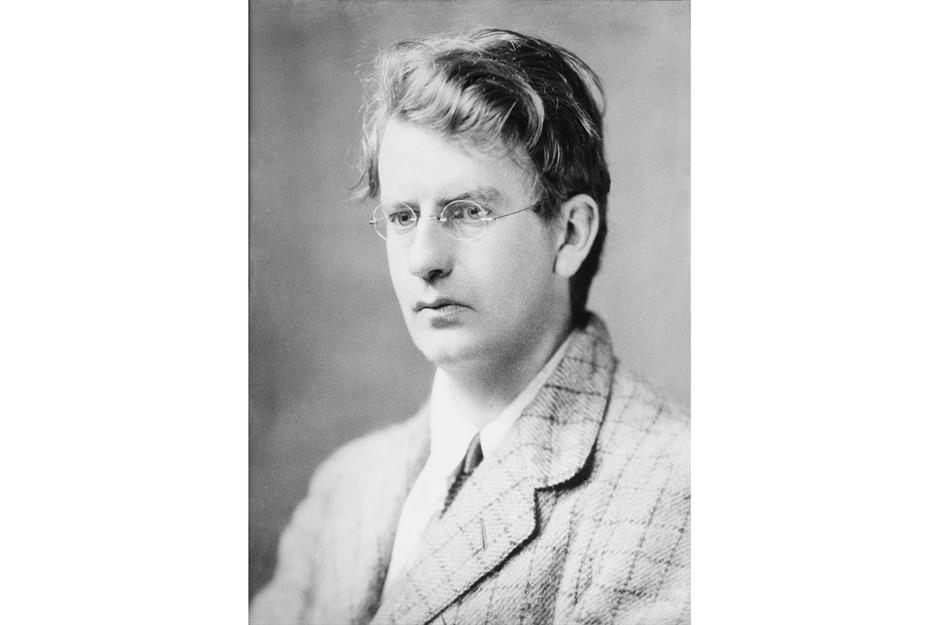

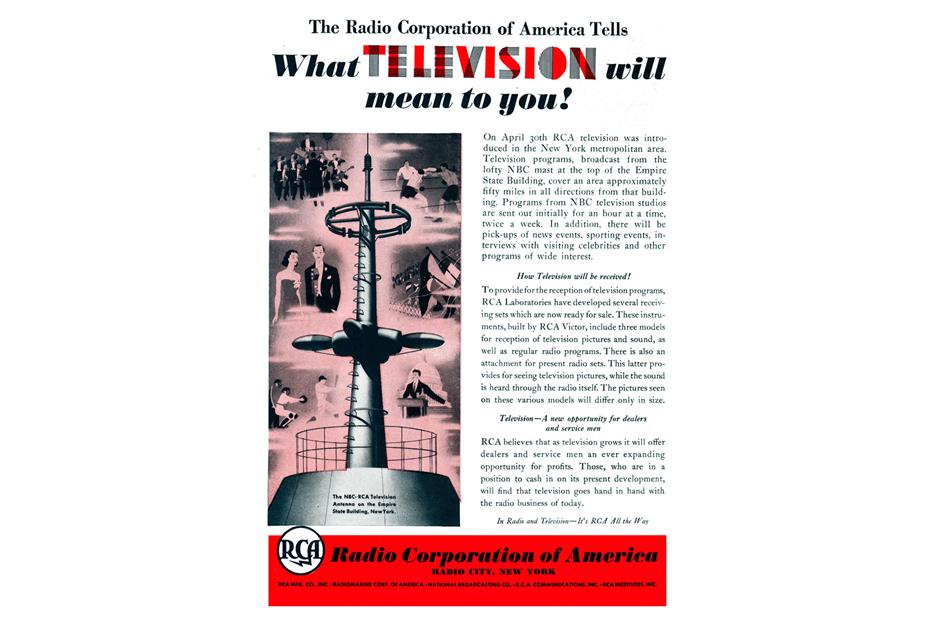

La télévision

L’inventeur écossais John Logie Baird présente la télévision au monde en 1926 et soulève dès le départ incrédulité et sarcasmes.

Lorsqu’il se rend à la rédaction du Daily Express pour montrer son invention, le rédacteur en chef ordonne à un employé d’« aller voir à la réception se débarrasser de ce fou… Il prétend avoir une machine permettant de voir sans fil. Surveillez-le, il pourrait être armé d’un rasoir ».

Cette même année, Lee DeForest, pionnier de la radio, estime que la télévision est « une impossibilité commerciale et financière ».

La télévision

En 1939, les colonnes du New York Times avancent que « la télévision ne sera jamais une concurrente sérieuse de la radio, car les gens doivent rester assis et garder les yeux fixés sur un écran : la famille américaine moyenne n’en a pas le temps ».

En 1946, le patron de la 20th Century Fox, Darryl Zanuck, déclare que « la télévision ne pourra pas conserver le marché conquis passé les six premiers mois. Les gens en auront vite marre de fixer une boîte en contreplaqué tous les soirs ».

En 1948, une responsable de la BBC, Mary Somerville, qualifie la technologie de « feu de paille ».

Le Tupperware

C’est un chimiste du nom d’Earl S. Tupper qui développe l’un des produits les plus emblématiques au monde, et tout a commencé par un pot de peinture. Alors qu’il travaille dans une usine de plastique, il a l’idée de concevoir des récipients pour stocker les aliments avec des couvercles hermétiques, inspirés desdits pots de peinture.

En pleine Grande Dépression, Earl Tupper souhaite aider les familles à réduire le gaspillage alimentaire. Mais il rencontre un problème : la fermeture des récipients est si efficace que les consommateurs ont du mal à les ouvrir et ont besoin d’une démonstration.

Sponsored Content

Le Tupperware

Earl Tupper décide alors de miser sur une approche personnalisée, en vendant ses produits directement aux consommateurs via des « réunions Tupperware », une stratégie marketing innovante où des vendeurs indépendants font la démonstration des produits au sein même des foyers. Cette approche est un immense succès et les Tupperwares deviennent des produits incontournables.

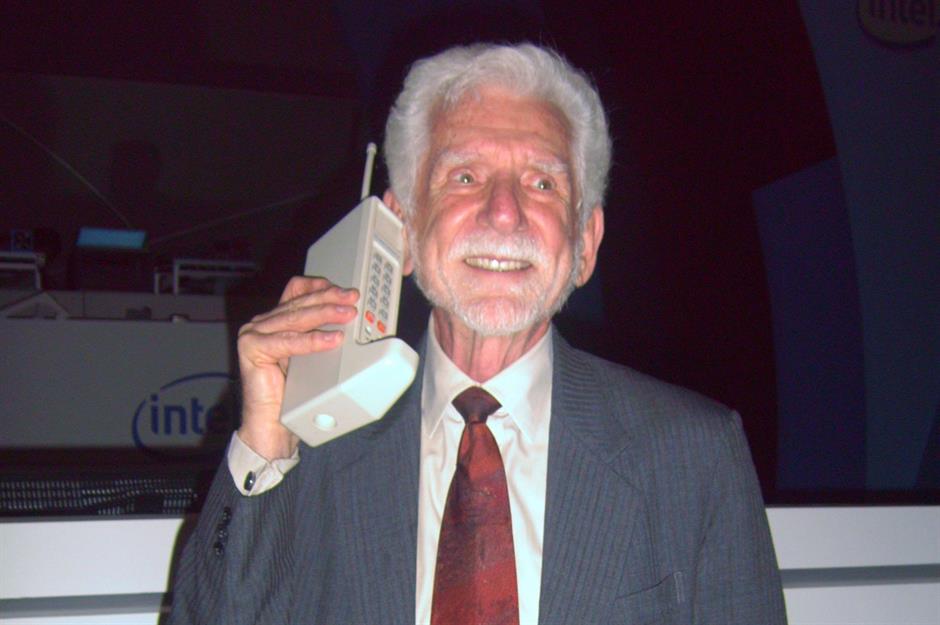

Le téléphone portable

Dans les années 1980, les téléphones portables étaient des appareils lourds et encombrants, souvent réservés aux riches hommes d’affaires en raison de leur prix élevé.

Il n’est donc pas surprenant que certains experts n’aient pas cru à l’avenir prometteur de cette technologie. En 1980, McKinsey, dans un rapport destiné à AT&T, prédit que le téléphone portable resterait un produit de niche, avec à peine 900 000 utilisateurs aux États-Unis d’ici 2000. En réalité, ce chiffre a atteint les 108 millions cette année-là.

Le téléphone portable

En 1981, le consultant en télécommunications Jan David Jubon doutait clairement de l’attrait de cette technologie : « Mais qui, aujourd’hui, irait dire qu’il va se débarrasser de tous ses fils et transporter son téléphone partout ? »

Même Martin Cooper (ici en photo), l’ingénieur dirigeant l’équipe à l’origine du premier téléphone portable, restait sceptique quant à l’avenir de cette innovation. Il affirmait en effet que : « Les téléphones portables ne remplaceront jamais les appareils filaires. Même en se projetant après notre mort, ils ne seront jamais assez abordables. »

Sponsored Content

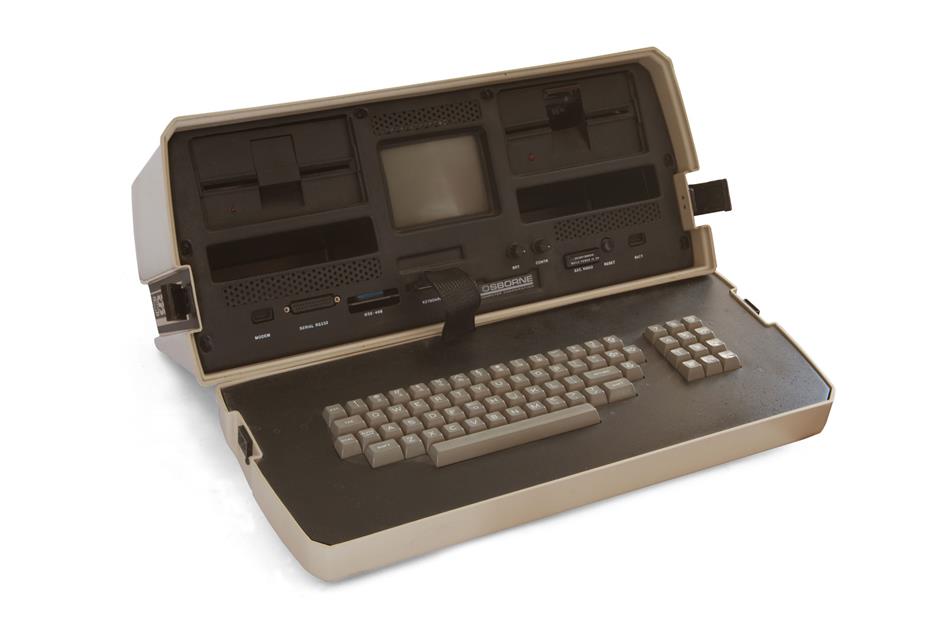

L’ordinateur portable

De nombreux historiens considèrent l’Osborne 1 (en photo), sorti en 1981, comme le premier véritable ordinateur portable. Le Compaq Portable, premier ordinateur compatible PC, est lancé peu après, en 1983.

Bien qu’innovants, les premiers ordinateurs portables sont lourds, limités en termes de fonctionnalités et extrêmement coûteux. Certains sont alors vendus l’équivalent actuel de 17 000 dollars (15 000 euros).

L’ordinateur portable

Compte tenu de ces défauts, il n’est pas surprenant que certains experts considèrent l’ordinateur portable comme une simple mode. Erik Sandberg-Diment, journaliste spécialisé dans les technologies, rédige par exemple dans le New York Times en 1985 un article critiquant cette innovation et prédisant sa disparition rapide.

Selon lui, l’utilisateur moyen ne voudrait jamais transporter un ordinateur portable pour travailler en déplacement. Il pense que cet appareil a peu de chances d’être adopté massivement.

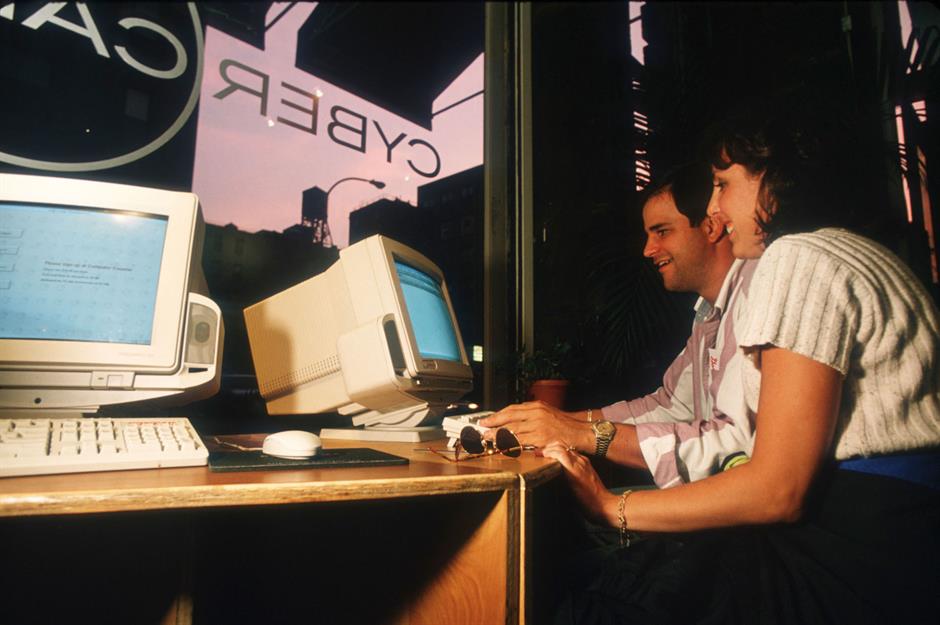

L’e-mail

Le courrier électronique a été inventé dès 1965 au sein du Massachusetts Institute of Technology (MIT), et le premier message transmis d’un ordinateur à un autre (les deux appareils sont visibles sur la photo) a été envoyé en 1969 via le réseau ARPANET, conçu par l’Agence pour les projets de recherche avancée de défense des États-Unis (DARPA).

Fait intéressant, l’agence avait initialement rejeté cette technologie, affirmant que l’échange de messages entre utilisateurs « n’était pas un objectif important pour un réseau d’ordinateurs scientifiques ».

Sponsored Content

L’e-mail

Même au milieu des années 1990, alors que l’e-mail se répandait, le scepticisme restait de mise. En 1994, des responsables du gouvernement britannique, envisageant d’attribuer une adresse e-mail au Premier ministre John Major, déclaraient que ce nouveau moyen de communication ne serait probablement jamais adopté à grande échelle.

Le four à micro-ondes

Alors que les États-Unis se préparent à la guerre froide, l’armée américaine demande au scientifique Peter Spencer de développer la technologie des magnétrons afin de renforcer la puissance des radars destinés à détecter les menaces aériennes soviétiques. Pendant ses recherches, celui-ci remarque que le magnétron émet des micro-ondes suffisamment puissantes pour faire fondre une barre de chocolat qu’il avait dans sa poche.

Après plusieurs expérimentations, il lance en 1947 le « RadaRange », un four à micro-ondes commercial utilisant la technologie électromagnétique pour chauffer et cuire les aliments. Cependant, avec un poids de plus de 340 kg et une hauteur de 1m82, le RadaRange n’est guère adapté à un usage domestique.

Le four à micro-ondes

Il fallut encore 20 ans avant que les fours à micro-ondes deviennent les petits appareils que nous connaissons aujourd’hui, mais ils ne devinrent vraiment abordables qu’à partir des années 1970.

Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, plus de 90 % des foyers américains possédaient un micro-ondes en 1997, contre seulement 1 % en 1971.

Sponsored Content

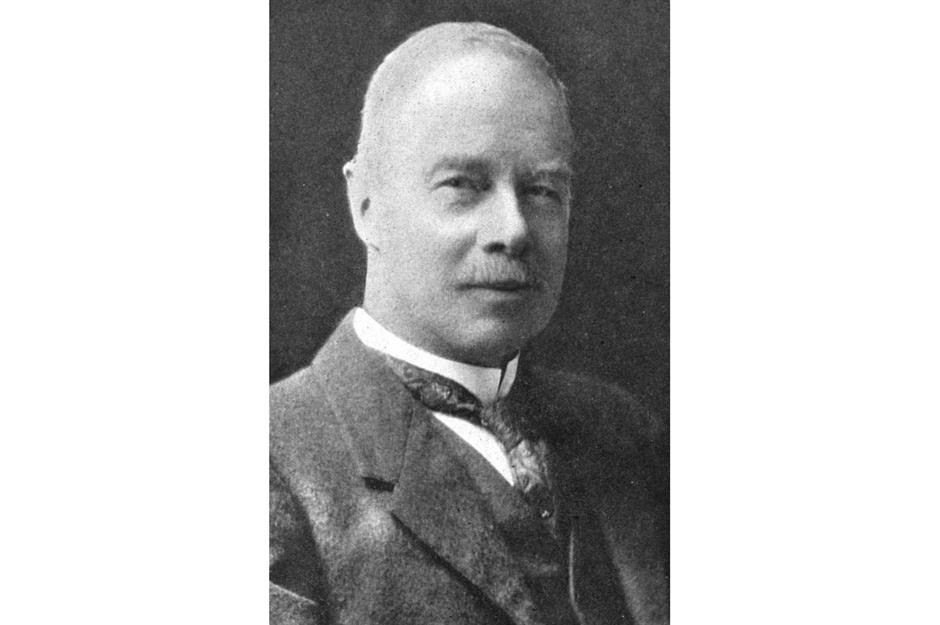

Internet

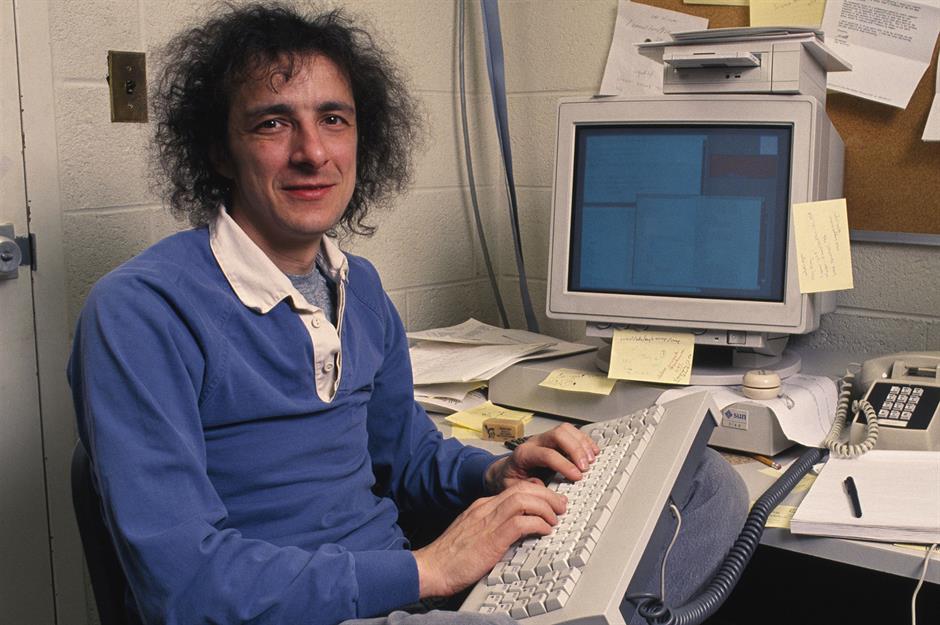

Au milieu des années 1990, plusieurs experts se montrent sceptiques à l’égard d’Internet, qu’ils considèrent comme une lubie d’informaticiens vouée à l’échec.

À titre d’exemple, un article désormais célèbre de Newsweek, intitulé « The Internet? Bah! » (« L'Internet ? Pff ! » en français ) et écrit en 1995 par le scientifique Clifford Stoll (en photo), ridiculise cette innovation et prédit son effondrement.

Internet

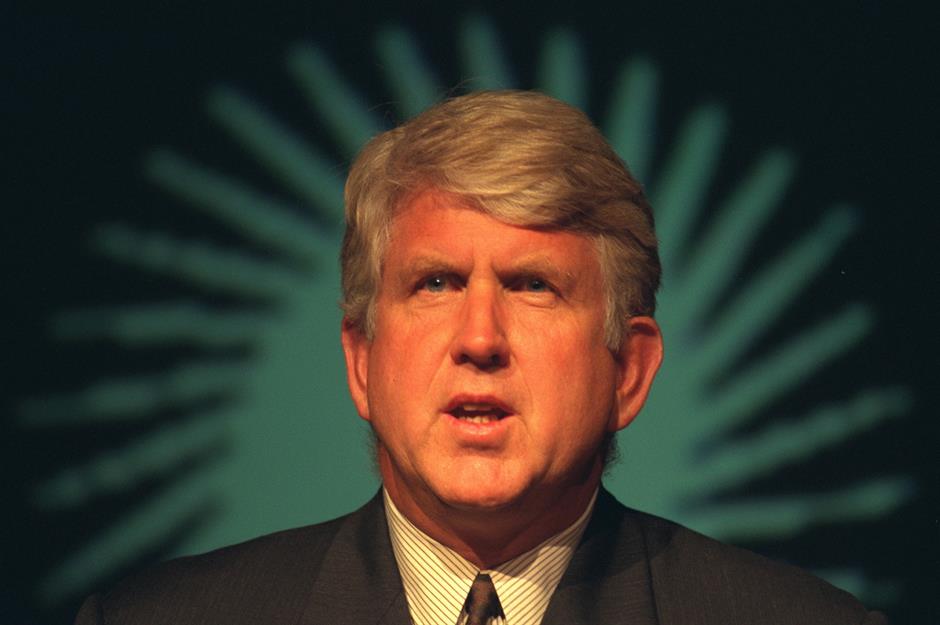

Toujours en 1995, l’inventeur de l’Ethernet, Bob Metcalfe (ici en photo), écrit dans une tribune pour le magazine InfoWorld qu’« Internet explosera bientôt comme une supernova et s’effondrera de façon catastrophique en 1996 ».

Il promet également de revoir sa copie s’il se trompe et tient cette promesse lors de la conférence World Wide Web en 1997, durant laquelle il mixe son article papier dans de l’eau et avale le tout rapidement.

Vous avez aimé ce contenu ? Ajoutez un like et cliquez sur Suivre en haut de la page pour lire d’autres articles de loveMONEY.

Comments

Be the first to comment

Do you want to comment on this article? You need to be signed in for this feature