16 innovations révolutionnaires pour sauver la planète

Ces mégaprojets qui pourraient tout changer

Avec le changement climatique, des villes et des pays du monde entier doivent faire face à une montée rapide du niveau de la mer, à de longues périodes de sécheresse et à d’autres conditions météorologiques extrêmes.

Pour certains, il est déjà trop tard pour construire les infrastructures capables de prévenir ces phénomènes climatiques en constante évolution. En revanche, il est encore temps d’atténuer les scénarios auxquels ils sont confrontés ou de s’y adapter, grâce à des projets allant de la création d’espaces verts à la construction de villes nouvelles.

Découvrez les mesures innovantes existantes et les mégaprojets du futur qui pourraient bien aider à sauver notre planète. Tous les montants en devises étrangères ont été convertis en euros.

Adaptation française par Websters pour LoveMONEY

Les rues blanches de Los Angeles

Pour bon nombre d’entre nous, Los Angeles est synonyme de climat ensoleillé, mais ces dernières années, cette mégalopole régulièrement frappée par la sécheresse a enduré des étés accablants de chaleur en raison de l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU). Cela signifie que les zones urbaines sont devenues nettement plus chaudes que les régions rurales environnantes.

En plein soleil, les surfaces sombres comme les bâtiments et le bitume captent les rayons du soleil et les restituent sous forme de chaleur. Cette chaleur reste piégée dans l’environnement urbain, persistant jusqu’à la tombée de la nuit, moment où elle peut enfin commencer à se dissiper. Résultat : la ville reste nettement plus chaude, et ce, pendant une durée prolongée.

Les rues blanches de Los Angeles

En 2017, Los Angeles a enregistré la troisième année la plus chaude de son histoire, ce qui a motivé la décision de prendre des mesures pour atténuer l’effet des îlots de chaleur urbains.

Le maire de l’époque, Eric Garcetti, s’était fixé comme objectif de réduire la température de la ville sur les 20 années suivantes. Parmi les mesures prises figurait un programme pilote visant à repeindre les rues de trois quartiers avec un revêtement blanc-gris réfléchissant, conçu pour renvoyer les rayons du soleil et rafraîchir la surface de la chaussée.

Des tests préliminaires réalisés en collaboration avec des chercheurs universitaires ont montré que cette méthode pouvait retirer jusqu’à 12 °C à la température de surface.

Sponsored Content

Les espaces verts d’Athènes

Athènes, l'une des plus anciennes villes du monde, est caractérisée par un environnement urbain dense qui s'étend sur près de 80 % de sa superficie totale.

Tout comme Los Angeles, cette capitale méditerranéenne est confrontée à des épisodes caniculaires de plus en plus prolongés et fréquents. Les chaussées goudronnées et les bâtiments en béton, véritables éponges à rayons solaires, intensifient le phénomène des îlots de chaleur urbains, rendant le climat encore plus éprouvant.

Comme si cela ne suffisait pas, les zones bétonnées aggravent les inondations en période de pluies, faute d’espaces verts pour absorber l’eau. Et pour noircir le tableau, les incendies de forêt, déjà fréquents dans cette ville chargée d’histoire, voient leur intensité amplifiée par les vagues de chaleur.

Les espaces verts d’Athènes

Pour s’attaquer au problème, Athènes s’est lancé l’audacieux défi de « verdir » son territoire dans le cadre d’une stratégie de résilience globale. D’ici 2030, des espaces verts (ou des surfaces perméables équivalentes) devraient couvrir entre 30 % et 40 % des zones urbaines de la ville.

Grâce à un prêt de 55 millions d’euros accordé en 2018 par la Banque européenne d’investissement, la ville a déjà pu mettre en œuvre quatre premiers projets. Il s’agit notamment de revitaliser le mont Lycabette (photo) en améliorant la gestion de l’eau et le contrôle de l’érosion, et de créer des coulées vertes qui raccorderont la forêt urbaine historique à d’autres collines et à des zones piétonnes.

L’objectif global est d’améliorer la biodiversité et la qualité de l’air des quartiers d’Athènes, tout en baissant les températures.

Reverdir la péninsule du Sinaï

Les vastes dunes et les paysages montagneux désertiques qui couvrent la péninsule égyptienne du Sinaï, au sud de la mer Méditerranée et du lac Bardawil, font l’objet de visées similaires.

Dans cette région où les précipitations sont rares et les températures estivales peuvent grimper jusqu’à 42 °C, les populations locales doivent faire face à des vagues de chaleur intenses, à des tempêtes de sable et à des crues soudaines.

Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. Autrefois, la péninsule du Sinaï était une riche région verdoyante, couverte de lagunes et de zones humides, un paysage complètement différent de celui que nous connaissons aujourd’hui.

Sponsored Content

Reverdir la péninsule du Sinaï

Les ingénieurs de la société The Weather Makers ont pour projet de transformer la péninsule du Sinaï en un paradis verdoyant, en commençant par le lac Bardawil. Ce projet extrêmement complexe prévoit de draguer les sédiments du lac pour améliorer la qualité des sols de la région et, idéalement, favoriser l’expansion de la végétation. À grande échelle, l’équipe estime que cela pourrait relancer l’ancien écosystème et augmenter les précipitations dans la région.

Cette idée peut sembler ambitieux, mais une entreprise tout aussi colossale a déjà été menée à bien dans le nord de la Chine, où des milliers d’années d’agriculture avaient entraîné une importante érosion sur le plateau de Loess. Les efforts de restauration déployés dans les années 1990 ont permis d’amender le sol et de reconstituer une partie de l’écosystème de la région (voir photo).

La prise d’eau n° 3 de Las Vegas

La sécheresse est aussi un phénomène bien connu à Las Vegas. Nichée au cœur du désert, la ville a fait face à des épisodes de sécheresse sans précédent au cours des deux dernières décennies, et cette réalité se manifeste particulièrement à sa principale source d’approvisionnement en eau : Le lac Mead, un réservoir formé par le barrage Hoover sur le fleuve Colorado.

Les dépôts blanchâtres laissés par les minéraux aux anciens niveaux de l’eau témoignent de la perte considérable de profondeur depuis la création du lac en 1937. En avril 2022, le lac Mead n’était plus qu’à 27 % de sa capacité, marquant le point le plus bas de son histoire. Cela a rendu visible au-dessus de la surface la vanne de prise d’eau initiale, construite en 1971.

Sur cette photo datant de juillet 2022, la prise d’eau est clairement visible, illustrant l’ampleur dramatique de la baisse du niveau du lac.

La prise d’eau n° 3 de Las Vegas

Pour remédier à ce problème, l’agence de distribution de l’eau Southern Nevada Water Authority (SNWA) a installé une troisième prise d’eau, conçue pour puiser l’eau à des niveaux encore plus bas.

Les travaux ont débuté en 2008 et un tunnel de sept mètres de diamètre a été creusé sous le lac, reliant la structure à la prise d’eau. En septembre 2015, la prise d’eau n° 3 a commencé à acheminer de l’eau vers les installations de traitement.

Pour la SNWA, la fin de la sécheresse n’est pas en vue. L’agence préfère donc préparer les habitants à une aggravation des conditions climatiques en lançant divers programmes de conservation. En 2021, les résidents de Las Vegas auraient économisé 123 milliards de litres d’eau par rapport à 2002, et ce, malgré l’arrivée de plus de 745 000 nouveaux habitants dans la région au cours de cette période.

Sponsored Content

Le programme NEWater de Singapour

Depuis des décennies, la cité-État de Singapour s’inquiète de l’impact du changement climatique sur son approvisionnement en eau.

Avec l’une des densités de population les plus élevées au monde, elle doit composer avec un espace limité pour la collecte et le stockage des eaux de pluie. Dépourvue de réserves souterraines, Singapour dépend principalement de la Malaisie pour son approvisionnement en eau. Toutefois, ces importations, qui nécessitent un traitement et un dessalement coûteux, devraient prendre fin en 2061.

Vous aimez ce contenu ? Cliquez sur le bouton Suivre en haut de la page pour découvrir d’autres articles de loveMONEY.

Le programme NEWater de Singapour

Face à des marges de manœuvre limitées, Singapour a misé sur l’innovation en développant NEWater, la marque dédiée à la réutilisation des eaux usées récupérées et hautement traitées.

Depuis 2003, NEWater recycle les eaux usées grâce à un processus de purification avancé alliant osmose inverse et désinfection par ultraviolet.

Bien que l’idée puisse susciter une certaine réticence, des décennies de tests rigoureux ont confirmé que l’eau produite répond aux normes de salubrité de l’eau potable établies par l’OMS.

Grâce à une vaste campagne de sensibilisation, la population a progressivement adopté le programme, qui fournit aujourd’hui près de 40 % de la consommation quotidienne d’eau de Singapour. Ce chiffre devrait atteindre 55 % d’ici 2060, avec la multiplication des installations de traitement.

Les bio-usines de Santiago

En 2005, 96 % des eaux usées de la capitale chilienne, Santiago, n’étaient pas traitées et se déversaient directement sous forme de boues dans le fleuve Mapocho.

Le fleuve représentant une source importante d’irrigation pour l’agriculture locale et d’eau pour l’ensemble de la région, cette situation a eu de graves répercussions sur la santé publique, entraînant notamment des épidémies d’hépatite et de choléra.

En 2017, la société de distribution d’eau potable Aguas Andinas a lancé un projet visant à mettre fin à cette pollution en transformant les stations d’épuration des eaux usées de la ville en bio-usines.

Sponsored Content

Les bio-usines de Santiago

Aujourd’hui, les eaux usées sont acheminées vers les stations d’épuration de Santiago où elles sont mélangées à des matières organiques et à du sable avant d’être traitées. Une fois désinfectée, l’eau, entièrement purifiée, est restituée aux cours d’eau locaux.

Les boues d’épuration, acheminées vers les bio-usines, sont transformées en biogaz, qui est ensuite converti en électricité pour alimenter les installations. D’autres biosolides produits par les stations d’épuration sont recyclés en engrais par les agriculteurs locaux. Ces bio-usines jouent également un rôle clé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’approche SMART de la Malaisie

Au début des années 2000, le gouvernement malaisien s’est trouvé confronté à deux défis majeurs. À Kuala Lumpur, la rivière Klang sortait fréquemment de son lit, inondant le centre-ville, tandis que les embouteillages sur cette même artère s’étiraient sur 10 kilomètres vers le sud, jusqu’à Sungai Besi.

Mais un projet révolutionnaire, visant à construire le premier tunnel combinant une autoroute et un système de dérivation des eaux pluviales au monde, allait apporter une solution durable à ces deux problèmes.

L’approche SMART de la Malaisie

Baptisé SMART (Stormwater Management and Road Tunnel, ou tunnel de gestion des eaux pluviales et autoroute), ce projet achevé en 2007 intègre un tunnel d’évacuation des eaux pluviales de 9,7 km, dont 4 km accueillent une autoroute à deux niveaux.

En période de sécheresse, le tunnel est ouvert à la circulation, ce qui réduit les embouteillages. En cas de fortes pluies, il est progressivement fermé, niveau par niveau, afin de maximiser la capacité d’évacuation des eaux pluviales.

En règle générale, le tunnel rouvre dans un délai de quatre jours après sa fermeture. D’après les estimations, ce système est capable de faire face à 45 % des crues les plus importantes, en protégeant particulièrement les zones centrales de la ville les plus vulnérables aux inondations.

Sponsored Content

La cuve de rétention du parking de Rotterdam

Rotterdam, le plus grand port des Pays-Bas, et même d’Europe, possède une longue tradition de systèmes de contrôle et de protection contre les inondations.

Parmi ces dispositifs figurent des barrières anti-tempête (voir photo), des bâtiments étanches, des structures flottantes et un vaste réseau de digues. La ville a également aménagé de nombreux espaces verts et autres zones conçues comme des éponges naturelles capables d’absorber l’excès d’eau.

Malgré ces mesures de précaution, Rotterdam reste en alerte face à la menace croissante de la montée du niveau des mers due au changement climatique.

La cuve de rétention du parking de Rotterdam

Au début des années 2000, alors que la ville prévoyait de construire un parking dans le quartier Museumpark, le cabinet Paul de Ruiter Architects a proposé une solution polyvalente.

Sous le nouveau parking — capable d’accueillir jusqu’à 1 150 voitures, pour ceux qui se posent la question — se cache l’un des plus grands réservoirs d’eau souterrains des Pays-Bas.

En cas de fortes pluies menaçant de saturer les égouts de la ville, une trappe s’ouvre pour permettre au réservoir de se remplir. En seulement 30 minutes, il peut stocker jusqu’à 10 millions de litres d’eau, réduisant ainsi efficacement la pression sur le réseau d’assainissement urbain.

Les portes des tunnels de New York

En octobre 2012, l’ouragan Sandy a frappé la côte atlantique, laissant dans son sillage des dégâts estimés à près de 62 milliards d’euros.

La tempête a dévasté le réseau de transport de New York, inondant les tunnels et détruisant les systèmes électriques endommagés par l’eau salée. Plus de 227 millions de litres d’eau se sont engouffrés dans le tunnel Hugh L. Carey (anciennement connu sous le nom de tunnel Brooklyn-Battery). Il aura fallu un mois complet de travaux ininterrompus pour assécher cette artère essentielle entre Lower Manhattan et Brooklyn.

Sponsored Content

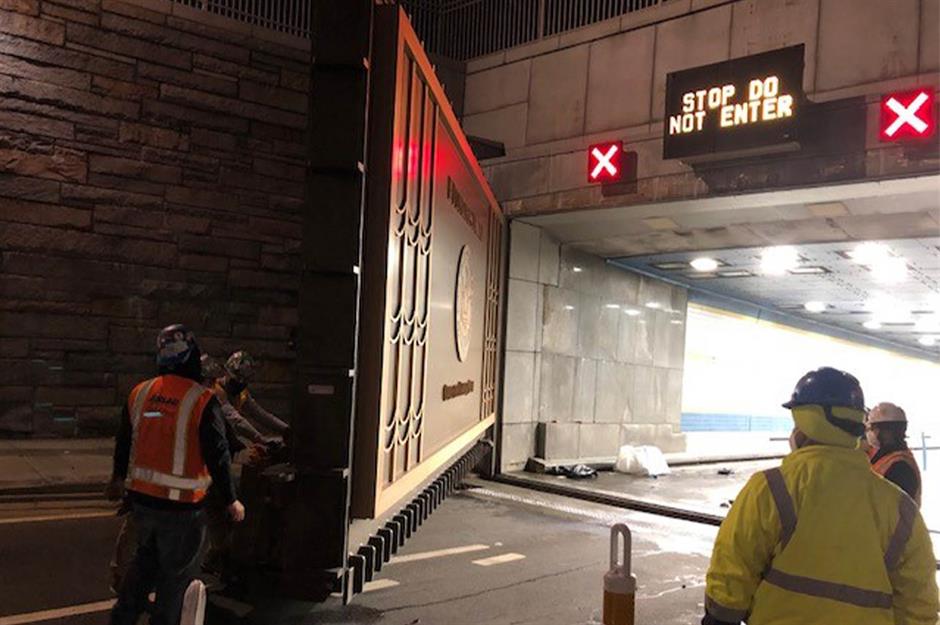

Les portes des tunnels de New York

Depuis, l’autorité des transports métropolitains (MTA) a investi près de 8 milliards d’euros pour restaurer et moderniser les infrastructures de transport en commun dans le but de les rendre plus résilientes face aux tempêtes à venir.

Dans le métro, elle a déployé divers dispositifs de protection, tels que des trappes et des portes anti-inondation imposantes. De son côté, MTA Bridges & Tunnels a profité de la baisse du trafic routier en mai 2020 pour équiper le tunnel Hugh L. Carey de trappes anti-inondation. Ces portes massives mesurent chacune 4 mètres de haut, 9 mètres de large et 56 centimètres d’épaisseur.

Mais les tempêtes ne sont pas la seule source d’inquiétude pour la ville…

Les barrières de New York

Les inondations sont de plus en plus fréquentes à New York. Son réseau d’égouts ne parvenant plus à absorber les fortes précipitations, les stations de métro et les appartements situés dans les sous-sols sont régulièrement inondés.

« Cette évolution des conditions météorologiques est directement liée au changement climatique. Malheureusement, notre climat évolue plus vite que nos infrastructures ne peuvent s’adapter », a expliqué Rohit Aggarwala, commissaire du département de la protection de l’environnement de la ville de New York, en octobre 2023.

La refonte du réseau d’égouts pour faire face à des précipitations aussi importantes que celles de la tempête Ida en 2021 (photo) représenterait un coût d’environ 100 milliards de dollars et nécessiterait plusieurs décennies de travaux.

Les barrières de New York

New York a besoin d’une solution à la hauteur de ces défis, et le Corps du génie de l’armée des États-Unis (USACE) a proposé un plan ambitieux pour protéger la ville contre des tempêtes de plus en plus fréquentes.

Estimé à environ 53,5 milliards d’euros, ce projet prévoit la construction de grandes structures de protection contre les ondes de tempête, inspirées des systèmes déployés aux Pays-Bas, pour protéger les zones situées sous le niveau de la mer. Il prévoit également l’installation de brise-lames, de digues, de levées et de murs anti-inondations pour renforcer la résilience de la ville.

Cependant, ce plan n’est pour l’heure qu’une simple proposition. Les travaux de conception sont encore à un stade très préliminaire, et l’USACE a souligné qu’il reste « un travail considérable » à effectuer avant de pouvoir soumettre l’étude au Congrès.

Sponsored Content

La nouvelle capitale de l’Indonésie

Comme de nombreuses autres grandes villes dans le monde, Jakarta s’affaisse sous l’effet de l’épuisement de ses nappes phréatiques, ce qui la rend de plus en plus vulnérable aux inondations et aux effondrements.

Pour la capitale indonésienne, le changement climatique se traduit également par une élévation du niveau de la mer et une intensification des pluies torrentielles. Près de 40 % de cette ville densément peuplée se trouve déjà sous le niveau de la mer, une condition alarmante qui provoque des inondations régulières, notamment en période de grandes marées.

La nouvelle capitale de l’Indonésie

Joko Widodo, l’ancien président de l’Indonésie, et son gouvernement ont élaboré des plans ambitieux visant à déplacer la capitale à Nusantara, sur l’île de Bornéo.

D’importants travaux seront nécessaires pour construire un réseau routier, des infrastructures de distribution d’eau et d’assainissement, un nouveau parlement, ainsi que divers bâtiments administratifs. Le coût de cette relocalisation est estimé à près de 33,5 milliards d’euros. Le gouvernement compte sur des investisseurs étrangers pour couvrir environ 80 % de ce budget, en particulier des promoteurs susceptibles de financer la construction de logements, de centres commerciaux et d’immeubles de bureaux.

La première phase de construction est à 80 % terminée et on prévoit de reloger jusqu’à 1,9 million de personnes à Nusantara d’ici 2045.

La ville flottante des Maldives

Les Maldives, un archipel composé d’environ 1 200 petites îles, présentent une particularité inquiétante : près de 80 % du territoire national se trouve à moins d’un mètre au-dessus du niveau de la mer.

Si l’on en croit les prévisions actuelles, la quasi-totalité des îles pourrait être submergée d’ici la fin du siècle, y compris Malé, la capitale, qui figure parmi les villes les plus densément peuplées au monde.

Le changement climatique représente une telle menace que des mesures d’atténuation, comme la construction de barrières maritimes, ne sont même plus envisageables. Il ne faut toutefois pas perdre espoir. « Aux Maldives, nous ne pourrons pas arrêter les vagues, mais nous pouvons nous élever avec elles », déclarait l’ancien président Mohamed Nasheed en 2021.

Sponsored Content

La ville flottante des Maldives

Et c’est exactement ce qui est prévu. Tout comme l’Indonésie, les Maldives ont entrepris de bâtir une ville nouvelle, en partenariat avec le promoteur néerlandais Dutch Docklands. Mais il ne s’agit pas d’une ville comme les autres !

Maldives Floating City, la première véritable ville flottante au monde, sera construite dans un lagon situé à 15 minutes de navigation de Malé.

Toutes les structures de la ville, y compris les espaces publics tels que les parcs, seront édifiées sur des plateformes flottantes individuelles, conçues pour être reliées entre elles. Les travaux ont démarré à l’été 2022 et la ville, qui comptera 5 000 logements, devrait être entièrement opérationnelle d’ici cinq ans. Le coût total du projet est estimé à 950 millions d’euros.

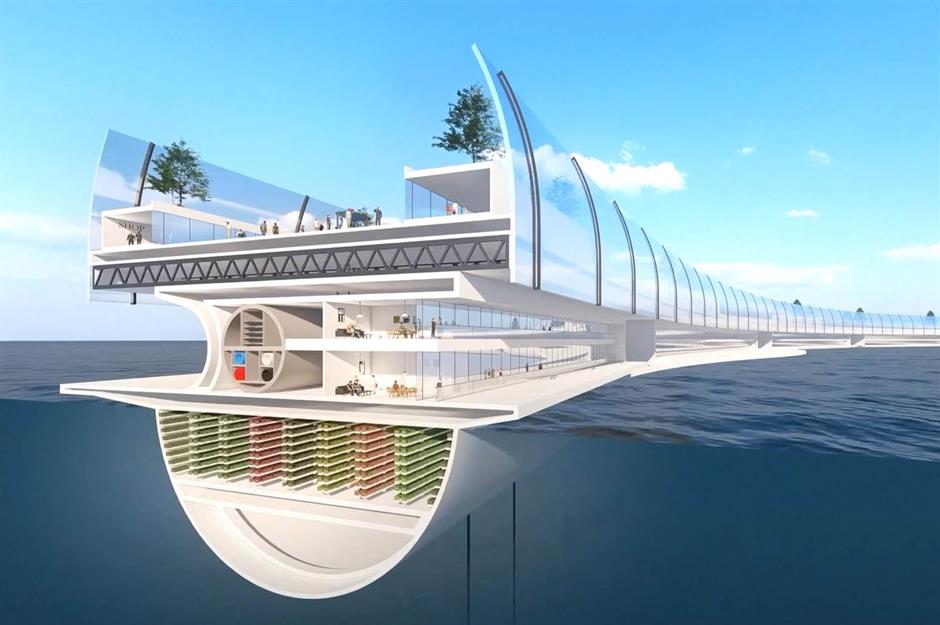

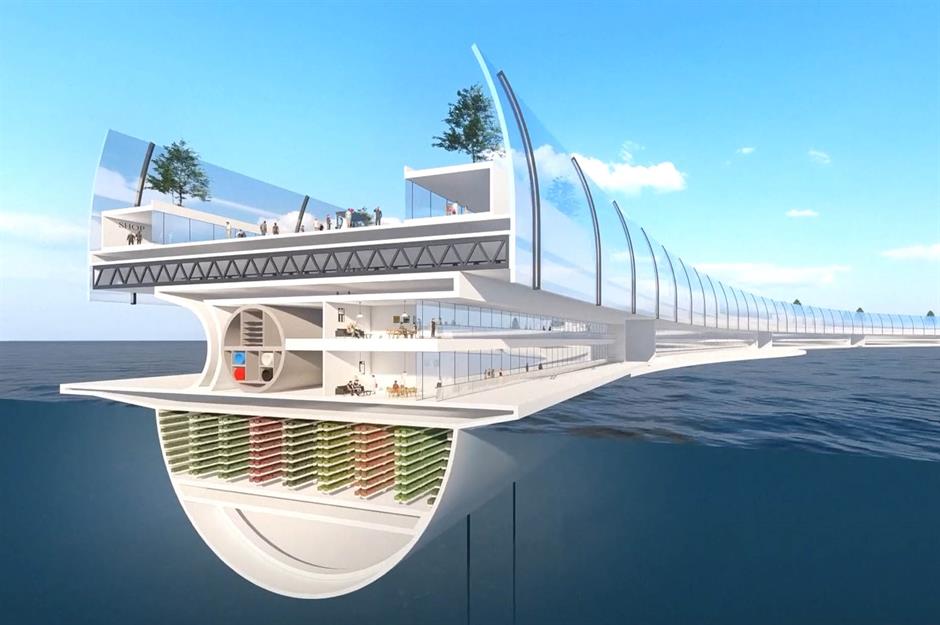

Dogen City au Japon

Le cabinet japonais de design et d’architecture N-ARK a lui aussi proposé de construire une « ville médicale » flottante. Baptisé Dogen City, ce village sur l’eau de 1,6 km de large pourrait accueillir quelque 10 000 résidents permanents, ainsi que des travailleurs journaliers.

L’anneau flottant se déplacerait librement à la surface de l’eau, ce qui le rendrait plus résilient face aux conséquences du changement climatique et à d’autres catastrophes naturelles, comme le séisme et le tsunami qui ont dévasté une partie du nord-est du Japon en 2011.

Dogen City au Japon

Le projet du studio N-ARK insuffle une nouvelle dimension sanitaire au concept de ville flottante imaginé pour les Maldives. Avec Dogen City, l’objectif est de promouvoir une « société sans maladie » en s’appuyant sur la télémédecine, des infrastructures de recherche de pointe et diverses innovations en matière de santé.

Avec sa structure en forme de douve, cette ville autonome pourrait se suffire à elle-même en cas de catastrophe naturelle. Elle produirait son énergie sur place et proposerait une « cuisine thérapeutique » adaptée aux besoins de ses habitants. N-ARK a également annoncé l’intégration d’installations dédiées au lancement et à l’atterrissage de fusées.

Bien que le projet soit indéniablement ambitieux, aucun calendrier ni plan de construction précis n’a encore été défini pour Dogen City.

Sponsored Content

La ville bas-carbone des Émirats arabes unis

Consciente de sa dépendance au pétrole et aux combustibles fossiles, la ville d’Abou Dhabi a initié un projet ambitieux de plus de 14 milliards d’euros visant à bâtir, en plein désert, une ville écologique zéro carbone.

Les travaux de Masdar City ont débuté en 2008 avec l’ambition initiale de construire des logements pour 50 000 habitants et de créer des espaces capables d’accueillir 1 500 entreprises écoresponsables, générant ainsi 10 000 nouveaux emplois.

Ce projet ambitieux devait reposer exclusivement sur l’énergie solaire et d’autres sources d’énergie renouvelable, tout en bannissant totalement les voitures. Cependant, sa réalisation s’est heurtée à de nombreux obstacles.

La ville bas-carbone des Émirats arabes unis

La crise financière de 2009 a considérablement retardé le développement et repoussé la fin des travaux, initialement prévue pour 2016. Six bâtiments ont été inaugurés en 2010 et trois autres sont en passe d’être achevés prochainement.

Les Émirats arabes unis annoncent désormais que Masdar deviendra une ville « bas-carbone » plutôt que « zéro-carbone ». Les bâtiments en construction seront entièrement alimentés par l’énergie solaire. Ils intégreront de nombreuses fonctionnalités de pointe et des solutions de conception passive pour optimiser le refroidissement et la ventilation. Parmi ces innovations figure le remplacement des vitrages par des matériaux isolants plus performants.

VindØ, l’île d’énergie du Danemark

En 2020, le Danemark s’est engagé à mettre fin à ses activités d’extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord d’ici 2050. Heureusement, grâce à son relief plat et à son ouverture sur la mer, le pays s’appuie déjà largement sur les énergies renouvelables, notamment l’éolien, qui peut couvrir jusqu’à 67 % de son approvisionnement en électricité à certains moments.

Mais cela ne suffira pas. En raison de sa localisation dans le nord de l’Europe, les fermes solaires y sont moins performantes. En outre, les risques d’inondation devraient augmenter avec le changement climatique.

Pour ne rien arranger, le Danemark doit composer avec une superficie limitée et une forte densité de population, ce qui implique que ses futurs projets de production d’énergie devront très probablement se déplacer plus loin au large des côtes.

Sponsored Content

VindØ, l’île d’énergie du Danemark

Pour répondre aux besoins énergétiques du pays, le gouvernement danois a annoncé en 2021 un projet ambitieux en partenariat avec le secteur privé : la création du pôle énergétique de VindØ. Cette île artificielle entourée de parcs éoliens serait construite à 100 km des côtes, dans une zone où les conditions sont idéales pour maximiser l’efficacité des éoliennes.

Le projet initial visait à rendre l’île opérationnelle d’ici 2033, avec une capacité de production de 3 GW d’énergie éolienne en mer dans un premier temps, puis une montée progressive à 10 GW. Le pôle abriterait également des installations de stockage d’énergie, de conversion de l’hydrogène en électricité et d’autres infrastructures destinées à assurer la distribution énergétique.

Face à son coût élevé, le gouvernement a décidé de reporter l’appel d’offres pour le projet en 2023, tout en confirmant son maintien.

Des satellites solaires dans l’espace

Les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien sont devenues plus compétitives grâce aux progrès réalisés dans ce domaine, jouant un rôle clé dans la réduction significative des émissions de CO2 à l’échelle mondiale.

Toutefois, ces technologies présentent certains inconvénients : elles dépendent des conditions météorologiques, sont limitées à des emplacements spécifiques et nécessitent souvent une grande superficie, y compris sur des rivages très prisés. En outre, d’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les énergies renouvelables ne devraient représenter que 35 % de la production mondiale d’électricité d’ici 2025.

Pour répondre à nos besoins énergétiques croissants et atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique, l’éolien, le solaire et les autres sources d’énergies renouvelables devront être considérablement développés.

Des satellites solaires dans l’espace

Des ingénieurs ont déjà trouvé une solution à tous ces défis : l’énergie solaire depuis l’espace.

Comme son nom l’indique, ce concept repose sur la capture de l’énergie solaire par des satellites en orbite, avant de la transmettre en toute sécurité vers la Terre. En 2021, le gouvernement britannique a étudié la faisabilité technique et l’impact économique de ce projet, concluant qu’il pourrait fournir une énergie propre et constante, quelles que soient les conditions météorologiques, de jour comme de nuit.

Bien que ce concept ait été étudié depuis des décennies, il n’a jamais été sérieusement envisagé en raison des coûts prohibitifs liés aux lancements spatiaux. Aujourd’hui, les avancées réalisées par des entreprises comme SpaceX dans le développement de lanceurs réutilisables ont ravivé l’intérêt, tant du côté des gouvernements que des entreprises privées.

Vous avez aimé ce contenu ? Cliquez sur le bouton Suivre en haut de la page pour découvrir d’autres articles de loveMONEY.

Sponsored Content

Comments

Be the first to comment

Do you want to comment on this article? You need to be signed in for this feature