L’empire oublié de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales : aux origines du capitalisme

Découvrez l’histoire de la compagnie la plus prospère du monde

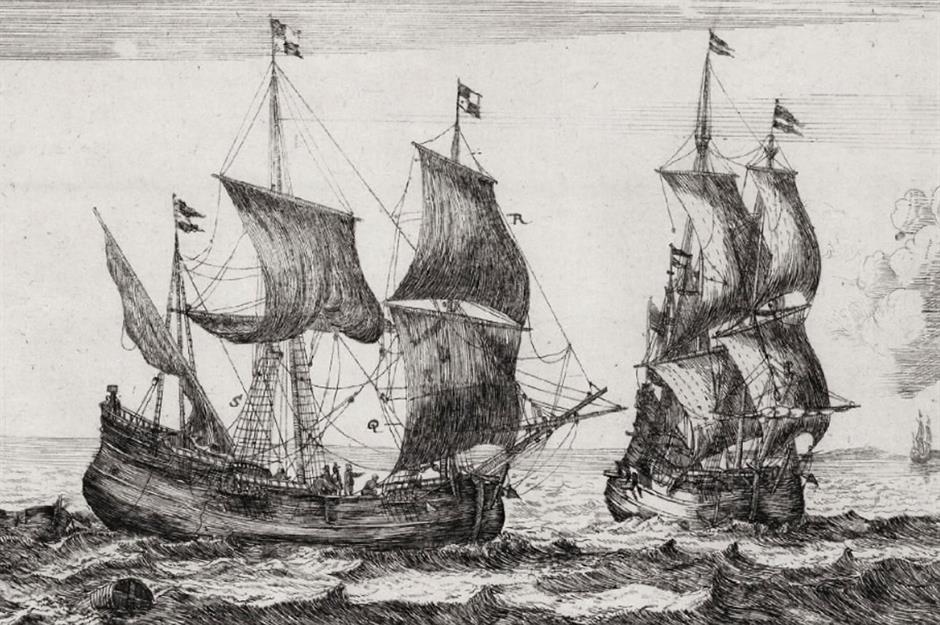

À son apogée, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales avait des allures d’État dans l’État. Pendant près de deux siècles, elle a acheminé près d’un million d’Européens vers l’Asie à bord de plus de 4 700 navires, régnant sur les routes commerciales et assurant le transport de 2,5 millions de tonnes de marchandises.

Bien plus qu’un simple acteur du commerce maritime, cette entreprise pionnière a posé les fondations du capitalisme moderne : première cotation en bourse, échanges à l’échelle planétaire, image de marque mondiale… Elle fut en quelque sorte la toute première multinationale de l’histoire.

Mais derrière cette réussite hors norme se cachent des coûts colossaux – humains, d’abord, avec des souffrances incommensurables, mais aussi financiers, jusqu’à entraîner sa chute.

Découvrez dans cette galerie l’histoire fascinante et troublée de cette compagnie qui a bouleversé le monde bien avant l’ère des géants du numérique.

Adaptation française par Anne Monnin

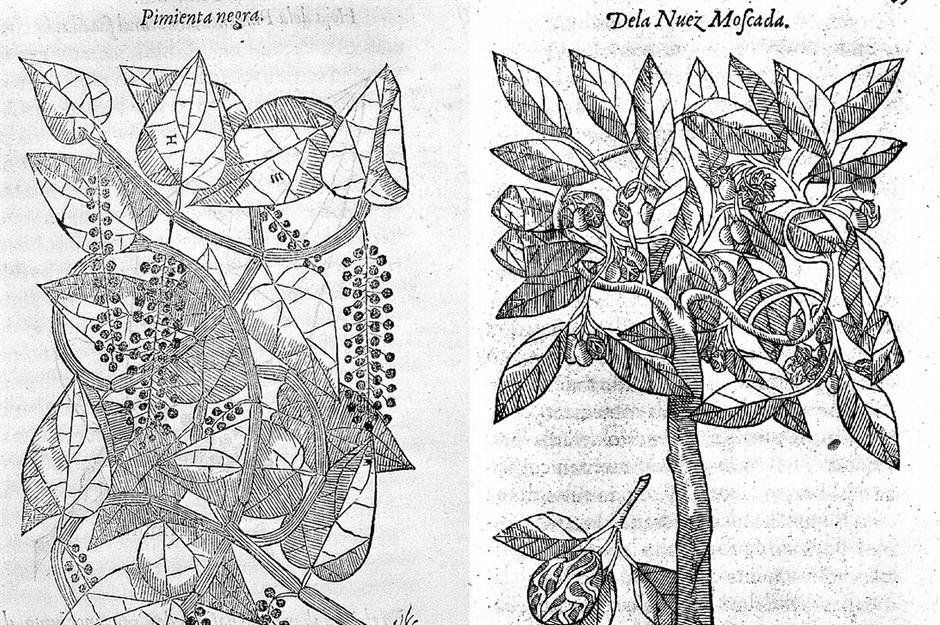

Des épices rares

Aujourd’hui, il suffit de quelques euros pour remplir son placard de poivre, de cannelle ou de clous de girofle. Mais au XVIe siècle, ces épices précieuses valaient de l’or. Utilisées aussi bien en médecine que pour conserver les aliments, elles étaient si rares en Europe qu’un simple sachet pouvait s’échanger contre tout un troupeau de vaches ou de moutons. Un commerce aussi lucratif qu’essentiel, qui allait bouleverser le monde.

Le monopole portugais

Pendant tout le XVIe siècle, les Portugais ont fièrement revendiqué le monopole du commerce international des épices. Grâce à l’explorateur Vasco de Gama qui avait ouvert la voie maritime vers les Indes orientales dans les années 1490, le Portugal s’imposait comme le grand maître des routes épicées. Ce pays catholique échangeait alors ses précieuses marchandises avec les nations protestantes d’Europe du Nord.

Mais en 1580, tout bascule : l’Espagne, en guerre contre l’Angleterre et les Pays-Bas — un territoire qui comprenait alors les actuels Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et une partie du nord de la France — scelle une union politique avec son voisin portugais. Ce rapprochement va bouleverser les équilibres du commerce mondial.

Sponsored Content

Espionnage industriel

Alors désireuse de s’imposer dans le lucratif commerce mondial des épices, la toute jeune République néerlandaise a recruté des espions, dont Cornelis de Houtman, pour obtenir des informations cruciales en provenance d’Asie.

Ces agents lui ont ainsi transmis des cartes détaillant des routes maritimes « secrètes » ainsi que des renseignements sur les coutumes locales, les conditions météorologiques et la marine portugaise, en piteux état selon ces fameuses sources d’information. Pour les Néerlandais, le commerce des épices apparaissait soudain à portée de main.

Premières expéditions

Munis de ces informations, les Néerlandais organisèrent la première expédition à destination du port poivrier de Banten, dans l’ouest de Java (aujourd’hui en Indonésie). Celle-ci prit le large en 1595, suivie d’une deuxième expédition en 1599.

La flotte revint un an plus tard, chargée d’environ un million de livres de poivre et de clous de girofle, en plus de grosses quantités de noix de muscade, de macis et de cannelle. Au final, l’expédition permit de dégager 400 % de bénéfices, séduisant ainsi les investisseurs.

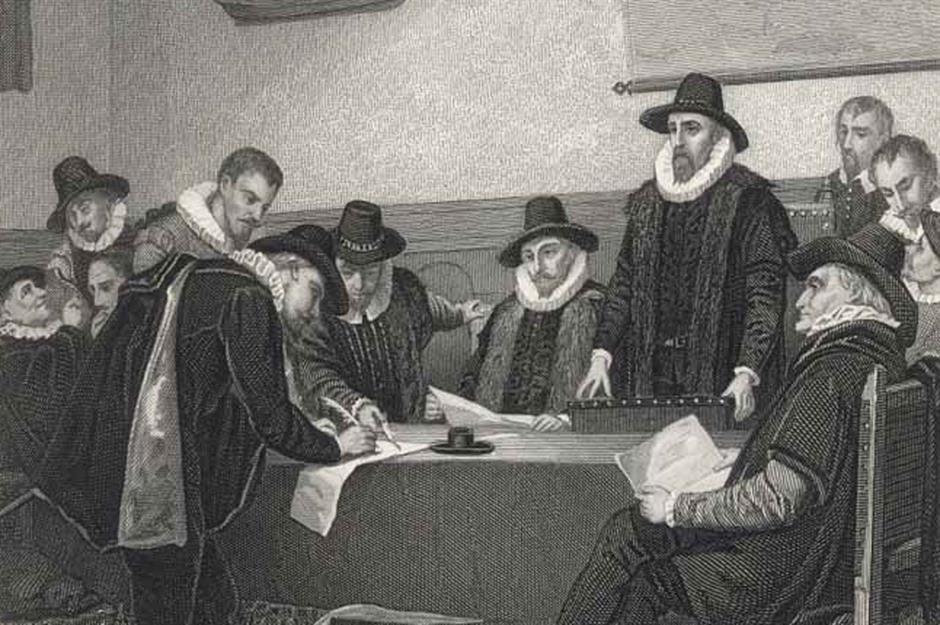

La formation de la compagnie

Les compagnies néerlandaises étaient plusieurs à se disputer le commerce des épices, ce qui avait pour résultat de faire fluctuer les prix et de réduire leurs bénéfices. Pour pallier à ces risques, la République néerlandaise décide en 1602 de fusionner ces entreprises rivales pour former un cartel, s’inspirant des Anglais qui avaient fait à peu près la même chose deux ans plus tôt en créant la Compagnie anglaise des Indes orientales.

Sponsored Content

Une entreprise puissante

La Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), ou la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, comme on l’appelle en français, disposait d’un capital de départ de 6,4 millions de florins. Pour vous donner un ordre d’idée, cela représentait à peu près la valeur de 1 000 maisons bourgeoises à Amsterdam ou 416 millions de dollars (396 M€) en valeur d’aujourd’hui.

La société fut même autorisée à ériger des forts, à constituer une puissante armée privée et à signer des traités avec les dirigeants locaux. Ainsi, dès le début, elle ressemblait plus à un mini-pays qu’à une entreprise.

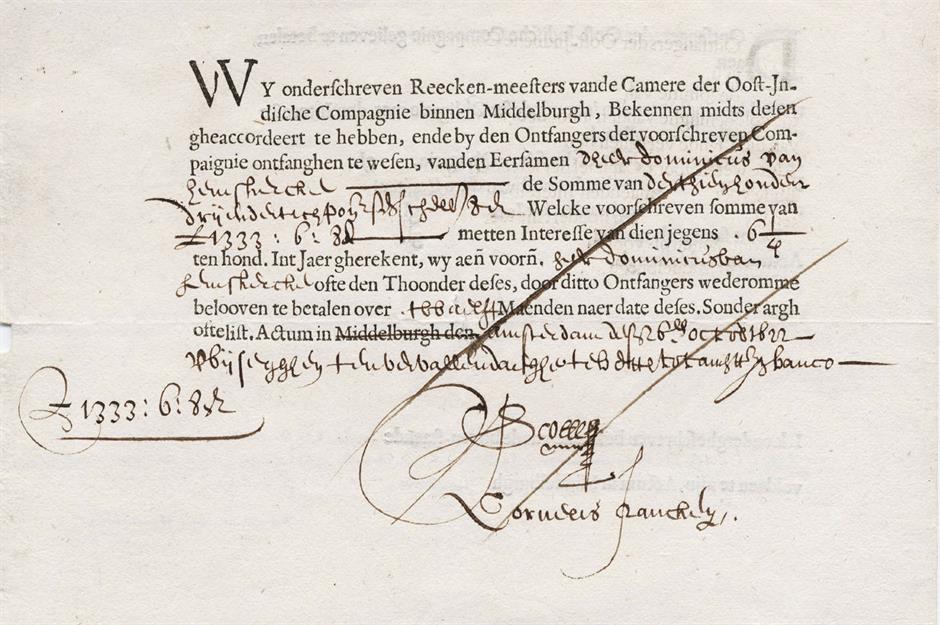

Première introduction en bourse

Comment s’est-elle procuré tout cet argent à l’origine ? Alors qu’elle tentait de lever des fonds, la VOC fut la première entreprise à vendre des actions au grand public, réalisant la première véritable introduction en bourse au monde en 1602.

L’investissement minimum était alors de 3 000 florins, soit environ 600 euros, ce qui correspond à peu près aujourd’hui à 185 000 euros si l’on se réfère à l’inflation actuelle. Grâce à l’explosion de ses bénéfices, la VOC a pu verser des dividendes généreux, pour le plus grand bonheur de ses investisseurs.

Une identité visuelle

Aujourd’hui, les logos des multinationales comme McDonald’s, Apple ou Nike, sont reconnaissables partout dans le monde. C’est pourtant la VOC qui créa dès sa fondation en 1602 le premier logo d’entreprise identifiable à l’échelle mondiale, donnant ainsi naissance au concept d’identité visuelle d’entreprise qui fait aujourd’hui partie intégrante du commerce mondial moderne. A l’époque, de nombreuses personnes en Europe, en Asie et en Afrique étaient capables de reconnaitre son fameux monogramme, composé d’un grand V majuscule entouré d’un O à gauche et d’un C à droite.

Sponsored Content

Les premiers succès

En 1603, la VOC s’empare du Santa Catarina, un navire marchand portugais de 1 500 tonnes, avec à son bord de précieuses porcelaines chinoises de la dynastie Ming. Ce coup d’éclat marque les esprits et permet à l’entreprise d’augmenter son capital de 50 %. La même année, la compagnie établit son premier comptoir commercial à Banten, dans l’ouest de Java.

Si vous aimez ce contenu, n’hésitez pas à le liker et cliquez sur Suivre en haut de la page pour accéder à d’autres articles de loveMONEY.

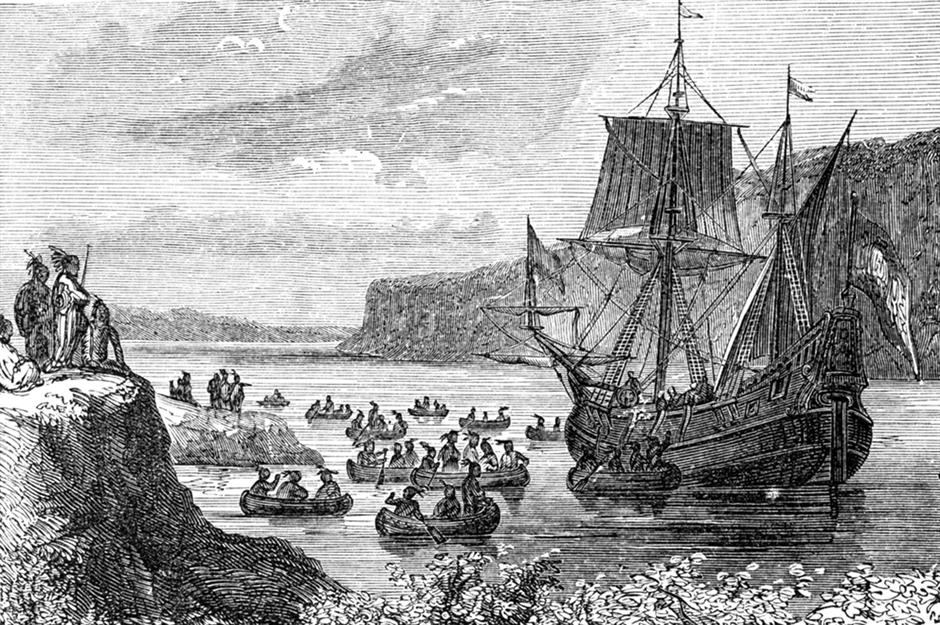

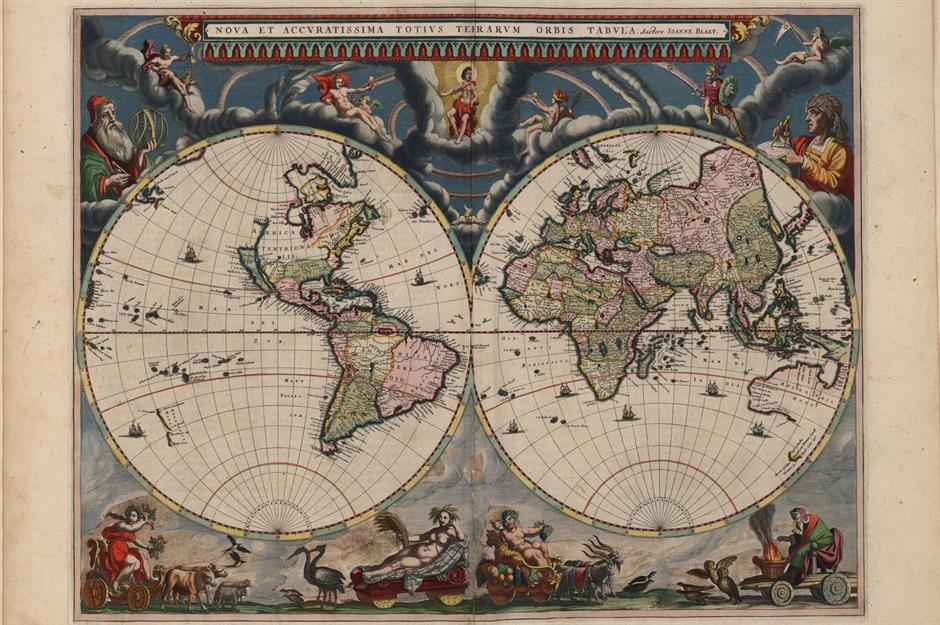

Un rayonnement mondial

Les navires de la VOC voyagent beaucoup. En 1606, le Duyfken est le premier navire européen à accoster sur le continent australien, que les Néerlandais baptiseront plus tard Nova Hollandia. Puis, en 1609, un autre navire de la compagnie, le Halve Maen (photo ci-dessus) dirigé par le célèbre marin anglais Henry Hudson, atteint ce qui correspond aujourd’hui à la baie de New York.

Des conditions de vie terribles

La vie en mer et dans les comptoirs de la VOC était loin d’être enviable. Les salaires étaient médiocres, la discipline impitoyable et les maladies et les accidents très fréquents. Seul un marin sur trois embarqué en mer par la compagnie revenait vivant. Quant à ceux qui survivaient, ils étaient souvent atteints de graves maladies, souffraient de malnutrition ou encore de scorbut, une maladie courante à l’époque, due au manque de nourriture nutritive à bord. D’autres encore revenaient avec des blessures potentiellement mortelles.

Sponsored Content

La première entreprise publique

En 1611, la VOC inaugure la première bourse formelle au monde à Amsterdam, devenant ainsi la toute première entreprise cotée en bourse de l’histoire. Cette entreprise invente également des pratiques financières jusqu’alors jamais vues, comme la vente à découvert, les stock-options, les conversions de dettes en participations et d’autres instruments fondés sur la spéculation. Elle se retrouve aussi au cœur du premier conflit de gouvernance d’entreprise au monde, ainsi que de la toute première révolte d’actionnaires.

La première multinationale du monde

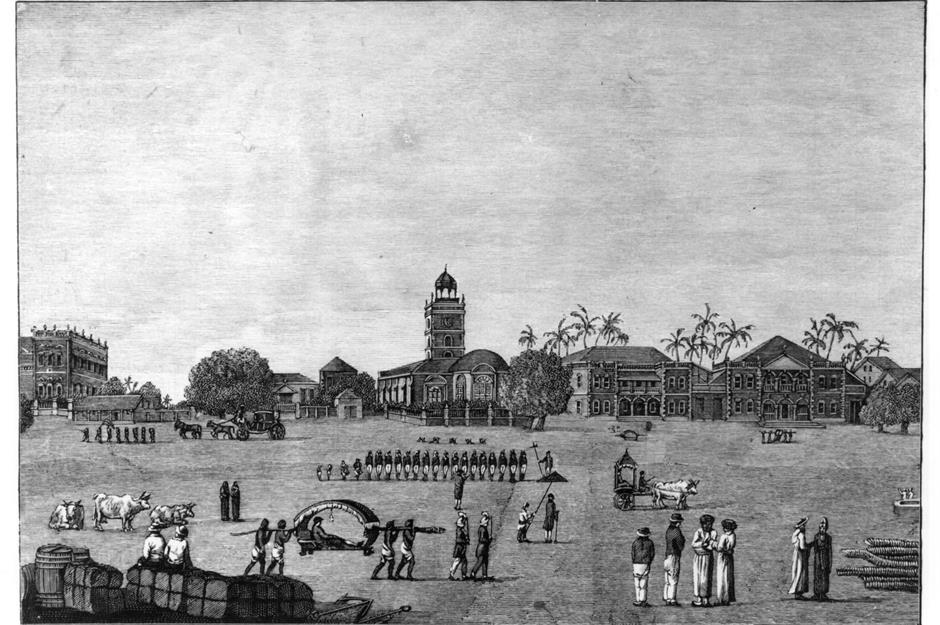

Autre prouesse à son actif, la VOC devient en 1619 la première entreprise multinationale au monde, après que son gouverneur général de l’époque, Jan Pieterszoon Coen, ait ordonné l’attaque du port de Jayakarta (l’actuelle Jakarta).

Coen et ses troupes avaient alors rasé la ville, tuant ou expulsant une grande partie de la population autochtone. En 1621, ils la rebaptisent Batavia, un nom tiré de leurs ancêtres germaniques. Le nouveau port devient alors le quartier général asiatique de la VOC.

Un commerce lucratif

Pionnière des investissements directs à l’étranger, la compagnie étend considérablement ses activités en Asie dans les années 1620. Elle établit alors des comptoirs commerciaux à Formose (Taïwan) et au Bengale moghol, en Inde, et voit ses profits exploser, souvent au détriment des populations autochtones. Compte tenu de la rareté et de la valeur des épices en Europe, la VOC réussit à les vendre 14 à 17 fois plus cher qu’elle ne les payait en Asie.

Sponsored Content

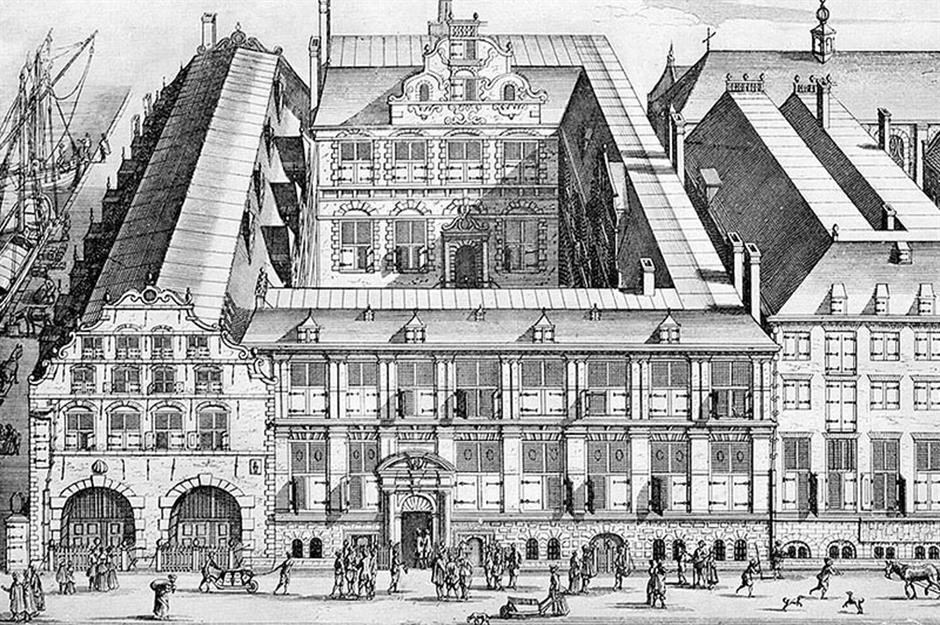

La ville la plus riche du monde

Aujourd’hui, les maisons à pignons élaborées du XVIIe siècle d’Amsterdam rappellent ce fameux « âge d’or », époque à laquelle les Pays-Bas étaient une puissance économique mondiale. Grâce au succès de la VOC, Amsterdam était alors la principale plaque tournante des affaires et la ville la plus riche du monde occidental. Elle dominait dans de nombreux secteurs industriels, de la finance à la construction navale, et dans la seconde moitié du XVIIe siècle, son PIB par habitant était quatre fois plus élevé que celui de Paris.

La « tulipomanie »

La valeur de la VOC monte en flèche à partir de 1634, lorsque ses navires, transportant des bulbes de tulipe, déclenchent la fameuse « tulipomanie ». Il s’agit de la première bulle spéculative de l’histoire. À l’époque, tout le monde s’arrache ces fleurs à la mode.

Cette frénésie générale a alors pour conséquence de gonfler les prix des actifs bien au-delà de leur valeur réelle. Cela a eu pour conséquence de faire grimper de 1 200 % le cours des actions de l'entreprise. Au plus fort de la bulle, un seul bulbe de tulipe valait plus que le revenu annuel d’un ouvrier, voire le prix de plusieurs maisons.

La « tulipomanie »

La valeur de la VOC monte en flèche à partir de 1634, lorsque ses navires, transportant des bulbes de tulipes, déclenchent la fameuse « tulipomanie », la première bulle spéculative de l’histoire.

Tout le monde souhaite se procurer ces fleurs à la mode, et la frénésie ambiante fait grimper les prix bien au-delà de leur valeur intrinsèque, entraînant une hausse de 1 200 % du cours de l’action de l’entreprise. Au plus fort de la bulle, un seul bulbe de tulipe valait plus que le revenu annuel d’un ouvrier, voire le prix de plusieurs maisons.

Sponsored Content

Les débuts de l’expansion

La compagnie s’étend à Ceylan (l’actuel Sri Lanka) en 1640, éliminant définitivement la concurrence portugaise. L’année suivante, la VOC devient la seule entité européenne autorisée à commercer directement avec le Japon, pays alors isolé, où elle avait établi son premier comptoir en 1609. Cet accord exclusif perdurera jusqu’à la disparition de la compagnie en 1799.

Un commerce diversifié

Les Néerlandais ont initié l’industrie vinicole sud-africaine peu de temps après avoir établi leur colonie. Outre le vin, les épices, le coton, la soie et bien d’autres produits, la VOC commercialisait des biens très prisés tels que l’opium, le sucre et le thé. À une époque, elle a même exporté des éléphants. Le maître hollandais Rembrandt a d’ailleurs réalisé une esquisse d’éléphant à Amsterdam en 1637. Le fameux animal, baptisé Hansken, avait été importé en Hollande quatre ans avant par la compagnie.

La plus riche des entreprises

En 1669, la VOC devient la compagnie la plus prospère au monde en matière d’actifs. Elle comptait parmi ses possessions plus de 150 gigantesques navires marchands, 40 puissants navires de guerre et des comptoirs dans toute l’Asie et une partie de l’Afrique. Par ailleurs, elle employait 50 000 personnes et disposait d’une armée privée composée de 10 000 soldats. Son somptueux siège européen à Amsterdam était alors l’un des plus beaux bâtiments de la ville.

Sponsored Content

Système commercial

Arrivée à ce stade, la VOC avait réussi à créer un puissant système de commerce intra-asiatique. L’or, l’argent et le cuivre en provenance du Japon étaient échangés avec le Bengale moghol (aujourd’hui le Bangladesh et le Bengale occidental en Inde), Formose (aujourd’hui Taïwan) et d’autres pays asiatiques, contre de la porcelaine, de la soie et du coton. Ces produits étaient à leur tour échangés contre des épices en provenance de Batavia et d’ailleurs. Ce système garantissait en retour aux Européens des réserves abondantes de métaux précieux.

La fin de l’âge d’or

L’âge d’or de la VOC prit fin en 1670, en raison de la concurrence grandissante de la part d’autres mastodontes européens, dont la Compagnie française des Indes orientales et la Compagnie danoise des Indes orientales. Les épices et autres marchandises en provenance des Caraïbes et d’Amérique du Sud inondèrent progressivement le marché. De surcroît, le conflit avec les Anglais et les restrictions introduites par le Japon sur l’exportation d’or, d’argent et de cuivre mirent également fin aux opérations mondiales de la VOC.

L’âge d’expansion

La VOC décide alors d’abandonner le commerce des produits de grande valeur et de petit volume, comme les épices, pour se concentrer sur des marchandises de moindre valeur mais de gros volume, comme le thé, le café, les textiles et le sucre. C’est le début de ce que l’on appelle l’âge d’expansion, qui durera jusqu’en 1730. Mais, en raison de taux d’intérêt faibles, un commerce moins lucratif se met en place et la compagnie a recours à l’endettement pour poursuivre ses activités.

Sponsored Content

Un endettement croissant

Malgré la baisse de ses marges bénéficiaires, l’entreprise double tout de même en taille entre 1680 et 1730. Alors que les profits équivalaient à 18 % de ses recettes totales lors de son âge d’or (1630-1670), ils ne représentent plus que 10 % des recettes lors de cette période (1680-1730). Les charges fixes ont augmenté, tandis que la productivité stagne. Les dividendes restent toutefois généreux, cela voulant dire qu’une part moins importante des bénéfices est réinvestie dans l’entreprise. La société voit donc son capital diminuer et ses dettes s’accumuler.

Le commerce avec la Chine

Le commerce avec la Chine donne une nouvelle vigueur à la compagnie à la fin de l’âge d’expansion, notamment grâce au commerce du thé. En 1729, la VOC construit une usine dans la province de Canton, en Chine. Malgré l’hostilité grandissante et les obstacles imposés par les Britanniques, elle put ainsi commercer directement avec le reste du pays. Mais ce partenariat commercial ne suffit pas à enrayer le déclin de la compagnie.

Hausse des dépenses

La VOC se retrouve mêlée aux guerres de succession javanaises qui l’opposent au royaume indépendant du sultanat de Mataram entre 1677 et 1755. Ces guerres s’avèrent alors très coûteuses, la compagnie insistant pour distribuer de généreux dividendes aux investisseurs et ses dettes ne cessant d’augmenter, ce qui a pour conséquence de plomber inévitablement les résultats financiers de la compagnie.

Sponsored Content

Une corruption généralisée

La corruption est devenue endémique. Non seulement les employés de la VOC sont mal payés mais en plus, ils travaillent dans des conditions atroces qui les incitent à voler et à faire de la contrebande pour s’en sortir.

Les mauvaises conditions de travail favorisent en outre les maladies et génèrent un taux de mortalité élevés parmi les travailleurs de la compagnie, ce qui a pour effet de diminuer les performances de l’entreprise. À partir des années 1790, ces aspects ont joué un rôle majeur dans sa chute.

Le coup de grâce

Pour couronner le tout, la compagnie a pour principe de faire transiter tous les échanges commerciaux par son siège de Batavia, ce qui se révèle coûteux et inefficace. Mais c’est la quatrième guerre anglo-néerlandaise de 1780 qui marque le coup de grâce pour la compagnie : le conflit se révèle catastrophique pour la VOC, qui voit sa flotte réduite de moitié et son influence en Asie fortement amoindrie. Alourdie par ses dettes, l’entreprise est finalement nationalisée en 1796.

Dissolution de la compagnie

À cette époque, Napoléon a déjà envahi la République néerlandaise et instauré la République batave, sous influence française. Déjà affaiblie par de lourdes difficultés financières, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales tente de survivre tant bien que mal, avant d’être officiellement dissoute en 1799.

Dans le même temps, la Grande-Bretagne, devenue la nouvelle superpuissance mondiale, s’empare progressivement des anciennes possessions de la VOC. Le centre de gravité du commerce et de la finance glisse peu à peu d’Amsterdam à Londres.

Si vous aimez ce contenu, n’hésitez pas à le liker et cliquez sur Suivre en haut de la page pour accéder à d’autres articles de loveMONEY.

Sponsored Content

Comments

Be the first to comment

Do you want to comment on this article? You need to be signed in for this feature