« J'ai vendu la tour Eiffel… deux fois ! » : le coup de génie d’un escroc hors pair

Le dandy voleur dans toute sa splendeur

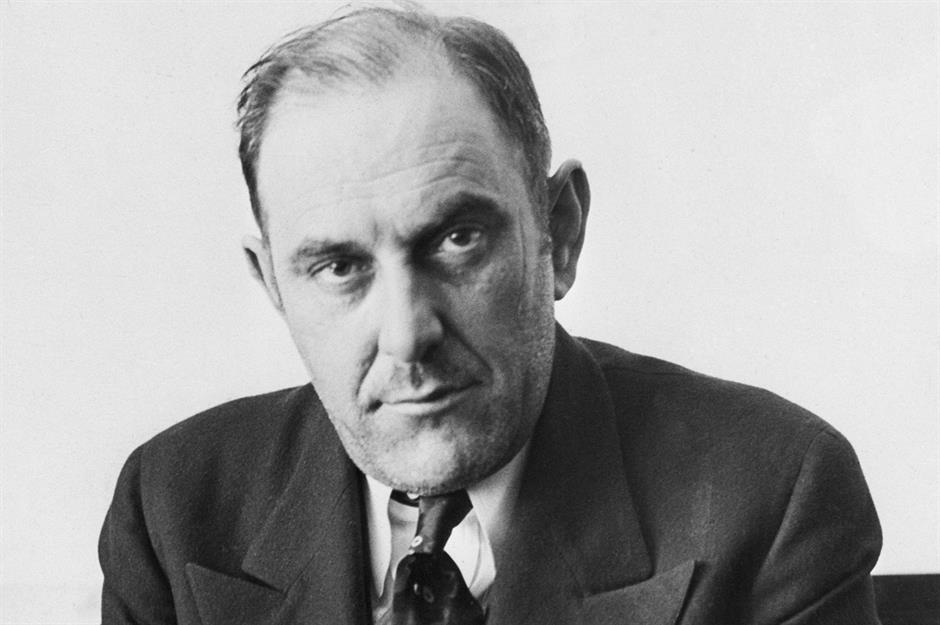

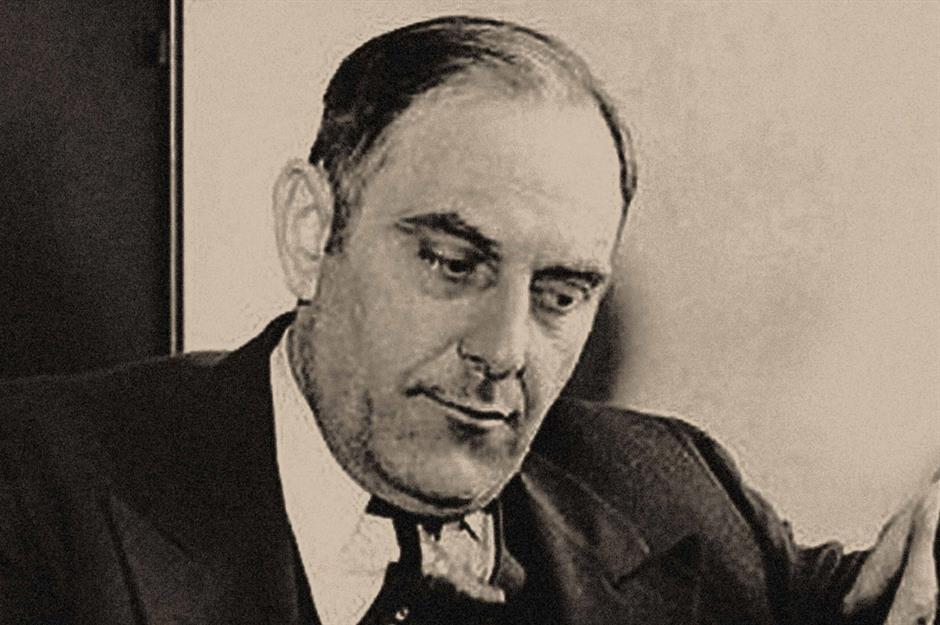

On le considère comme le plus grand escroc de l’histoire. Évoluant avec une aisance déconcertante aussi bien dans la bonne société que dans le milieu du grand banditisme, ce truand aux manières châtiées, à l’élégance digne d’un acteur hollywoodien et aux ongles impeccablement manucurés est passé maître dans l’art d’escroquer les millionnaires d’un côté comme de l’autre de l’Atlantique.

Dans l’Amérique d’après la Grande dépression, il mit au point une technique de falsification tellement évoluée qu’elle faillit provoquer l’effondrement complet de l’économie du pays. En Europe, il vendit la tour Eiffel, deux fois ! Mais qui était donc ce manipulateur hors pair ?

Lisez la suite pour découvrir l’incroyable histoire de Victor Lustig. Les valeurs sont exprimées en dollars américains ou en livres sterling (selon le contexte) et suivies de leur équivalence approximative en euros.

Adaptation française par Lisa Reymonet

Le tricheur charmeur

Bien que Victor Lustig ait été un manipulateur sans scrupules, son charisme irrésistible lui a valu d’être respecté, voire admiré. Et en matière d’escroqueries, son inventivité était sans limites !

Excellent joueur de billard, il aurait pu faire de cette activité sa profession s’il l’avait voulu. À la place, il préféra tricher. Sa technique était simple : il commençait par parier une somme assez modique sur une partie ou deux qu’il jouait de la main gauche pour s’assurer de perdre de justesse, payait ce qu’il devait au joueur adverse, puis proposait de disputer une autre partie, cette fois en mettant en jeu une somme beaucoup plus élevée et en déclarant qu’il ne jouerait que de la main droite, ce qui était censé le défavoriser puisqu’il affirmait faussement être gaucher. Les soirées se révélaient souvent lucratives pour Lustig.

Son répertoire très étendu de duperies lui permit d’amasser des millions de dollars à la fin de sa vie. Mais, étant dépensier, parieur et bon vivant, ses gains acquis de façon illicite ne le satisfaisaient pas longtemps, ce qui l’amenait à toujours devoir inventer de nouvelles formes d’arnaques. Il semble qu’il ait aussi pris un certain plaisir à tromper son prochain.

L’homme aux multiples personnalités

Victor Lustig s’était créé tant de personnalités qu’il est encore difficile de connaître sa véritable identité, parmi toutes celles qu’on lui connaît aujourd’hui. D’ailleurs, en fait-elle même partie ? Au cours de sa vie, il a utilisé pas moins de 47 pseudonymes et des dizaines de passeports sous des noms différents.

Parlant couramment six langues, il aimait beaucoup se faire passer pour un aristocrate européen, dont la famille possédait de nombreux châteaux. Cela faisait bonne impression ; à tel point que même le FBI le surnommait « le comte » et avait appelé une de ses missions de traque « Opération Dracula ».

Son appartenance à la noblesse relevait, évidemment, de la fabulation. À l’heure actuelle, on pense que ses origines auraient été plutôt modestes, mais 135 ans après sa naissance, on n’est pas près de connaître la vérité…

Sponsored Content

L’enfant démuni

Lustig déclare un jour à la police être né dans la petite ville d’Hostinné (photo ci-dessus) faisant aujourd’hui partie de la Tchéquie, le 4 janvier 1890. Cette information a depuis été confirmée par ses biographes, sans qu’ils puissent toutefois en savoir beaucoup plus à ce sujet.

Après avoir affirmé que son père était maire d’Hostinné, il décrit par la suite ses parents comme extrêmement pauvres. Ces déclarations semblent pour le moins incompatibles ; et étant donné qu’il n’existe aucune preuve attestant que son père ait pu occuper un autre poste que celui de fonctionnaire local avec peu de responsabilités, la deuxième option paraît la plus plausible.

L'intention de Lustig était probablement d’édulcorer son histoire pour impressionner les personnes à qui il la racontait, comme il le fit à propos de tant d’autres éléments de sa vie. Et avec l’amabilité qu’il affectait, ses interlocuteurs n’y voyaient généralement que du feu.

Le petit délinquant

À l’adolescence, Victor Lustig tomba dans la petite délinquance. Successivement pickpocket, mendiant, puis voleur de rue, il jeta son dévolu pendant un temps sur le pari et les jeux de cartes en devenant un habile tricheur. La presse de l’époque spécialisée dans les affaires criminelles le tenait pour expert dans l’art de perfectionner les combines qui avaient cours à l’époque.

Voyageant entre Vienne, Prague, Paris et Londres, il mit son ingéniosité au service d’arnaques toujours plus nombreuses telles que la vente de faux documents, dont il prétendait qu’ils avaient un jour appartenu à des personnalités comme les frères Wright et Abraham Lincoln, ou encore la ruse consistant à faire croire qu’il était un assureur pouvant estimer la valeur de bijoux afin de pouvoir les subtiliser.

Des duperies aussi aiguisées que la lame du couteau qui lui entailla la joue à la suite d’une rixe avec un rival amoureux à Paris. Par la suite, il raconta à qui voulait l’entendre qu’il s’était blessé lors d’un duel aristocratique.

Le voleur de riches

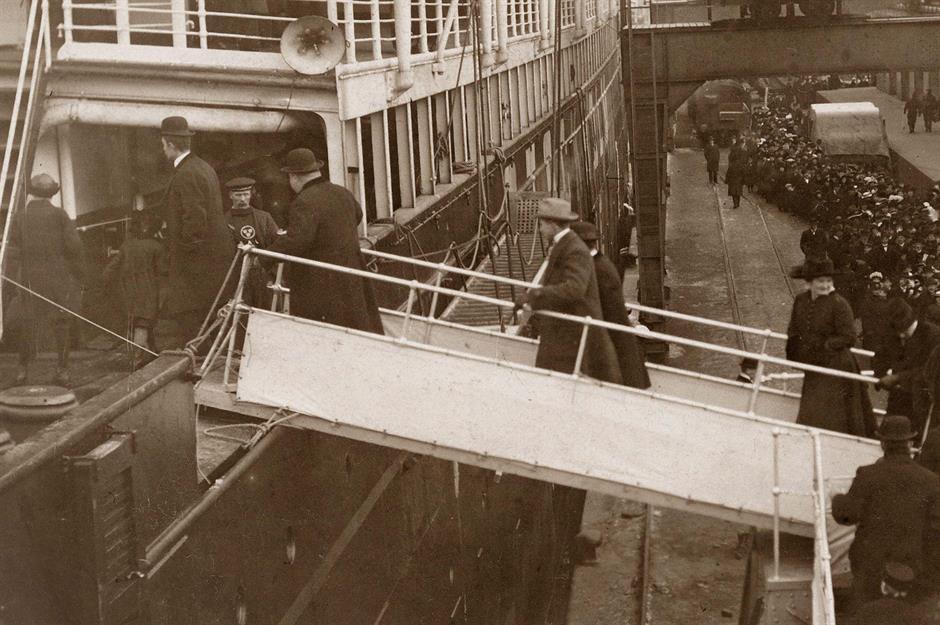

Le dandy tricheur affirmait que sa cible avait toujours été les riches et les cupides. C’est donc tout naturellement qu’il choisit les transatlantiques comme nouveau terrain de chasse. Les paquebots grouillant de personnes fortunées, Lustig profitait du voyage pour se rapprocher de certaines d’entre elles durant le temps de la traversée et trouver ses potentielles victimes.

Il se faisait passer pour un producteur important de Broadway cherchant des investisseurs pour son prochain spectacle à succès, ou racontait une autre histoire abracadabrante dans le même genre, activité à laquelle il s’adonnait avec délectation. Son complice et lui dépouillaient ensuite les joueurs de poker et finissaient par amasser une belle somme.

Leurs ruses fonctionnaient généralement à merveille, et avant même que quiconque ne se soit rendu compte de la supercherie, les deux arnaqueurs étaient déjà loin.

Sponsored Content

L’Européen aux États-Unis

Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, le filon des transatlantiques se tarit. C’est alors que Lustig décida de partir s’installer aux États-Unis à la recherche d’autres proies avides et crédules.

Certains de ses coups étaient très sophistiqués, et d’autres relativement simples. Une fois, il décida de fonder une fausse église sur les quais de Manhattan, près du quartier où les transatlantiques étaient amarrés. Prononçant un sermon qu’il avait entendu ailleurs, l’imposteur parvint à récolter près de 90 $ (soit environ 2 400 € aujourd’hui) auprès de fidèles lors de la quête. Et bien sûr, tout finit dans ses poches.

D’autres fois, il inventa une arnaque autour des paris hippiques. Il commença par louer des locaux qu’il décora afin qu’ils ressemblent à un bureau de paris, puis il engagea des acteurs pour jouer le rôle des parieurs et, dans la pièce d’à côté, celui de commentateurs sportifs. L’escroquerie fut très lucrative : Lustig savait que, dans ce milieu, les gens avaient tendance à dépenser de grosses sommes lorsqu’ils misaient. Étrangement, leurs chevaux ne semblaient jamais gagner…

Le faux faussaire de billets

Une de ses escroqueries les plus élaborées est sans nul doute celle de la boîte à argent roumaine, un dispositif dont il prétendait qu’il pouvait reproduire à l’identique des billets de cent dollars. Cette boîte ressemblait à un jeu d’échecs de voyage avec de nombreux boutons et un mécanisme à imprimer à l’intérieur. Elle était censée fonctionner au radium et éditer des billets en quelques heures.

Les démonstrations impressionnaient les invités présents. Lustig insérait une feuille de papier d’un côté et un billet qui paraissait plus vrai que nature ressortait de l’autre. Peut-être trop vrai que nature, car il s’agissait d’un authentique billet que l’escroc avait pris soin de placer dans l’appareil à l’avance…

Après ce tour de passe-passe, Lustig flouait les personnes intéressées en prétendant d’abord être réticent lorsqu’elles lui faisaient une offre, avant d’enfin accepter. Les victimes étaient souvent prêtes à acheter la machine à prix d’or, le record atteignant les 40 000 dollars, soit l’équivalent d’environ 575 000 euros aujourd’hui. C’est sûr, la boîte a permis de faire de gros sous, mais seulement à son inventeur qui était capable de fabriquer un modèle en un claquement de doigts, ou presque.

L’« homme d’affaires » des années folles

Après la guerre, ce fut l’émergence des années folles et le début des faux contrats immobiliers et commerciaux pour Lustig. Ces pratiques attirèrent l’attention des forces de l’ordre sur lui dans quarante villes américaines, mais il parvint à déjouer tous les plans d’arrestation et fit fortune.

À l’heure de la prohibition, des bars clandestins, et des crimes très rentables, la police surnomma Lustig « le balafré », en raison de sa cicatrice. Toutefois, à la différence de nombreux escrocs de cette période, il n’était pas connu comme un homme violent. Mesurant seulement 1 m 70 pour 63 kg, il ne portait jamais d’armes et faisait preuve de respect à l’égard des femmes.

Il se maria le 3 novembre 1919 et eut même des enfants. Une de ses filles, née en 1922, le décrivait comme un père aimant qui les gâtait toujours beaucoup, même si c’était grâce à l’argent qu’il avait volé.

Cela dit, il ne pouvait s’empêcher de mentir, entretenait de nombreuses relations extraconjugales, y compris avec une tenancière de maison close nommée Billy Mae Scheible, et dépensait des sommes colossales dans les jeux et les paris.

Sponsored Content

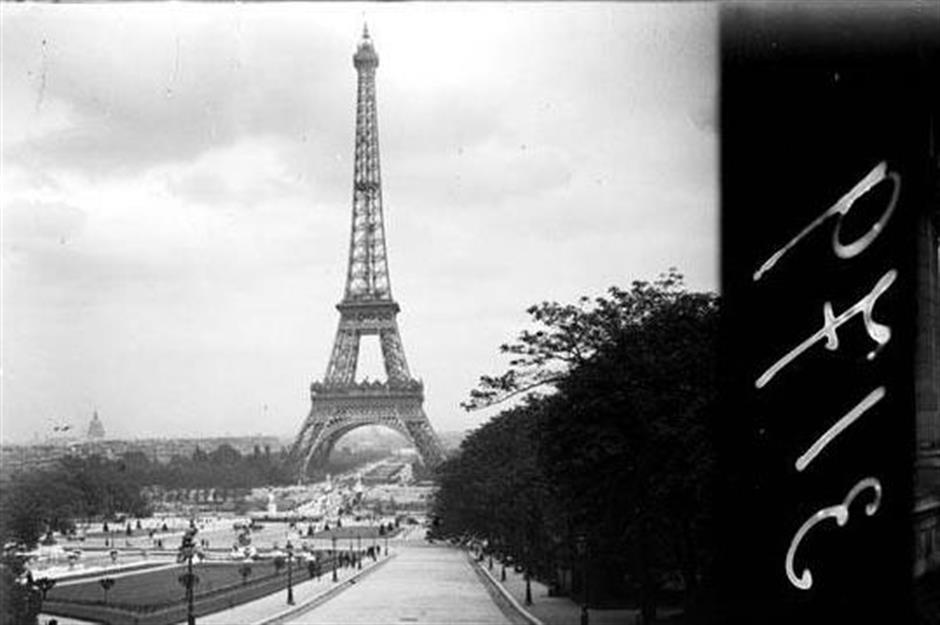

Le vendeur de la tour Eiffel

En 1925, la police étant sur ses talons, il décida de s’enfuir à Paris où il fomenta l’arnaque la plus audacieuse de sa vie. Il est difficile de s’imaginer cela maintenant, mais à cette époque, la tour Eiffel était loin de faire l’unanimité. Nombreux étaient ceux qui la trouvaient inesthétique. Érigé en 1889 pour l’Exposition universelle et prévu pour ne rester en place que vingt ans, le monument aurait très bien pu être démoli. Lustig y vit une occasion supplémentaire de s’enrichir…

Installé dans un hôtel de luxe avec ses trois complices, il se faisait passer pour un agent gouvernemental chargé de revendre le monument pour sa ferraille. Il prit le soin d’imprimer de faux papiers à en-tête pour envoyer des lettres aux ferrailleurs les plus importants de Paris.

Elles expliquaient que le gouvernement avait l’intention de revendre la tour au plus offrant, mais que comme la décision faisait l’objet de controverses, la plus grande discrétion était attendue des potentiels acheteurs. S’en suivit une succession de rencontres…

Vous aimez ce contenu ? Cliquez sur le bouton Suivre en haut de la page pour découvrir d’autres articles de loveMONEY.

Le manœuvrier

Un acheteur potentiel sortit du lot : nouvellement arrivé à Paris, peu sûr de lui et désireux de se faire une place, André Poisson vit dans cette offre une occasion inespérée. L’escroc le mit en confiance, l’invita dans de grands restaurants et le convia même à une fausse réunion d’affaires à Bordeaux.

D’après le biographe de Lustig, Christopher Sandford, même si Poisson avait déjà déboursé 1,2 million francs, soit l’équivalent de 5,1 millions d’euros, pour cette acquisition, Lustig n’en avait pas encore fini avec sa victime. Le coup de grâce consista à demander au ferrailleur de verser un pot-de-vin supplémentaire pour sceller l’entente. Cela ajouta du crédit à sa proposition en tant que modeste agent gouvernemental, et Poisson mordit à l’hameçon.

C’est ainsi qu’il en vint à payer 70 000 francs supplémentaires en espèces, l’équivalent de 243 000 € actuels environ. Lustig et ses complices s’enfuirent alors à Vienne, où ils firent profil bas, scrutant les journaux à la recherche de la moindre preuve d’une enquête policière. Toutefois, ils ne lurent rien à ce sujet. Et pour cause, Poisson s’était senti trop honteux de s’être fait avoir pour porter plainte…

Le vendeur de la tour Eiffel, bis repetita

Avec le temps, Lustig comprit qu’il ne serait jamais inquiété pour le coup monté de la tour Eiffel. Il pensa alors que s’il y était parvenu une fois, il pourrait bien retenter sa chance. Il suivit exactement la même démarche que pour la première escroquerie : lui et ses complices réunirent un groupe de ferrailleurs intéressés par l’achat du monument. Cependant, cette fois-là, les choses ne se déroulèrent pas comme prévu.

Un des acheteurs potentiels signa le contrat, mais l’un des offrants non retenus se décida à appeler la police. Devant trouver une échappatoire rapide, Lustig retourna aux États-Unis après avoir empoché une mise de fonds supérieure à 288 000 € actuels versée par l’un des malheureux candidats à l’achat.

Installé à Chicago, le fraudeur retourna à ses arnaques à la boîte à argent et autres entreprises crapuleuses. Puis, il se lança dans une opération d’envergure plutôt modeste, mais bien plus périlleuse…

Sponsored Content

L’extorqueur de mafieux

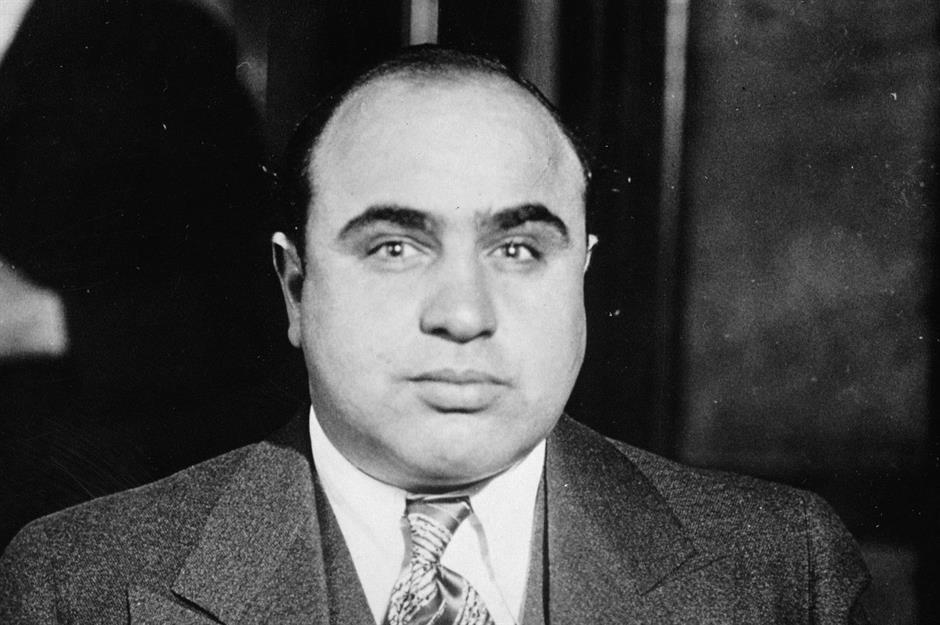

La plupart des victimes de Victor Lustig étaient des innocents n’ayant aucune connaissance du milieu criminel, mais il lui arrivait parfois de voler les puissants et même les dangereux, comme le plus célèbre gangster de Chicago : Al Capone.

Après l’avoir rencontré dans la suite de son hôtel, Lustig le persuada d’investir 50 000 $, soit 1,05 M€ actuels, dans une escroquerie qu’il était en train de préparer. Il lui promit que la mise serait doublée dans les soixante jours. Capone lui prêta l’argent, mais lui fit comprendre qu’il n’avait pas intérêt à essayer de le flouer en lui désignant une mitraillette qui se trouvait dans une cavité derrière le mur.

Lustig dissimula l’argent pendant les deux mois qui suivirent, puis annonça au chef de clan mafieux que le plan avait malheureusement échoué, mais qu’il était néanmoins prêt à le rembourser. Touché par ce qu’il pensait être de la bonne foi, Capone lui fit cadeau de 5 000 $, l’équivalent de 110 000 € actuels, exactement ce sur quoi comptait Lustig. Heureusement pour lui, Capone ne sut jamais qu’il l’avait trompé.

Le contrefacteur

En 1930, Lustig agrandit le répertoire de ses escroqueries en lançant une opération de contrefaçon. S’associant avec William Watts, faussaire de renom, il décida de fabriquer des billets de banque ressemblant à s’y méprendre à des vrais, comportant un fil de sécurité incrusté dans le papier.

Ils s’attelèrent à la reproduction de coupures de 100 dollars, avec avidité, ou peut-être était-ce de l’inconscience, car ces billets étaient les plus contrôlés de tous. L’entreprise fut, cela dit, un franc succès. Les coursiers qu’ils employaient ne savaient même pas qu’il s’agissait de faux. Cependant, en présence de contrefaçons si parfaites (cf. image ci-dessus), qui pourrait s’en douter ?

D’ailleurs, l’ampleur du phénomène fut telle que les services secrets se demandèrent si cela n’allait pas provoquer l’effondrement du système monétaire américain. Tandis que les faux billets commencèrent à circuler partout aux États-Unis, ils comprirent qui était derrière cette fraude, mais l’escroc avait déjà une longueur d’avance. Lustig était désormais devenu un homme à abattre.

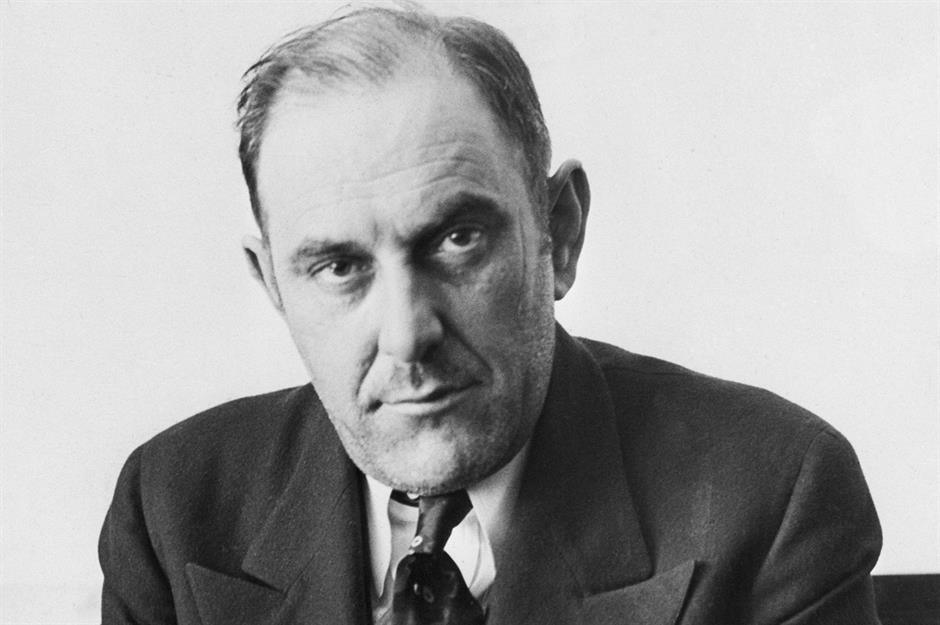

L’individu recherché

En tant qu’ennemi public numéro un, Lustig avait constamment les fonctionnaires fédéraux à ses trousses. Parmi les meilleurs d’entre eux, Peter Rubano (à gauche sur la photo et Lustig au centre) fit de la traque de la crapule une affaire personnelle. Il forma une équipe de neuf personnes qui enquêtèrent sans relâche et s’engagèrent dans un jeu du chat et de la souris avec l’escroc caméléon.

L’attraper ne fut pas une mince affaire, car Lustig changeait de personnalité en un clin d’œil : il avait toujours ses différentes tenues à portée de main dans le coffre de sa voiture. Il pouvait passer en un instant de l’homme d’affaires charmant au rabbin ou au prêtre. Un jour, il échangea même d’identité avec un mendiant aveugle. Ne s’apercevant de rien, la police alla même jusqu’à lui donner l’aumône...

Il fut tout de même appréhendé à de multiples reprises et dans plusieurs États américains différents, mais réussit toujours cependant à tromper, à charmer et, parfois à soudoyer les agents pour pouvoir sortir de prison. À ce moment-là, Watts et lui avaient amorcé la production d’espèces contrefaites à une échelle quasi industrielle, dans l’espoir de faire fortune avant de prendre leur retraite.

Sponsored Content

Le prisonnier

_identification,_1931_(cropped) copy.jpg)

Lustig tomba après avoir été dénoncé par une personne de son entourage. Divorcé de sa première épouse, il s’était remarié en même temps qu’il continuait de fréquenter Billy Mae Scheible. Évidemment, il n’était fidèle ni à sa nouvelle femme ni à sa maîtresse, et lorsque Scheible découvrit qu’il la trompait avec l’amante de Watts, elle aurait appelé la police pour leur dire où il se cachait à New York.

Au printemps 1935, les agents le traquèrent et, avant qu’il ait eu le temps de réaliser quoi que ce soit, il était sommé de mettre les mains en l’air. En gentleman qu’il était, il se rendit sans résistance.

Après avoir vérifié le contenu de son portefeuille, la police y trouva une clé qui ouvrait le casier 00099 situé dans la station de métro de Times Square. Quand ils le déverrouillèrent, les officiers trouvèrent 51 000 dollars de billets contrefaits, soit environ 1,15 million d’euros actuels, ainsi que les plaques d’imprimerie utilisées pour les fabriquer. Lustig était en mauvaise posture, mais l’histoire n’était pas encore finie.

Le fugitif

En attendant son procès, Lustig fut emprisonné dans le centre de détention fédéral de Manhattan. Cette prison était censée être très sûre, à la différence des nombreux autres établissements par lesquels il était passé. Il déclara cependant qu’il s’en évaderait, comme il l’avait fait dans tous les autres, ce qui se confirma par la suite.

Au cours de la promenade, la veille de son procès, il subtilisa les clés de la salle de stockage du gardien, scia les grilles de sa fenêtre et noua ensemble des draps pour former une corde. Il se laissa ensuite glisser jusque dans la rue située au-dessous, se reposant même dans sa descente sur un rebord de fenêtre en se faisant passer pour un laveur de vitres.

Lorsqu’il posa les pieds au sol, il fit une petite révérence aux personnes qui s’étaient attroupées et disparut. Dans sa cellule, il avait laissé une citation des Misérables qui rappelait le devoir d’honnêteté vis-à-vis des prisonniers, étant donné que la loi n’a pas été créée par Dieu et que les hommes peuvent se tromper.

Au banc des accusés

La fuite de Lustig fut de courte durée : la nuit du 28 septembre 1935, il s’engagea dans une course-poursuite avec les services secrets de Pittsburgh. Après un coude à coude sur neuf pâtés de maisons, les autorités parvinrent à lui barrer le passage avec leurs véhicules, ce qui provoqua un violent accident, stoppant l’escroc dans sa cavale. Les policiers dégainèrent alors leurs armes, prêts à faire feu, mais Lustig se rendit dans le calme en prononçant ces paroles : « Well boys, here I am » (C’est bon les gars, je suis là).

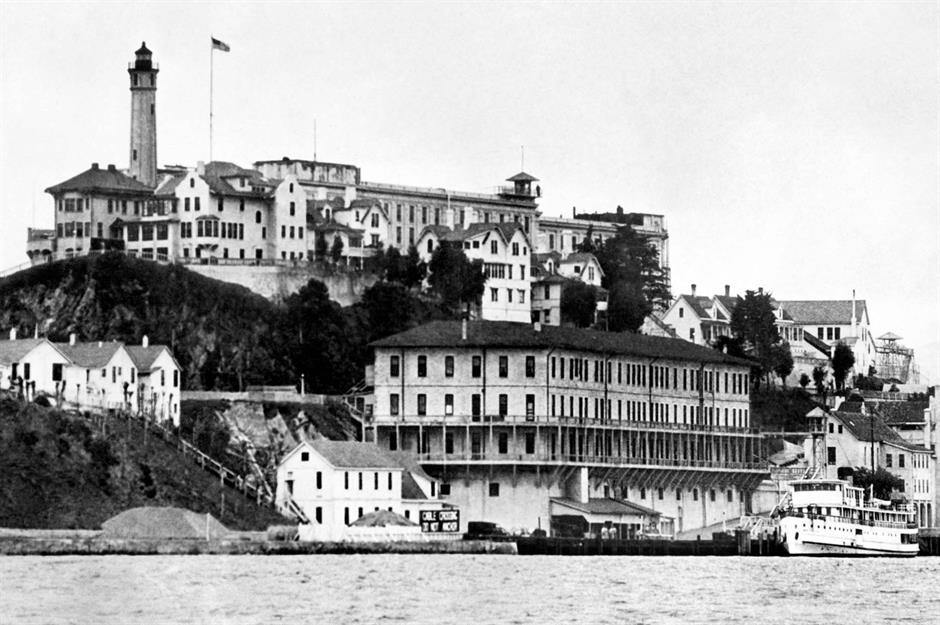

Lorsqu’il comparut devant un juge, il plaida coupable pour toutes les charges retenues contre lui et fut condamné à vingt ans d’emprisonnement dans le nouveau centre pénitentiaire de l’île d’Alcatraz située au large de la baie de San Francisco. À ce moment-là, son complice William Watts avait aussi été arrêté et il fut jugé juste après lui. Ce dernier déclara avoir imprimé environ 5 millions de dollars de faux billets (même si le véritable montant était vraisemblablement supérieur), ce qui représenterait plus de 86,5 M€ aujourd’hui.

Sur la photo ci-dessus, prise à la sortie du procès, Lustig (à droite) apparaît sous son meilleur jour, toujours charmant, poli et optimiste, mais sans doute pressentait-il déjà que son heure avait sonné.

Sponsored Content

L’embastillé d’Alcatraz

Lustig fut accusé et emprisonné sous l’un de ses multiples pseudonymes : Robert V. Miller, un homme célibataire de 44 ans. Écroué en mars 1936, il jura qu’il s’échapperait de nouveau, mais personne ne crut à ses paroles, et probablement pas même lui. Il était finalement vaincu.

Détenu ayant reçu le matricule 300, Lustig se montra relativement respectueux, mais le personnel restait toujours sur ses gardes de peur qu’il ne retombe dans ses travers d’ancien évadé. Lorsqu’il eut la possibilité d’exercer une fonction, il dit qu’il souhaitait être comptable, et durant le temps qu’il passa dans cette prison, il fit plus de 1 100 demandes médicales, c’est-à-dire en moyenne une tous les trois jours.

Les employés pénitentiaires pensèrent qu’il mentait, mais en 1947, son état de santé se détériora et il fut transféré dans un établissement médical sécurisé sur le continent où il mourut le 11 mars de complications liées à une pneumonie.

Un homme mystérieux qui emporta ses secrets dans la tombe

Même post-mortem, l’arnaqueur a continué à fasciner les Américains. Un historien tenta de retracer sa vie en Autriche, mais se rendit rapidement compte qu’il n’existait pas le moindre indice de son existence.

Lustig mourut presque ruiné, malgré les millions qu’il avait détournés. Néanmoins, il légua un héritage immatériel au monde : une bonne leçon aux forces de l’ordre sur la nécessité d’adopter des techniques plus sophistiquées contre la fraude et des préconisations à ses confrères escrocs, à savoir, faire toujours preuve d’écoute et de patience, ne jamais être saoul, se positionner du côté des opinions religieuses et politiques de ses cibles, et rester humble en toute circonstance.

Parmi les criminels du XXe siècle, il se distingua par son habileté. Et bien que ses supercheries aient précipité la plupart des victimes dans l’indigence la plus totale, il est toujours admiré aujourd’hui pour son côté ambitieux : c’était un voyou, certes, mais un voyou entreprenant. On peut penser que s’il avait mis son ingéniosité au service d’une vie vertueuse, il aurait pu tout aussi bien réussir, et même sans doute couler de vieux jours heureux.

Vous avez aimé ce contenu ? Cliquez sur le bouton Suivre en haut de la page pour découvrir d’autres articles de loveMONEY.

Comments

Be the first to comment

Do you want to comment on this article? You need to be signed in for this feature